第63回「浜風にのって」(2002年9月28日)

横浜にぎわい座

この4月、横浜に寄席が誕生した。

この4月、横浜に寄席が誕生した。

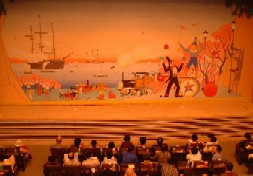

桜木町駅から徒歩3分、野毛町にできた「横浜にぎわい座」がそれで、大衆芸能専門館である(写真はその緞帳)。

その設立の趣旨は「大衆芸能で、明るくにぎやかな21世紀を!」とある。

先日、初めてこのにぎわい座の興行を観に行った。

もともと私は落語が好きで、時々寄席をのぞいたことはあったが、今回は久しぶりの寄席であった。

この日は落語5題に漫才と俗曲で、約400の客席が開演前にほぼ埋まっていた。

東京の寄席がどこも不入りで苦労していると聞いていたのに、この満席には少しびっくりした。

客は中高年がほとんどで、若い人が少ないのはどこでも同じである。

この日が日曜の午後ということもあってか、男性が予想以上に多く、半分ほども占めていた。

噺家(はなしか)は例によって「たくさんの方に足をお運びいただき、まことにあり難うございます」と言って話を始めるのだが、これだけ入っておればこの言葉にも実がこもるというものである。

前座の落語から、二つ目の落語と続き、いつも感心するのはこれらの修業中の若い落語家のしゃべりである。

真打ちと比べるとまだまだ噺の芸という点では未熟でも、言葉を聞き取りやすく明りょうに発声し、客に聴いてもらおうと懸命に話をする姿には「がんばって」と応援したい気持ちになる。

トリは「笑点」でおなじみの桂歌丸師匠で、自分の病気の事やら楽太郎さんのことなどマクラで大いに笑わせ、出し物は「火焔太鼓」であった。

話の間というのであろうか、客を引きつけて離さない話術の巧みさはさすがと言うほかない。

すっかり噺につりこまれ、大笑いした。

寄席が不振と言われるようになって久しい。

漫才師も落語家もテレビタレントになり、テレビの仕事が本業になった人が多い。

テレビタレントになることが悪いということではないが、寄席が衰退し、名人芸が聞けなくなるのはないかと心配なのである。

横浜で寄席に客が集まっているのは嬉しいことで、若い人にも寄席の面白さを知ってもらい、落語のような大衆演芸を横浜から盛り返してもらいたいものである。