思いつくまま*2005.1‐6*

![]()

new 2005.6.10 東京好日会茶会(2)

友人が、好日会で釜を掛けられ、その薄茶席のお手伝いをさせていただきました。先月にも好日会にお茶会に出かけましたが、そのときは客として行きました。京都の今日庵に次ぐ東京の裏千家の本拠地での茶会ですからお手伝いといってもとても緊張して出かけました。

友人が、好日会で釜を掛けられ、その薄茶席のお手伝いをさせていただきました。先月にも好日会にお茶会に出かけましたが、そのときは客として行きました。京都の今日庵に次ぐ東京の裏千家の本拠地での茶会ですからお手伝いといってもとても緊張して出かけました。

400名ほどのお客様がいらっしゃる大寄せです。薄茶席は40畳近くの大広間。一席40名ほど入られます。お点前は3人、半東は2人で、交代でしました。お運びは8人ほど、裏でお菓子の係りが3人、お茶を点てる方が4、5人ほどで水屋は総勢25人ほどです。これだけの人数がいても水屋はとても長細く広いので動きもスムースにいきます。今回のお手伝いの方はひとつの社中でなく、その友人のいろいろなつながりで集められた方々で、友人の息子様のお嫁さんや姪御さんまで登場です。そのようなわけで私にもお声をかけていただいたわけでした。

火とお釜の世話、お花の霧吹き、棗の抹茶の補充、点茶、お茶碗洗い、お客様の誘導等は業躰先生とお道具屋さんが2,3人で手伝ってくださいます。お道具の運び込み等もしてくださったそうです。このように水屋がしっかりしているので、毎回40人ほどの席、11席を無事終えることができました。

私は半東をお手伝いしましたが、こんな大広間で大勢のお客様の席でしたことがありませんでしたので大変緊張し、大事なお茶碗(江戸中期のもの)を正客の前まで運ぶ歩き方もぎこちなくなってしまいました。ン十年の茶道修行が恥ずかしくなるほどの緊張・・。自分に心の中で「頑張れ」コールを掛けながらのものでした。

私は半東をお手伝いしましたが、こんな大広間で大勢のお客様の席でしたことがありませんでしたので大変緊張し、大事なお茶碗(江戸中期のもの)を正客の前まで運ぶ歩き方もぎこちなくなってしまいました。ン十年の茶道修行が恥ずかしくなるほどの緊張・・。自分に心の中で「頑張れ」コールを掛けながらのものでした。

その点、若い方は素晴らしいです。練習ではぎこちなかった動きが本番では背筋を伸ばして、スカッとそれはそれはさわやかに自信を持ってお運びをされていました。慣れない着物姿なのにこの度胸のよさはどこから来るのかしらとまぶしいほどです。

今回、好日会のお茶会を裏から見ることができました。使われるお道具は古い時代のもの、人間国宝の方のもの、そして歴代のお家元の書付のある貴重なものばかりで、それを単に飾っておくのではなく実際に使用し、お客様に触って観ていただくというなんとも素晴らしいお茶会で、さすが「好日会のお茶会」、これが「好日会のお茶会」なのだと改めて認識しました。(室内の写真はクリックで拡大します)

今回、好日会のお茶会を裏から見ることができました。使われるお道具は古い時代のもの、人間国宝の方のもの、そして歴代のお家元の書付のある貴重なものばかりで、それを単に飾っておくのではなく実際に使用し、お客様に触って観ていただくというなんとも素晴らしいお茶会で、さすが「好日会のお茶会」、これが「好日会のお茶会」なのだと改めて認識しました。(室内の写真はクリックで拡大します)

![]()

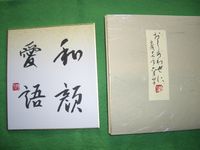

2005.6.5 和顔愛語

お弟子さんの結婚式に招かれました。大学を卒業されたばかりの22歳で、お相手もお若いです。晩婚化している昨今、初々しいカップルと感じました。式場は洒落たレストランを兼ねた場所です。

親戚、友人、知人が見守る中、署名と宣誓。宗教色のない今風の式です。声楽の先生がオペラ「ローエングリーン」から”結婚を祝う歌”を伴奏なしで熱唱され雰囲気は盛り上がりました。

上の階のレストランで披露宴が行われました。新婦手作りで、スワロフスキーのビーズ飾りのリボンが付いたネームカードが置かれていました。新郎の挨拶に始まり、それぞれのプロフィールの紹介の後は主賓の方の挨拶。挨拶はそれだけですっきりしています。新婦のピアノ演奏もあり、これも友人と共に製作したという生い立ちのスライドが紹介されました。随所随所に若いお二人のセンス、気持ちが現れ、心のこもった良いお式でした。

上の階のレストランで披露宴が行われました。新婦手作りで、スワロフスキーのビーズ飾りのリボンが付いたネームカードが置かれていました。新郎の挨拶に始まり、それぞれのプロフィールの紹介の後は主賓の方の挨拶。挨拶はそれだけですっきりしています。新婦のピアノ演奏もあり、これも友人と共に製作したという生い立ちのスライドが紹介されました。随所随所に若いお二人のセンス、気持ちが現れ、心のこもった良いお式でした。

3年弱ほどお稽古に通われたというご縁で、ご結婚式の晴れのお席までお招きを受け、私は恐縮しましたが、とても幸せなひと時を過ごさせていただきました。

お二人の幸せを祈り、「和顔愛語」と認めた小色紙を差し上げました。

![]()

2005.5.19 茶道のよさ

茶道の修行とは関係なく派生的に出てきたことですが、茶道の稽古を続けていて本当に良かったと思う事を、最近実感しています。それは若い方から年配の方まで、年齢の幅広くお付き合いできるということです。

お稽古に来てくださる若い方からは、最近の大学事情、ファッション、流行りモノ、話題のお菓子、お店、旅行事情、インターネット関係の事、若い方の考え等いろいろ教えていただき、時代から取り残されそうになるのをくい止めてもらっています。

年配の方からは、人生経験、歳を重ねてから初めて分かること、素敵なお話しぶり、所作・生活スタイル、健康について等伺い、とても参考になることが多いです。

先日稽古に伺った時、先生が何気なく仰った事ですが、「私、主人が生きていた時がとても精神的に安定していたと思うの。その時は分からなかったけれども亡くなって初めてそれが分かるのよね」と。本当にそういうものなのでしょうと我が身に置き換え、主人を大切にしなければとつくづく思ったものでした。このようなことを伺えたのも、お稽古に通っていたからです。

また別の方(70代)は「私、お茶をしていて本当に良かったわ。着物を着てお茶会にも行けるし、お茶をするために足腰も大切に鍛えようと努力するし、お点前で頭も使うでしょ。もしお茶をしていなかったらきっと、だらっと一日を過ごしていたと思うわ。着物だって面倒くさくって着なかったと思うし、おしゃれして出かける事もなかったかもしれないわ」と。

子供たちが巣立った今、主人と私だけ(隣に義母)では、おしゃべりな主人といえどもどうしても話題が狭くなってしまいますが、茶道をしているからこそ、このように若い方から年配の方まで幅広くお話しする機会が持て、その方々とのコミュニケーションからいろいろ学べるのだと思い、本当に茶道に感謝です。

![]()

|

|

|

裏千家東京道場での好日会茶会に行ってきました。毎月第2木曜日に行われる月釜です。東京道場は昔、加賀前田家の下屋敷で、東京と思われないほど静かな緑深い場所です。庭には前田家時代からあるという見事な松もあります。このお茶会は大変格調高く、参加者は皆、色無地か訪問着でそれはそれは華やかな感じです。会員の方は午前早い時間で、私のようないわゆるビジターはお昼頃からでないと入れないとのこと。

お茶券はありません。その日の席主の方の名刺が券代わりで、裏に参加者の名前を書き受付に出しますと、会記と番号札が渡されます。お席は濃茶席と薄茶席の2席。

寄り付きで箱書きなど拝見して待ちます。業躰先生(の卵らしい方?)があらかじめお道具の簡単な説明をして下さいました。本席は40 畳くらいの大広間で、一回に30名から40名も入ります。正客は寄り付きであらかじめ決まっているようで皆落ち着いて静かに席入りします。(ここでは正客バトルなるものはありません)

席主の方とお正客との会話はさすがに素晴らしく、共にお茶についての教養の高さをうかがい知る事ができ、大いに勉強になりました。お道具ももちろん素晴らしいものばかり、好日会に行く主たる目的がこれです。お点前が終わってからお道具屋さんらしい方の詳しい説明を聞きます。

薄茶席も同じこのグループがそのまま移動します。ここでは珍しい朝日棚を拝見しました。

その後は点心席です。辻留の懐石で、お酒もでます。美味しく頂いて、最後は香煎席で、新茶とわらび餅を頂きました。

実は来月の好日会茶会で、友人が席主となります。そこで私も半東として手伝うことになっているので、今日はその予行演習のような気持ちで出かけたのです。東京道場でのお茶会で、手伝わせて頂くという機会を得、ちょっと緊張しますが頑張ろうと思います。

今日は、本当に贅沢で、平和で豊かな現実離れした一日でした。

![]()

2005.4.20 抹茶の篩(ふる)い方

皆様は抹茶をどういう方法で篩っていらっしゃいますか?

私は、抹茶篩い缶の網の上に抹茶を入れ、木のへらで篩っています。

友人に頼まれて、学校茶道でお教えしていた時、篩い缶の網の上に抹茶を入れ、何とビー玉を2,3個入れ、缶の蓋をして缶全体をPCのマウスを持つようにして廻して篩っていたのにはびっくりしました。 また別のところでは、ビー玉でなく金属の鎖を入れて同じように廻していました。ビー玉、や鎖で篩うと、大量のお茶を手早く楽に篩えて、大寄せのお茶会の時等にはよいとのことです。

先日のNHK番組「趣味悠々」では、またまた驚いたことに、お家元はケーキを作るときに使う、コップ状の取っ手をカシャカシャ動かして使う小麦粉篩いを使って抹茶を篩っていらっしゃいました。

篩う方法もいろいろあるものです。尤も、抹茶を美味しく点てる要素は湯の温度、茶を練る時間、茶筅の使い方等であり、篩い方にはあまり影響されないのでしょう。

抹茶は使う直前に篩うのがよいそうです。お稽古の時は、その日の朝に篩っていますが、大寄せのお茶会の時は、仕方なく前日に一生懸命大量の抹茶を篩ってます。

![]()

2005.4.12 思いがけないご招待

まだ寒い3月初めに、昔師事していた故T先生のご友人(茶道の先生でお年は87才)から葉書を頂きました。「久しぶりにお話したくなりましたので4月9日にいらしていただけませんか」との内容でした。「楽しみに伺わせていただきます」とすぐ葉書で返事を出しました。

まだ寒い3月初めに、昔師事していた故T先生のご友人(茶道の先生でお年は87才)から葉書を頂きました。「久しぶりにお話したくなりましたので4月9日にいらしていただけませんか」との内容でした。「楽しみに伺わせていただきます」とすぐ葉書で返事を出しました。

4月9日、桜満開で暖かな正にお花見日和の日です。お茶の先生宅に伺うのですからともあれ着物で訪問しました。久しぶりに伺ったので、周りがすっかり変わってしまいちょっと迷いました。インターホンを鳴らしますと、昔そのままの先生が着物姿で迎えてくださいました。お部屋に入ると釣り釜からはよい感じに湯気が立ち、すっかりお茶のしつらえがされています。ご無沙汰を詫び、今日のお招きのお礼を述べ、香煎を頂いていると、連客の方が見えました。その方とは初対面でしたが、先生が旅行で知り合われた方との事でした。

「炭は省略させていただきますね」とおっしゃって、まずお食事です。松花堂弁当と、先生お手製のお吸い物に茶碗蒸しを3人でゆっくりとお話しながら頂きました。外はポカポカの陽気、つくばいに注ぐ水の音もさわやかです。食事の後はいよいよ先生自らがお薄を立ててくださいました。桜の主菓子を頂いて美味しいお薄を頂き、なんとも静かで贅沢なお茶会です。途中交代して、私も先生に一服お薄を点てさせていただきました。

先生は今年米寿を迎えられるので、ご自宅でこのようなこぢんまりとしたお茶会をされたのです。とても88才になられるとは思えないしっかりとした足取りのお点前で、私と、もうひとりの方とで「私たちも88歳でこのようにお茶会ができたら何と幸せなのでしょう」とため息しつつも、本当によいお手本を見せていただきました。

茶道をずいぶん長くしていますがこのような一亭二客のお茶会にお呼ばれされたのは生まれて初めてで本当に感激し、夢のようでした。先生のご健康を心から念じながら、また故T先生のことも思い出しながら帰途につきました。

後日談:この日、先生から帛紗を頂きました。今年のお題[歩む」に因んだ”日進月歩”模様です。特別な折に使おうと表だけを拝見して大事に箱に仕舞っておきました。そして後日、好日会の茶会に行くのでこの帛紗を出して折り目正しくたたもうと思って裏を見た時、本当に驚き、感激しました。なぜなら、裏に目立たなく「米寿、○○宗静、平成17年12月○日」と、白で字が入っているではありませんか。薄紫色の地色に白文字ですから本当に奥ゆかしい限りです。先生はこのことをまったく仰らずに下さったのです。早めに使って、気がついてよかったです。大事にし過ぎてずっとこのことに気がつかなかったら・・と思うと。先生のお人柄に、またまた感激いたしました。そしてさっそく先生に、この感動を伝えるべく葉書を認めました。

![]()

2月から3月にかけてのNHK番組[趣味悠々」では裏千家の茶道でした。今回のテーマは「暮らしの中のお茶」。

第1回を見て、家元が着物ではなくカジュアルな洋服姿で出ていらしたのには「あらっ」と思いました。家元が考案された、家具としても使える和親棚を披露され、「茶道具はちゃんとしたものがなくてもいいのですよ」とお釜の代わりにやかんが、棗でなく茶缶、茶碗はそれなりの大きさの器、そして何と茶杓の代わりにスプーン(マドラー)という事で、せっかく和親棚を使うのにちょっとお粗末なのではとびっくりしました。家元自らがこんなにくだけたことをTVでなさってしまってよいのかしらとも思いました。次回ではサイクリングにお茶道具を携帯し、野外でお茶を楽しむというもので、プラスティックのお茶碗が出てきた時は、そこまでくずすことはいかがなものかと「うーん」と唸ってしまいました。お年を召した古い先生なら卒倒されるのではとも思いました。

ちょうどこの頃に「淡交タイムス」3月号が届き、この番組は一般の方むけに、今風の生活に合ったものでカジュアルに楽しく学べるお茶をというねらいで、長く茶道を学んでいる方からすると いささか頼りない、軽すぎる内容と思われるかもしれませんと書かれていました。

回が進んで、洋風の居間でお客様を招いてお茶会をする事になりました。お客様は漫画家、陶芸家、店主等 個性豊かな方々です。写真入の招待状を出し、お相手の羽田美智子さんといろいろお道具の取り合わせや、お菓子について相談が始まります。見ている私は、このあたりからあたかも招く側の一員になっているかのようにわくわくと楽しくなってきました。映画の配役を決めるようにお道具を決める、つまりどれを主役にするかを考えたり、部屋にはお客様の作品の画を掛けたり、お客様の作られたお茶碗を使う等気配りされ、家元と羽田さんがお茶会に向けてあれこれ相談していく過程はとても興味あるものでした。お茶にはド素人の羽田さんが若い自由な発想であれこれおっしゃるのを、家元が寛大に温かく受け止めていらっしゃるのも好感が持てました。

最終回はいよいよお茶会の日です。皆 カジュアルな服装で、作法を超越して正客次客もなく和気藹藹に進みます。家元も「この点前に決まりはありませんから」とお客様にも一服点てていただくようお願いされたり、羽田さんも「家元の渋さと私の華やかさを表したわらび餅、いかがでしたか」等いろいろおもてなしをする側として一生懸命お話されていました。見ている私もその場に参加しているような感じで、とても和やかに進んでいきました。

最後に家元は、こういう気楽なお茶会を機に、「お茶をもっと奥深く知ってみたい」とお茶に憧れを持ってもらえるのではと言われました。お茶は厳しいお茶もある一方、アイディア次第で気軽にも楽しめるやわらかいお茶もあることを実践を以って示されたようです。 また前述の「淡交タイムス」で家元は、「間口が狭く奥行きが深いと錯覚されている茶道ですが、実はたくさんの間口があり、奥行きも十分広いものです」と結ばれています。

このTV番組を毎回ずっと見ていて、最初はあまりのくだけ方にアレルギーを感じた私ですが、2ヶ月間見ていくうちに、世の中が西洋化されている現代ではこういうお茶も「有り」かしらと思えるようになってきました。21世紀の裏千家茶道はこれをきっかけに古いものを温存しながら、新しいものも出てきて共存するのでしょう。伝統をつなげることはいろいろな意味で大変なのですね。

![]()

2005.3.16 卒業シーズン

3月は卒業の季節、わが教室でも二人の方が大学を卒業されます。

お二人とも同じ大学で、我が家には2年弱お稽古に通ってきてくださいました。 ちょうど去年は還暦茶会をしたので、茶会で濃茶点前をする経験もしていただきました。茶会の後は、卒論を仕上げるのに忙しい日々を送られていたようですがそれもクリアされ 見事卒業式を迎えられたのです。 学業と共にアルバイトやクラブ活動、また茶道にも一生懸命励んで下さり、悔いのない充実した大学生活であったのではと思います。

ひとりの方は難関の大学院に合格、4月からは大学院生となられます。もうひとりの方はピアノがプロ並みの腕で、6月にはなんとご結婚されるのです。

卒業式を英語では”commencement"といい、これは「始め」という意味もあります。卒業は「終わり」なのではなく「始め」なのです。 お二方ともそれぞれの道をこれから進んでいかれるわけですが、ご縁あってわが教室で茶道をご一緒に勉強したという事なので、お二人がこれからも充実した素晴らしい幸せな人生のスタートを切られるよう私は願っています。

![]()

2005.2.26 茶筅・影の芸術品

茶筅は地味ですが抹茶を点てる時になくてはならない大事な道具です。

茶筅は地味ですが抹茶を点てる時になくてはならない大事な道具です。

ちょっと茶筅をよーく観察してみてください。わずか12センチほどの一片の竹の上半分を細かく割いて穂を作り、しかも外側と内側に穂を振り分け先をカールさせ、内側の穂には”見栄”という穂を束ねてひねった形に整えてあります。そして穂の根元は黒の糸でかがってあります。 これはすべて手作業で作られています。

奈良県の生駒で茶筅作りをされている久保圭造さんの話が新聞(日本経済新聞2/8)に載っていました。この土地は風通しがよく養分が少ないので茶筅にふさわしい竹が生えるそうで、茶道ができた頃から茶筅の産地になっているとのことです。初冬に切った竹を熱湯で油抜きして寒風に干して作るのだそうで、今が茶筅作りの季節らしいです。ミリ単位の作業を制御する手先の力と根気が必要で一人前のなるには8年はかかると書かれていました。このように大変な技術を持って作られる茶筅ですが、陶器などの芸術品と違って消耗品、たとえ使わないで飾っておいたとしても弾力性が失われてしまうので、芸術品を残す仕事ではないと氏は書かれています。

今TVで家元が「暮らしの中の茶」というテーマで簡略に手軽に抹茶を楽しむことを推奨されています。棗がなくても茶缶、茶杓がなくてもスプーン、茶碗は適当なもの、釜がなくても魔法瓶や、やかんというようにまことに簡略です。しかし、ここで代替できないのが”茶筅”。本当に大事な大事なお道具です。

茶筅で点てられた抹茶はふわっと細かい泡が表面を覆い、まろやかで口当たりの良い美味しいお茶になるのです。

このように地味で影のようなお道具ですがとても大事なお道具であるからこそ、茶筅供養をするのですね。

![]()

2005.2.13 道具箱の紐結び

茶道を稽古していると、いろいろな紐結びに出合います。まず最初に出合うのは茶入仕覆の紐結び。長緒の結び方にはちょっと苦労しますが、その紐休めの形に至ってはその美しさにいたく感動したものです。茶箱の稽古になると茶碗仕覆の結びが出てきます。上の台子点前になると茶碗仕覆の真結びがでてきます。そしてなんといっても一番大変なのは茶壷の真行草の結び、これはなかなか覚えられず毎年苦労しています。このように茶道では紐結びの文化が息づいています。

茶道具箱の紐結びもいろいろあります。 今日の稽古では最後に 皆さんと箱の紐結びの練習をしました。四角い箱は四方掛けという結び方です。長方形の箱はつづら掛け、小さい箱等は胴紐という形です。鹿皮の紐の結びもあります。

要は箱の正面に対峙して、紐は上から下に通し、ちょうちょ結びを正面にきれいに結ぶということです。胴紐は紐が箱に内張りしているだけなので、きつく結ばず、紐休めのような状態にしておくものです。 茶道を習っている方は、やはりこうした水屋の仕事にも慣れていたほうがいいと思います。

道具箱の紐は真田紐といって、織り紐です。帯〆のような組み紐と違って伸びることはないので安心です。格の高いお道具には絹の真田紐を、蓋置、建水などには木綿の真田紐というように約束事もあるようです。紐の幅、織模様、色など家元や、窯元、数奇者それぞれの好みで決まっていたりしているそうです。

|

|

|

|

![]()

2005.1.28 身体のリハビリ

前にも書きましたが、私は今までに4人の先生から茶道を師事していただき、現在は5人目の先生にお教えいただいています。転居など私のほうの都合で先生を変えざるを得なかったことのほか、先生の突然の死去ということもありました。

現在の先生は83歳で、お若い時から本格的に業躰先生のもとで勉強された方です。そしてなんと今でも先生に付いてお勉強をされているのです。茶道は一生勉強で、一生先生に付くもののようです。2年前に大腿骨を骨折され手術を受けられたのですが今は正座は無理ですが中腰くらいは大丈夫なところまで回復され、普段は椅子に座られて指導して下さいます。茶道が大好きで、続けたいという強い執念で驚異的な回復と思います。

稽古は月に一回ですが、ベテラン揃いの生徒たちですので毎回花月や、七事式、伝物等、質の高い稽古です。今年の初稽古は廻り炭と茶通箱付き花月でした。準備は先生が丸々3日間かけてされたようで、必要なお道具はすべて用意されていました。お道具の数も多いので「先生ご準備大変でしたでしょう」と申し上げると「そうね、大変だけれど体を使って身体のリハビリと思ってするの」と笑顔で言われました。灰も見事なお手作りの灰で沢山使うのが申し訳ないほどですが「たっぷり撒いて」といつもおっしゃいます。毎回季節ごとの立派なお道具が出されていて しかもお道具、小物にいたるまで仕舞い方がきちんときれいにされており、いつも私は我身を振り返って反省です。一番びっくりしたのは十能までも毎回ピカピカでしかもビニール袋に入れ箱に収納されていることです。

茶道は一回の稽古にも とても沢山の数の道具を使いますが、その出し入れ、手入れ、仕舞い方などつい面倒に感じることがあります。私も先生を見習って面倒がらずに、”これも自分の身体のため”と考えて年を重ねていきたいと思います。

追記:十能がピカピカで驚いていましたが、後日 消し炭まで奇麗に洗って大きさごとに分類され、箱に入れてあるのを見たときは皆で「すごい!」とびっくりしました。

![]()

2005.1.16 五感で味わう和菓子

「淡交」2005年1月号の特集で”五感で味わう茶の湯菓子”という記事(鈴木宗康氏)がありましたので紹介します。

五感というと、視覚・嗅覚・触覚・味覚・聴覚です。

視覚は見た目に美味しそうで、季節感やその茶会の趣向を感じることができ、色や形の美しいものがよいのです。

嗅覚は、その素材からかすかな香り(栗や柚子など)、それに桜、柏、笹などからの移り香を楽しめます。

触覚は、手触り、舌触り、歯触りで溶けるような柔らかさが望ましいです。

味覚は、素材の善し悪しできまり、抹茶との相性が期待されます。

そして最後の聴覚、これはお菓子の名を聞いた時に感じる抒情で、耳で味わうということです。

お菓子ひとつにも亭主はこれだけのことに注目して用意し、客はそれを五感すべてを使って味わい、次にくる抹茶の味を楽しむ茶道の奥深さを再認識しました。お菓子を頂くのに聴覚も登場するとは思ってもみませんでしたが、確かに茶席のお菓子には名があって、それをお尋ねし その名で季節感を感じたり、趣向を想像したりします。

また氏は、茶席のお菓子はあくまでもその後の抹茶を美味しく頂くためのもので、味や香りが強すぎたり、また硬すぎたり弾力があり過ぎるものなど食べるのに苦労するものは避けたほうがよいとも書かれていました。

とにかく、茶道を嗜む人は常に五感を働かせることが大切で、その五感の相乗効果で良いものを見分ける目、耳、口、手が養われ、物事を敏感に深く感じ取る”感性”が育つと思うので、心して努力しなければと思いました。

![]()

2005.1.5 御題のお道具

また新しい年を迎えました。今年のお正月は穏やかな天気に恵まれ この天気のような一年であるよう切望しています。

初釜のお道具の取り合わせは、おめでたいもの、華やかなもの、干支のものなどが使われます。また、歌会始めの御題にちなんだものも使われることがあります。

毎年皇居で行われる歌会始めでは、皇族方の和歌の他、一般の方の優秀な詠進歌が独特な節回しで披露されます。ちなみに今年の御題は「歩み」。 そこでその御題にちなんだ意匠のお茶碗、蓋置、お菓子、扇子、懐紙などが出るのです。いつごろからこういう習慣が出てきたのかは分かりませんが、茶道をする人は和歌を自分では詠まなくても「御題」には敏感なのです。

また、初釜で頂くお菓子「花びらもち」も、皇族の儀式であった「お歯固め」から由来しているそうです。

このように茶道では皇室の行事、儀式等から取り入れたものが結構あるようで、そうすることで格調を高め、伝統的権威を持たせているよう感じます。

![]()