�v�����܂���2006.1�]6��

![]()

new2006.6.20�@�u�ʂ��v�̕����@

�@�@������ł͂悭�u�����ʂ��v�Ƃ������̂�����܂��B�L���Ȃ��̂ł́@�m���ʂ��A���R�ʂ����ł��B

�I���W�i���i���^�E�{�́j�̊G����`��͑����č��ꂽ���̂��u�ʂ��v�ł��B�]�ˎ��㖖���Ȍ�̓I���W�i���̂��̂��Ȃ��ꍇ�ł��u�ʂ��v�Ƃ���邱�Ƃ����邻���ł��B���̏ꍇ�́������Ƃ����Ӗ��ō��ꂽ���̂Ɨ��������ق����悳�����ł��B

�@�����̌m�Â����鎞�A���ł͒������V�ڒ��q���V�ڑ�����ۂɂ́u�ʂ��v�̂��̂Řa���ł��B�@��˒��q�A�y���q�A�����q�ł��u�ʂ��v����R�o����Ă��܂��B���݂̍�Ƃ̕����I���W�i���𒉎��ɖ͑����Ă���̂ł��B������I���W�i���̂�����Ǝv���Ă��_�O������̂ł��B�������ɂ͂���炵���I���W�i���̎d�����t���A�`���܂Ō���܂��B

�u�ʂ��v�������I���W�i���̓���₻����������Ƃ̕��͑f���炵���Z�p�ƃZ���X���������킹�A������Đl�X�ɑf��������i�ƔF�߂�ꂽ���ƂȂ̂ł��傤�B

���́u�ʂ��v�͒��q�A���w�A�����A�����A�ԓ���A�����̒�����S�ʂɗL����Ďg���Ă��܂��B

�@�܂������Ƃ͕ʂɁA�u���ƌ��D�݂̎ʂ��v�Ƃ������̂�����A������̂ق������Ƃ��Ă͑����ł��B���X�֍D�ʂ��̏����A�Q�_�֍D�ʂ��̎R�_�I���X�B����͉ƌ����f�U�C�����ꂽ���i�H�j�A�܂��͊��ɍ���Ă������̂���D�݂őI�ꂽ���̂ł��B

�@���̂悤�ɒ����ł́A�u�ʂ��v�Ƃ����Ɠ��̕���������悤�Ɏv���܂��B

�@

![]()

2006.6.15 �@�D�^�̌m���@

�@�@����D�^�����ȗ��ł��Ă��܂������A�����ȊD�^������Ƃ�������������̂Ƃ��˂��ˎv���Ă��܂����B���傤�ǎ��̐搶�����Ă�����������[�搶�̂Ƃ���ŁA�����D�^�̂��m�Â�����Ƃ������Ƃōs���Ă��܂����B

�@���k����́@50�ォ��60�キ�炢�̕��X4���ł����B���X�Ɂ@�ӂ��ӂ��̊D�����������F�����Ă����āA�F���낢��ȏ�������L�����܂��B�܂����F�̉��ɕ~�����i�D�Ŏ���������Ȃ����߁j�A�D�������{���A�����ȕz�i�D����@�����߁j�A���M�i�ܓ����ɂ����D�����߁j��K�Ȃǂł��B

�@�����A�̌�A�߂��߂��Â��Ɏn�߂��܂��B���͏��߂Ă������̂ŋ��[�搶���D�^�ɂ��Ă��낢��Ɛ�������A�������ۂɖڂ̑O�Ō����Ă��������܂����B�u�ܓ��̂��̈ʒu�ɓ��̐�������悤�ɁE�E�v�u�O���͐����ɁE�E�v�u�D�̎R�̍����́E�E�v�Ȃǂ��b������Ȃ��炠���Ƃ����ԂɌ����ɏo���オ��܂����B���@�̂悤�ł��B�\�ʂ͊��炩�ŁA���͂�����Ƃ�������ƁA�D���̐Ղ��f���Ȃ��قǒ����̉�����Ƃ���̊��炩���I�Δ��Ő��̌T�������Ďd�オ��ł��B�����Ǝd�グ���̂Ő��������Ƃ��Ă��܂��B

�@�����������̋Z�ɂ����Ƃ�ƒ��߂Ă������ł����B����ʒu�͕��F���ʁA�E��ƍ�������Ɏg��������3��ނ̊D�����g���̂ł��B�D���͂��₷���悤�ɍ��̃J�[�u���Ȃ�����A����ɂ����肵�Ď����Ȃ�̌`�ɕό`����Ƃ̂��ƁB���ꂪ�R�c��������܂���B���̎��Q�����D�����Ȃ��Ă��������܂����B

�@�܂��d�オ�����D�^�̏���Ȃ��邱�Ƃ�����K�ł��B�D���͌y�������ĐÂ��Ɉ����E�E�ǂ����Ă��͂������Ă��܂��܊p���Y��ȊD�ɍ��̐Ղ��E�E�����Ă��悢��D���������Ď����ł��܂��B

�@��G�c�ɊD�Ɍ`�����A��O����D���Ő����Ă����X�p�b�Ɖ�������Ƃ��A���������������悤�ɂ��܂��B�����Ė��̐^�B�����͂�����ƋȂ����D���Ő�����̂ł����A�l�ꔪ��A�ǂ����Ă������ƃE���R���悤���E�E�B�������d�グ�Đ��̌T�������Ȃ��Ɛ搶�Ɍ��Ă��������܂���B�����Ǝ��Ԃ��������Ă��܂��܂��������Ƃ��d�オ��܂�������Ȃ����̂ł��B

�@�������������Đ搶������{������܂��B�������u����ȂɊD���d�����Ă̓_���v�Ƃ̂��ƁB���F�̍������͐搶�̌����ȊD�^�A�E���������̂Ђǂ��D�^�B

�@���[�搶���璼�ɋ���������Ƃ̂Ȃ��������ɂْ͋��Ɨ�⊾�̂��m�Âł����B�Ō�ɋ��[�搶��������_�Ăĉ�����A���������m��̂��َq�Ƌ��ɒ����܂������A�ْ�������d���̂��Ƃ����ɑ�ϔ��������ꕞ�ł����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@

![]()

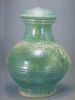

2006.6.12 �@���m������̗��j-����

�@�ŋ߁A���m������W���ς�@�2��܂����B

�������"china"�ƌĂԂ悤�ɒ�����������̗��j�ł͈�ԌÂ��̂ł��傤�B������ł������Ƃ��Ē��d����Ă��܂��B

����͒����̓�����̗��j���A�莝���̔��p�ٓ��̃J�^���O���Q�l�ɂ��ā@��G�c�ł����@���Ȃ�ɐ������Ă݂܂����B�ʐ^�͎���̌Â����ɕ��ׂĂ���܂��B

|

|

|

|

|

|

�� |

���� |

���� |

�O�� |

������� |

�����~�� |

|

|

|

|

|

|

���֓S�G |

���֑~�� |

�b�� |

���� |

�� |

�ܔ��� |

|

|

|

|

|

|

�� |

�܍� |

�@�� |

���� |

�ԊG |

���� |

�@�ቷ�ŏĂ���̓���́A���łɌ㊿����i1C-2C)���畛���i�Ƃ��Ă���܂����B���p�i�Ƃ�������͓��W����i3C-4C)�̈×ΐF�̂�������������ł��B����͐��ƌ����Ă���̖��邢�F�̐��Ƃ͈Ⴂ�܂��B

�@�A���̎���(7c-9c)�ɂȂ�ƁA���ցA�����A�O�ʂƂȂ�A�k�v�̎���(11c)�ł͐��ɍ��Ԃ������́A�����ɍ��ԁA��Ԃ������́A���ւɓS�G���`���ꂽ���̂Ȃǂ��A��v���猳����(12c-13c)�ɂ͖��邢�F�̐��A�����͗l��S������������A�����āA�Ԃ��łĂ��܂��B���E���̎���(14c-16c)�ɂȂ�ƁA�Ԃ��S���A�����Č܍ʁA�ʁA���ʂȂǂ��낢��ȐF��������ăJ���t���ɂȂ�܂��B

�@�����G�u���Ô��p�ّ��i�I�E�H�|�ҁv�u���i�I�W�V���������v

�@

![]()

2006.5.12 �@�{�d���ƒ��d��

�@���F�̋G�߂ɂȂ�܂����B

�@����A���F�̊D�^�𐮂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A������ɂł��B�D���D���ň����Đ�����̂��悢�̂ł����A�ܓ����ז��ł��܂��������A�ǂ����Ă������Ɖ����Ă��܂��E���R�͗l�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�D���͑召�A�ׂ����̂Ƃ��낢��Ƒ����Ă���̂ł����A�������\���g�����Ȃ����A��̎�悪�s��p�Ȃ̂ŋ�J���Ă��܂��B�������o���オ��͉���ł����A�D�𐮂��@�����Ɂh���̌T�h�̂��邵���Δ��œ��ꂽ��͉����������������C���ɂȂ�܂��B

�@���F�̋G�߂ɂȂ�ƁA�u�{�d���v�Ɓu���d���v���łĂ��āA�m�Â��n�߂�����̍��͍����������̂ł��B���w�O�ɒ��q�ƞ��i�܂��͒����j��u���Ďd�����̂��u�{�d���v�A��̒����@�G�O�ɒu���Ďd�����̂��u���d���v�B

�u�{�d���v������̂́A�l�����ȉ��̏��ԁA��q�E���g�p�̎��A�Ԍ��A�M�l�_�A�M�l�����A������́A�d�˒��q�A���q�_���̏ꍇ�ł��B

�u���d���v�͕��_�O���A��r�I�y�����_�O�̎��ɂ��܂��B

�@���F�̎��Ɂu�{�d���v������̂͘F�̎��͊O���˂炢�ɍ���A�u���d���v�̂��͓̂����˂炢�ɍ���܂��B

���x�l�̘̂ђ�����́u�{�d���v�u�O���˂炢�v�������ł������悤�ŁA��ɂ��낢��Ȃ��_�O���o�Ă���ɂ�āu���d���v�u�����˂炢�v���o�Ă��������ł��B

![]()

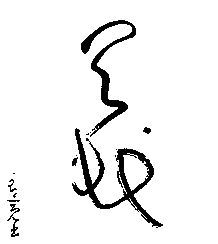

2006.5.7�@�NJ��̏�

�@���Ô��p�ق����z�̂��߁A�����x�قƂȂ邻���ł��B�x�ّO�̓W���Ƃ��āA�����p�ُ����̛������W������Ă��܂��B���ł����Ԃ́u���q�Ԑ}�v�Ɖ����́u���Ԑ}�v�̛����������Ɍ�����Ƃ����̂ŏo�����܂����B[���Ԑ}�v�͑f���炵���A���܂Ŏ������������G�̒��ň�ԂƂ����Ă��悢�قǂł����B

�@���̑��ɁA�v�������Ȃ��NJ��̏���8�_���W������Ă���A�������C���ɂȂ�܂����B�����͏H�R���ꎁ�̊i�������ł��B

�@���̑��ɁA�v�������Ȃ��NJ��̏���8�_���W������Ă���A�������C���ɂȂ�܂����B�����͏H�R���ꎁ�̊i�������ł��B

�@����Ȃ��ׂ��M�v�A�����̂悤�Ȃ̂ɂ����ɂ͓ǂ߂Ȃ����B�������A�D�����A���̂��鎚�Ȃ̂ł��B

�L����"�q�ǂ���ƂĂ܂�����̗��Ɂ@�����ԏt���͕�ꂸ�Ƃ��悵"�̒Z�̂̏�������܂����B�܂��u�V�n�v�Ƒ傫�������ꂽ��������܂��B

���傤�Ǎ���m�g�j�m���̒�]�ŗNJ������グ�Ă��܂����B�NJ������̃J���X�}�Ƃ��āA�Ȃ��l���Ђ�����̂������Ă��܂����B����ɂ��Ǝ��̂悤�ł��B

�P)�������A�������ɏ����E�E�E���f����������A���쓹����H�����������āA���̂悤�ȏ��������K��

�Q�j�h��ƃY�����y���ށE�E�E�ꕶ���ꕶ���͌`���ق��f�p�Ŏ��ɑ召������A�܂������łȂ����S�̂�����Ɩ�������

�R)�コ�ɋ���������E�E�E�E���͎�X�������A���ꂪ�NJ��̌��ƂȂ��ē����t���Ă���

�h���͐l�Ȃ�h�Ƃ����܂����A�NJ�����̏����A�D�������~�Őe���݂₷���NJ�����̐l����������Ă���̂ł��傤�B

![]()

2006.4.16�@�����Ɠ��̊���

�@�����ł͓���̖��̂ɓ���ł͎g��Ȃ��悤�Ȋ��������Ă͂߂���A�g�ݍ��킹�Ďg���Ă�����̂�����܂��B

�Ⴆ�@���w�A�����A�Y�l�A�ܓ��A���E�����A���蕨�A��сA�d�����ł��BPC�ŏ��������A�����ɂ͕������o�Ă����A�ʂ̉��œ��ꂽ��A�菑���ɂ�����Ƃ�����Ǝ�Ԃ�������܂��B

�@���c�@�������u���̓��m�Ï�����v�ŁA���̒��̂������̐�����ǂ݁A�u�����������̂��v�ƍ��_�������̂��������̂ŏЉ�܂��B

���w�@�s�؍H�i����Ȑ��w�A�ޕr�A�艱�Ƃ������w���Ł@���ʂ���ʼn^�ׂ镪�ʂ������ƒ�܂����̂����w�̂͂��܂�t�Ƃ���܂��B�܂萅�w�͏��߂͖ō���Ă����w�����g���Ă��āA��ɓ�����g���悤�ɂȂ��Ă����̂܂ܐ��w�Ə����悤�ł��B�����̓����̂��̂͂ǂ������Ă������Ɓu����^�v�����܂�����A�s���T�V�t�ƃJ�^�J�i�ŏ�����Ă��܂����B

�����@�s���������������猚���t�Ƃ̎��B�u���v�Ƃ������ɂ͊��a���T�ɂ��Ɗm���Ɂh���������h�Ƃ����Ӗ�������̂ł��B

�Y�l�@�s�l�̎��́A�v��Ƃ����Ӗ��ł�����K�v�Ȑ��ʂ����Y��g�ݍ��݂܂��̂œl�̎������Ă��Ă���Ǝv���܂��t�Ə�����Ă��܂��B���Ȃ݂ɐ����ł����Y�̓��������͒Y��ł��B

�ܓ��@�s���܂ǂȂlĵ���Ƃ�����u���ǂ��v�ƌ����A��Ȃǎg�����ߏ㕔���ւŎO�{���̂�����ւ��g���Ă��܂����B����𒃓��Ŏg�����Ɉ��芴������悤���ɒ܂����ĂЂ�����Ԃ��Ďg�����̂ŁA�u���ǂ��v���u���ǂ��v�����Ƃ����悢�������Ăāu�ܓ��v�ɂȂ����t�Ƃ̂��ƁB���̂��Ƃ͂܂������m��܂���ł����̂łт����肵�܂����B

���E�����@�s�����ł͐�����̂��q�͊��Ō}�����܂����B�V���N���[�h������A�����̓����͐����瓌�ŁA�q�͐��Ɍ}����ꂽ�̂����킵�ł����B�����ł͓��ɋq���A���ɒ��傪�ʒu���߂Ă��܂����A�����̒���ɕ���Đ��ɍ����Ă�����𓌂ƌĂсA���̏�����ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂ł��傤�t�Ƃ̂��ƁB

�ȉ��͎������ׂ����ƂŁA������������܂���B

���蕨�@����ł͂�����͏���̎����g���܂��B�u���v�̎��ɂ͌����Ƃ��A�����߂����Ƃ������Ӗ�������̂ŁA�����ł͒��q�ȂǗ��h�ȓ���Ɍh�ӂ�\���Ă��̎������Ă��Ǝv���܂��B

����@���́u��v�̎���PC�ŏ������@���������菑�������Ȃ��Əo�Ă��Ȃ���������Ȏ��Ȃ̂ł��B�u��v�̎��������Œ��ׂ�ƁA�畨�ɗp���錦�Ƃ���܂����B�u�сv�͔����D���Ƃ����Ӗ��ł��B�u�ގсv�͕��C�~�̏㓙�Ȃ��̂Ə����Ă���܂����B�u���сv�Ə����̂��������܂����A����������ɂ͂�����ƌy�����������܂��B

�d���@�@�d�͂�����A���͂������Ƃ������ƂŁA�厖�ȓ����厖�ɕ�ݕ����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�悭�d���Ə�����܂����@����Ɏd���Ă��镞�Ƃ������Ƃł���ł��悢���ȂƎv���܂��B

���̂悤�ɒ����ł́A���i����݂̂Ȃ��p��A�������g���܂����A��������R�������Ƃ���̂ł��ˁB

�Q�l�F���c�@�������u���̓��m�Ï�����v�W���Ё@�ǎ҂����m�Ï�ɂ���悤�Ȋ����ɂȂ�܂��B���Ђ��E�߂��܂��B

![]()

2006.3.15�@��������

�@ ���̏t����J�i�_�ɗ��w����鐶�k�������Ō�̌m�Âɂ�������Ⴂ�܂����B��N���炸�̂����ł������A��ϔM�S�ɒʂ��Ă�������A�Z�����_�O�܂ł������肨�m�Â���܂����B

���̏t����J�i�_�ɗ��w����鐶�k�������Ō�̌m�Âɂ�������Ⴂ�܂����B��N���炸�̂����ł������A��ϔM�S�ɒʂ��Ă�������A�Z�����_�O�܂ł������肨�m�Â���܂����B

���̕��͏��߂͑������т�āA�Ō�Ɍ����������ė����͂��炭���Ȃ��Ɨ��ĂȂ���Ԃł������A��������X�ɂȂ�Ĕ����_�O�Ȃ炵�тꂸ�ɍŌ�܂ŏo����悤�ɂȂ�܂����B�\�K�����Ă��Ă�������A�O�̌m�ÂŒ��ӂ��ꂽ���͂����ƒ����Ă�����قǂ܂��߂ȕ��ł��B���҂��Ă���܂��������ɂ�����Ǝc�O�ł��B

�@�������������Ė�o�����j�����܂����B��o�Ƃ����e�[�}�œ���g�݂����܂������A�莝���̓���ł���̂ł�����Ɩ����ȁA�������̑g�ݍ��킹������܂��B�����̉ԓ���A�h���X�͂��ւ���h�Ƃ������Ō��ѕ������A���a���Ђ��F�肵�ĘZ�Z�̊��َq���A���ۂ̖��́u��]�v�A��͋G�߂̂��́A���߂ł����͗l�̓������荇�킹�܂����B

�@�J�i�_�ł������I���邱�Ƃ����邩������Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA���ԂŁA���̗��K�����܂����B���q�A���ȂNJȒP�Ȉꎮ�͂������ɂȂ�悤�ł��B�@���~���Ȃ��ꍇ��z�肵�āA���ɂ͘a�z��~���܂����B�a���̃����`�����}�b�g��~���Ă��悢�̂ł͂ƌ����ӌ����o�āA�i���z�h�ƊF����Ŕ[���B

�@�m�Â̌�A�F����Ōy���H�������܂������A���ꂼ�ꂪ���낢��Ǝ����ė��ĉ��������̂ő�ύ��ɂȂ�܂����B

�@�m�Â̌�A�F����Ōy���H�������܂������A���ꂼ�ꂪ���낢��Ǝ����ė��ĉ��������̂ő�ύ��ɂȂ�܂����B

�䂪�Ƃ̌m�Ï�ł́A���N�͂������Œ����ɂ��v�w�ŗ��w���ꂽ���A11���ɂ̓C�M���X�ɗ��w���ꂽ���A���N1���ɂ̓t�����X�ɗ��w���ꂽ���ƁA�Ⴂ���X�̗��w�u�[���ł��B���͋C�y�ɊO���ɍs���ĕ����ł��鎞��ɂȂ�܂������A��͂��ςȗE�C�����鎖�ł��B�����C�ŁA���葽�����w�ɂȂ�悤�S����F���Ă��܂��B

![]()

2006.3.1�@�ЂƂ�_�O

�@����ł̌m�Â��v�������������I��邱�Ƃ�����܂��B

�����̎ς��͂܂��܂��悢���A�������������܂��B���m�Âő�R����ׂ����ゾ���ɂ̂ǂ������A�܂�����������Ƃ����ْ������������ꂽ�������ɂ��̎������i�ʂɔ��������̂ł��B

�ȒP�ɂ�����_�ĂĒ������Ƃ�����܂����A�����̌m�ÂƂ��Ė{�i�I�ɓ_�O�����邱�Ƃ�����܂��B�@���q�͂��Ȃ��̂ł����A�������ŗ������Ƃ��납��n�߂܂��B�Ƃ��낪���̂ЂƂ�_�O���ĊO����̂ł��B

�p���A�������A��юJ���A�함�̐��ߓ��אS�̒��ӂ��Ă���Ă���ς�Ȃ̂ł����A�r���ł������������邠���肩��ْ������E�E�E�B����ł��Ō�̔q�������o���Ƃ���܂ł��܂��B�q��������荞��Œ������ŗ�����ē_�O���I���B�������A�s�����̂ЂƂ�_�O�͂悩�����t�Ɩ������鎖������܂���B

���q�l�̂���Ƃ���ł̓_�O�́A���₪�����ł��l���猩���Ă���Ƃ������ŁA�ْ����܂��B�����āA���_�O�ɏW�����₷���Ǝv���܂��B��Ȃ����ɂЂƂ�_�O�ł́A���̓��̌m�Â̏o�����A�����Еt���Ȃ��Ă͓����낢��G�O�������Ă��Ă��܂��̂ł��B

�ЂƂ�_�O�ŁA�Ō�܂ŋْ������������ā@���ꂢ�Ȗ����̂������_�O���o����悤�ɂȂ�܂łɂ́A�܂��܂��C�s������܂���B���������Ē����̋��ɂ̖ڕW�́A���̋��n�łЂƂ�_�O���ł��鎖�Ȃ̂ł͂Ǝv���܂��B

![]()

2006.2.15�@���i�����j�̂����l

�@�~�ւ��������鍠�ɂȂ�܂����B�z�˂��͂������邢�t�̌��ł��B�@�����Ղ��߂��̂ŁA�����o���܂����B

�@ �����a���������ɁA���Ƃ̕ꂪ���i����̂����l���Ă���A������������܂Ŗ��N�����Ă��܂����B�������A���ɏ��̎q�����܂ꂽ�̂ł�����������肨�j���ɂ����܂����B�ł����獡�Ƃɂ���͓̂y��̂����l�i���j�ƁA���̂����l(���j�ł��B

�����a���������ɁA���Ƃ̕ꂪ���i����̂����l���Ă���A������������܂Ŗ��N�����Ă��܂����B�������A���ɏ��̎q�����܂ꂽ�̂ł�����������肨�j���ɂ����܂����B�ł����獡�Ƃɂ���͓̂y��̂����l�i���j�ƁA���̂����l(���j�ł��B

�@���͓�l�o���̖��ł����B�o�����܂ꂽ���̂����l�i�����������j�́A�o�ɏ��̎q�����܂ꂽ�������čs���܂����B�����̎������܂ꂽ���͎ʐ^�̂��l�`��c�ꂪ�����l�̏j���ɑ����Ă��ꂽ�̂ł��B���������͂����l�����邽�тɁA���̂��l�`���ꏏ�ɏ���܂����B���ȓ������Ɣ�r�����A�u����͎��̂��́v�Ƒ厖�ɏ����Ă��܂����B�����āA�����̎��������Ă��܂����B

�@���Ɠ����N�̂��̐l�`�͖ؖڍ��݂ŁA�悭����Ƃӂ��悩�ȗǂ���������Ă��܂��B�s���t�Ƌ˂̔��ɏ����Ă���܂��B����q����ɂ͂ߍ��ނ̂ł����A����q�ɂ��Ă��������_���܂�Ă��܂��Ă��č��͂̂��Ă��邾���ł��B�����̕��͍��N���߂ċC�������̂ł����A��s���ŁA�{���Ȃ̂ŌÂ��Ă������������a���F�����ł��B���̔N�ɂȂ��āA�Ȃ����̐l�`���ƂĂ����Ƃ������Ȃ�܂����B

�@���������A���̂Ƃ���̂Q�Ԗڂ̏��̎q�̂����l�̏j���Ɏ��͂����l�̊G�̕`���ꂽ�����ȁh����M�h�𑗂�܂������A���̎������傫���Ȃ�����@�����ł��������Ɠ�������������̂�����ƂӂƎv���Ă��܂��܂����B

![]()

�@�m�Ó��̑O���ɂ��鎖�́A�܂��|���A�����Ď��ƉԂ̗p�ӁA�D⿂��E�Y�ƒY�g�݁E���荁�A���َq�̗p�ӁA����̗p�ӁA�����̏������炢�ł��傤���B�@15�N�ȏエ�������Ă��鎄�ł����A�p�������Ȃ��炨�_�O��\�K���邱�Ƃ�����܂��B���Ƃ����K�ł��\�K���Ă����Ǝ��M�������Ă������ł��A�r���Łu�A���b�A�ǂ�������������v�Ɩ������Ƃ�����܂���B�����ɂ܂��b����l���Ă�����������܂��B

�@�m�Ó����́A�Ԃ����A������⿂��A����������ɕ��ׁA���߂ɒ����ɒ��ւ��āA���ɖ�������ꂽ��A�����A�����q�i�y�j�ɐ����܂܂����肵�܂��B�Y�_�O�����鎞�͍��������ĉ����A���Ȃ����͑��߂ɉ����Ă��܂����̎ς��𐮂��Ă����܂��B

�@�������Ă��m�Â��n�܂�A�I���Ǝ��Ԃ�����Ƃ��͊F����Ƃ�����苏�Ԃōg���ȂLj��݂Ȃ��炨����ׂ�����܂��B���m�Ò��͒����̘b�ȊO����͂��܂���A�I����Ă���̂�����ׂ����ȃR�~���j�P�[�V�������Ǝv���܂��B�@�@���Ȃ݂ɒ����ł��Ă͂����Ȃ��b��͇@�䂪���@�A�ׂ̕�@�B���n�@�C�V���̐�@�D�l�̑P���@�ł���ƁA���O�ԏє��i�ڂ��@���傤�͂��j�̓��̂ɂ���悤�ł��B�܂�A�@���A���K�̎��A���I�ȉƑ��W�̎��A�����A�l�̂��킳�A��]�͔����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł��B�����͒����Ɍ��炸���ʂ̃p�[�e�B�ł������鎖�Ǝv���܂��B

�@��Еt���ň�Ԃɂ��鎖�͂����Ɖ̎n���B��͎g����������ނ̕Еt���ł��B���������Ă��Ă悩�������́u���̓���v���ɂł���悤�P�����ꂽ���ł��B�܂�A���J�ɂ������ƁA�����Ƒ��X�ƁE�E�Ƃ��������Ƃł��B�����̒���ɂȂ�Ɩ{���Ɂu���̓���v���K�v�ƂȂ�܂��B�@

|

|

|

|

�@

2006.1.24�@�����������Ɗy��������

�@�����Ɂ@�\��Ƃ̒����̗l�q��TV�Ō��܂����B���ƌ�������ł��q�͒j����l�B������Ɛ������ꂽ�������炨�ƌ����������I�ԂƂ��납��n�܂�A�����̗l�q���f���Ă��܂��B����q�̕����|�������A�D�𐮂��A��t�̕����O���͂��ׂĈ����A����ł�����ѐ��G�ЂŐ@������A�ւ̗t���ꖇ�ꖇ��@�����肵�Ă��܂����B�䏊�ł́A���̗����l�����Η�����p�ӂ��Ă��܂��B�����A�������n�܂�܂����B���ΑV�𐅉��܂ʼn^�Ԃ͓̂���q�B����������傪���o�����Ă��܂��B�Ȓ��ł͍����ȉ�b������Ă��܂��B�����ŋْ����̓`����Ă��邨�����ł����B�D����̗l�q���o�܂������A���F�̊D������ŝ����Ă���̂ɂ͊��S���܂����B

�@�u�����̋��ɂ̂����ĂȂ��͂����������ɍs����̂���v�ƁA����Ƃ������l�ł��낤�Ɨ��������A�������Ƃł��Ă��钃���Ƃ͕ʐ��E�̂悤�Ɍ��Ă��܂����B

�@�u���v�ƕt������ɂ͒����͌������A�C�s�Ƃ��������Ƃ��v�������i���j�̂ł��傤���A�����������������������Ă���������݂ǂ�قǂ���������ł��傤���B����q�ɓ���ꂽ���A���[�搶��ڎw�����A��X�����̐搶������Ă���Ƃ̕����炢�ł͂Ȃ��ł��傤���B�C�s�Ƃ�������̂ЂƂƂ��āA�y�����a�C�\�X�ɂ��m�Âɗ�܂�Ă�������啔�����Ǝv���܂��B�����@�����l�����قƂ�Ǐ����Ő�߂��Ă���̂��A�y���������ɂȂ��Ă��܂���������������܂���B������ɕ������Ă���悤�Œ����Ƃ͈�̉����낤�ƍl���Ă��܂��܂��B�̂͒����̂��Ƃ�The Tea Ceremony�ƖĂ����̂��ŋ߂�The Way of Tea�ƂȂ�܂����B����������Ƌ��ɕώ����Ă����̂ł͂Ǝv���܂��B

�@�ꉞ�����Ă���g�ɂȂ�܂��ƁA�ʂ����Ăǂ��܂Ō������o���邩�l���Ă��܂��܂��B�u�������v�Ƃ������Ƃ́A�u�{�i�I�Ɂv�Ƃ������ƁB����ɂ͎��ɂ͂��낢��ȖʂŌ��E������܂��B�����������ʉƉ���8���ԁA�������K�i���̋�ԁA�I�n�́A�傩�猺�ւ܂ł̒Z���ʘH�A�����͊Ԃɍ��킹�̓���A����������낢��f���炵�����̂�����킯�ł͂Ȃ��@�܂��������Ă��A������������Ƃ����Ă��H��͂��ŗ���������l���Ă�Ă������ō��ƒ뗿���B�����m�点�铺�t���A�����t�B����ȋ�Œ����Ƃ����ėǂ��̂�����Ƃ�����ƃW�����}�ɗ����Ă��܂��B���m�Ò����ł̓��[���ɂ̂��Ƃ��Đi�s�͂�����̂́A�{�i�I�Ȓ�������݂�Ɓh�������������h�̊����ʂ����܂���B

�@�{�i�I�ɒ������ƂȂ�ƁA�������̒��S�Ɏ����Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����ȊO�ɂ����낢��Ǝ��Ԃ���肽�����A����Ă��鍡�̎��́A���Ȃ��The Way of Tea�ōs�������Ȃ��悤�ł��B

�@

![]()

|

�����A���������܂����B�v���U��̂܂Ƃ܂����J�̂����ɂ��̓V��ł��B

���t���i���ԁj�ō����������オ���Ē�������A������B�����`���ł��̂ŁA���͒W�X�ւ̎ᏼ��̂����݂̂ł��B���ЂƂ肨�ЂƂ�ƐV�N�̈��A�����킵����A�Y��O�ɓ���܂����B�����͂Ȃ��12�N�O�ɁA�����t�����Ă����S���s�搶���璸�����u���v�̎��������ꂽ�v���o�[�����̂ł��B |

|

|

�����āA���ɐi�݂܂����B���l�߂̕��ɂ���`���Ă��������ĉ����^�т܂��B���N�͏��ԓ����ɂ��낢��܂Ƃ߂Đ���t���āA���`�Ƌ��ɂ��o�����܂����B�����������o���āA�����ꏏ�ɑ����Ă��������܂����B�����͑O���ɑ������Ă����A�ߑO���ɐ���t�������Ă������̂ł����A���Ђ��̋����Ă��܂��ɂȂ��ď��X�����Ȃ��Ă��܂����̂����s�ł����B���`�����߂���A���т��ʌ^�ɐ���t������A�Z���Ԃł���̂�������Ƒ�ςł����B �@ |

|

���z���̌�A�����ł��B����тƁ@����������X�ɂ��t�����A���������߂܂��B�u����т͂����ɂ悭������v�ƖJ�߂����A��̂��Z��������̂ł������������͊��߂��܂���B�����ĉ��͏I���A��َq�����o�����܂����B�߉������́u�~��v�ł��B�����ꏏ�ɂ��������Ē����܂����B�����đސȁB

|

���������グ�āA�Ԃ�����܂��B���͂�����Ƒ�ς悢�ς��������ĂĂ��܂��B����肵�ĔZ���͏d�˒��q�ɂ��܂����B�����Ĉ�q�ځA��q�ڂ�����l�œ_�ĂĂ��������A�S�������N���߂Ă̂��Z����������������܂����B�����͉Ԍ��ɂ��ď��S�҂̕��������ŏ��_�Ă��o���A�S�����_�O���o���܂����B |  |

|

�@ |

|

|

�]���ɁA�����₩�Ȃ��N�ʂ�p�ӂ��A�S�l���̏�̋�������Ă��������A���̉��̋�̂��N�ʂ��Ƃ��Ă����������Ƃɂ��܂����B����͗[�v���������@�ŁA���݂��������ǂ������Ǝv���܂��B �O�͂��Ȃ�J�������Ȃ��Ă��āA�����ł��炵�����̋A�蓹���Ă��Ȃ�����@���N���F�l�Ə������ł��Ė{���ɗǂ������Ɗ��������Ƃł����B |

|

![]()

2006.1.1�@�V�����N���}����

�@�h���N�i�����j���N�A�т��_�̔@�����́h�@���q

�@����̑����������ł����A��A�����猳�U�ƂȂ鎞�͓��ʂł��B�N���ς��A�����Ăя��߂�1���ɖ߂�̂ł����炷�ׂă��Z�b�g����A���N�͋��N�A���N�͍��N�ŃX�^�[�g�ł��B

�@�C�������V���ɁA�u���N�����v�Ƃ��낢��S�Ɍ��߂܂��B�F�l�͂ǂ�Ȃ��Ƃ����߂�ꂽ�ł��傤���B

�@2006�N�A�����N�ł���܂��悤�ɁI�@���N����낵�����肢���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@HOME