思いつくまま*2007.1‐6*

![]()

new2007.06.28 茶碗荘

先日、茶の湯インターナショナル茶会で手伝わせていただいたと書きました。

先日、茶の湯インターナショナル茶会で手伝わせていただいたと書きました。

その時にその友人の方から素敵なお茶碗を頂きました。私の方は素敵な場所でのお茶会で、とても良い経験をさせていただいたと感謝していましたのに、恐縮しました。

そこで、さっそく茶碗荘をいたしました。

普段は稽古のための茶碗荘でしたが、今回は本当に由緒のあるお茶碗を使ってのお点前。添え手、古帛紗扱い、膝退等 気持ちがこもったようです。

![]()

2007.06.07 新緑茶会のアルバム

5月15日に《思いつくまま》に載せましたが、風薫る5月13日五島美術館で茶会をしました。その時の写真が出来ましたので再度とりあげます。

写真を撮ってくださった方は社中の方のご主人様。カメラもお仕事の一つにされていらっしゃる方なので、さすがに撮るアングルが素晴らしいです。沢山撮っていただき、とても良い記念になりました。感謝!

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

![]()

昨日 友人が財団法人国際茶道文化協会恒例の茶の湯インターナショナル茶会で立礼席を受け持つことになり、生徒さん2名もお連れして手伝いに行って来ました。同会は、茶道を通じて日本文化の理解を深め、さらに各国の人たちとの国際交流の場を目的に開催しているもので、毎年、在京の各国駐日大使・大使館員、茶の湯インターナショナル会員等大勢の参加されるとのこと。

昨日 友人が財団法人国際茶道文化協会恒例の茶の湯インターナショナル茶会で立礼席を受け持つことになり、生徒さん2名もお連れして手伝いに行って来ました。同会は、茶道を通じて日本文化の理解を深め、さらに各国の人たちとの国際交流の場を目的に開催しているもので、毎年、在京の各国駐日大使・大使館員、茶の湯インターナショナル会員等大勢の参加されるとのこと。

場所は港区高輪の開東閣、伊藤博文のお屋敷であったところを岩崎家が別邸として買われたという庭園も広い由緒ある明治時代のすてきな建物です。

立礼席は広い庭に面したシャンデリアも見事な、木をふんだんに使ってあるアールデコ風の洋室。鹿鳴館時代を想像させるものです。1席40人の方が入られる様に椅子(背もたれの深い素敵な椅子)が置かれて、東京道場から運び込まれた春秋棚と、脇に床がセットされています。お道具は友人がお持ちの素晴らしいものをお使いになりました。

私はお点前と半東、お運びをお手伝いさせていただきました。テーブルがお客さまの前にはないので、お運び係はお茶碗をお出ししたり、下げたりと大変でした。水屋ではお道具屋さんがしっかりと湯の管理、点前道具の点検などされ、影点てもベテランの方々が茶筅を振るっておられました。席主である友人の息子さんもお茶碗を洗ったりなど大活躍です。

お客さまは外人の方が多くいらっしゃると聞いていたのですが、日本の方のほうが多く、予め頭に入れておいた簡単なお菓子・お茶のすすめかたの英語もほとんど必要なかったです。

点心はここではビュフェスタイル。ホテルのバイキングのように洋風のお料理がずらっと並んでいて、好きなものがいただけます。ケーキや、アイスクリームもあり、ご一緒に行った生徒さんはワインも少々頂いて、お手伝いの疲れを・・・。

めったに足を踏み入れられない素晴らしい場所での国際交流も兼ねたお茶会に参加でき、良い経験をさせて頂きました。友人に感謝です。

|

|

|

![]()

new2007.05.29 幸せな天目茶碗

主人が5年前に北京で買ってきてくれた天目茶碗に素敵なお仕覆が出来上がりました。

主人が5年前に北京で買ってきてくれた天目茶碗に素敵なお仕覆が出来上がりました。

作ってくださったのは私のホームページでリンクをはらせていただいている煎茶教室翠昌会のあっこ様。あっこ様が今年初めから茶器、茶托、急須などの仕覆作りに熱中されていて、ホームページで素敵な作品をご披露されています。

上記の天目茶碗はまさに”唐物”、今までは仕覆がないため、「真の行台子」や「大円真」に使いたくても使えませんでした。そこであっこ様にそのことを掲示板に書いたところ、《作ってあげますよ》との親切なお返事をいただき、早速にお願いしたというわけです。

あっという間の一週間で写真のような素敵な仕覆が出来上がりました。表地と裏地の間には柔らかい芯地も入っていて天目茶碗に優しいお仕覆です。緒は格調高く紫に、一番大変なのが緒の取り付けとのこと。つがりの数は偶数で、緒の通し方にもきまりがあるそうです。最後の緒の始末の結び方も実演していただきましたが特殊な結び方でした。また底の部分も難しそうでした。

おかげで、あっこ様ともゆっくりとお話しを楽しむことができ、お互いに《これもネット社会になったおかげね》とつくづく感じたものでした。

おかげで、あっこ様ともゆっくりとお話しを楽しむことができ、お互いに《これもネット社会になったおかげね》とつくづく感じたものでした。

[主人がわざわざ買ってきてくれた]ということ、[あっこ様がそれに仕覆を作ってくださった]という二つのストーリイがこの天目茶碗には出来ました。やはりストーリイのあるお道具は特別です。大切に使おうと思います。

追記:2007/7/4 大円真のお点前で天目仕覆使わせていただきました。あっこ様、ありがとうございました。

ちなみに水指、杓立、建水、蓋置は、本来は唐銅の皆具なのですが、我が家にはないのでまにあわせですが・・・。

![]()

new2007.05.26 立礼の稽古

淡交タイムス等をみると、最近では外国のお客さまを今日庵にお招きする時は、咄々斎の畳の部屋で家元は坐ってお点前を、お客さまには椅子でおもてなしをされているようです。以前から初釜式に皇室の方々をお招きするときは椅子でおもてなしをされていました。

茶道は畳の文化ですが、明治時代に西洋文化が入ってきたことを受け、玄々斎が立礼を考案されて畳の上に点茶盤を置き、お点前する人も、お客さまも椅子に坐って行うことが始まりました。以後歴代の家元方が御園棚、春秋棚、知新棚、清和棚など立礼用の棚が考案されています。

最近のお茶会でも立礼席があるものが多くあり、あまりかしこまらず、軽快な椅子席を楽しむようになりました。

畳のある住居が減っている時代、茶道を始める方にとっての最初の難関が正座することです。また年を重ねるにつれて、膝を痛めたり正座が辛くなることを考えると、この立礼はとても有難い方法です。

家でも立礼の稽古を時々しています。と言っても洋間のテーブルを転用しての稽古です。

家でも立礼の稽古を時々しています。と言っても洋間のテーブルを転用しての稽古です。

畳に正座していた時と視点が変わり、部屋がちょっと狭く感じます。道具も正面に模様のある水指や茶碗を使うと、お客さまからは裏を見せることとなり、さびしい感じに・・・。やはり総模様の物を使ったほうが華やかになるようです。

椅子は楽ですが、坐り方も畳の時のように丹田に力を入れて緊張感をもって坐ったほうが形は良いです。

最近お家元は座礼棚なるものを発表されました。男の方が胡坐をかいてお点前、お客になることができるものです。あまり評判は良くないようですが、これも茶道と言うものが正座することがネックとなって、男性に敬遠されているのではと思い考案されたものなのでしょう。

最近お家元は座礼棚なるものを発表されました。男の方が胡坐をかいてお点前、お客になることができるものです。あまり評判は良くないようですが、これも茶道と言うものが正座することがネックとなって、男性に敬遠されているのではと思い考案されたものなのでしょう。

![]()

2007.05.15 茶会を終えてー利休七則ー

風薫る5月13日に五島美術館での茶会に薄茶席を受け持ちました。表千家、裏千家、黄檗東本流煎茶の3流派合同茶会です。

生徒さんには予め点前、お運び、案内係、点心係、水屋係等の役割表を作って、いろいろな役をまんべんなくしていただきました。不慣れでいろいろとお客さまには申し訳なかったのですが、お茶会をするとはどういうものか、どういう働きがあるかを経験してもらいたかったのです。こういう経験があるとよそのお茶会にお呼ばれしたときも心持が分かり、茶道の根本精神の《思いやり》の心が育つと思ってのことです。

生徒さんは3月ごろからお点前の練習をつんできたはずなのに、いざ着物を着て、沢山のお客さまの前で緊張してお点前をし、美味しいお薄をお出しすることが如何に大変か・・・”たかが薄茶 されど薄茶”をしっかりと実感されたと思います。私も釜の火とお湯の管理、お正客様との会話等に苦心惨憺でした。

利休の逸話として、ある人が《茶の湯の極意は何でしょうか》と利休様に尋ねたところ「夏は涼しく冬は暖かく・・・中略・・・炭は湯の沸くように、お茶は服のよきように」といわゆる利休七則を答えられました。するとその人は《そんなことは分かっています》と。すかさず利休は「では今お話した心得で茶会をしてください。それがきちんと出来たら私はあなたの弟子になりましょう」と。

茶会をするたびに私はこの逸話を思い出します。当たり前のことをすることが何と難しいことかと、利休七則こそ本当に茶道の極意と実感します。

![]()

2007.04.12 水屋のお手伝い

南蔵院でのお茶会に水屋を頼まれて行ってきました。私の友人の友人のお茶会です。ですからその席主の方とは面識がないので断っても良かったのですが、友人が行かれなくて困った様子なので、お人よしの私は「いいわよ」と返事をしてしまいました。

実は前日には「お呼ばれ茶会」があって、連日の外出なので その日の朝は《何で「いいわよ」と軽々しく言ってしまったのか》と自己反省。しかし自分の言葉に責任を持たねばと頑張って朝早くから着物で出かけました。

着くと、初対面の席主の方にご挨拶。お手伝いを頼まれた方が私以外にも何人かいらしてます。お薄席ですが、広間で一回に40人ほど入られるのです。抹茶を茶碗に入れ、ポットから柄杓でお湯を入れて数人で点てます。それを若い方々がお運びをし、戻って来たお茶碗を洗い清めて又すぐ点てます(お茶碗が足りないので)。結構狭いところでの作業で、まして多国籍軍のような急ごしらえの水屋チームですから大変。それでも茶道のベテランぞろいですから無事受け持った午前の部は終了しました。

帰ってからひどく疲れましたが、今日の水屋仕事でいくつかの発見がありました。

「水屋柄杓」という、柄の短い お薄を点てるお湯の分量がちょうど入るサイズの柄杓があるということです。とにかくどのお茶碗にもこれで一杓入れればよいので助かります。

それと、写真の「棗の中の抹茶の崩れを直す道具」です。古くなった茶筅から作ったもので結構便利そうで早速作ってみました。

又、戻ってきたお茶碗をティッシュで拭いてから水で洗うと手早くきれいになることも知りました。

お人よしでお手伝いに行ったことも、”日々是好日”と考えれば無駄ではなかったかな・・・と思っています。

![]()

2007.04.08 お茶会二話

春爛漫、お茶会のシーズンたけなわです。2週連続で出かけました。

先ずは友人のお茶会。都心にある某お屋敷でのお茶会、薄茶席2席と香煎席です。先ず入ったお席は茶箱の花点前です。平たい花びら型のお盆に茶箱が載っています。外側は樹皮が張ってある地味な茶箱が、蓋を開けてびっくり、鳳凰の華やかな絵が描かれていました。茶筅筒も共です。それぞれの仕服もいろいろな柄、色です。お茶碗は赤膚焼き奈良絵で、替えのお茶碗は豆碗という小さな可愛いものです。振り出しの中味は金平糖。赤い金平糖を振り出された方は”当たり”ということで、何かお土産がいただけるというお楽しみもありました。

もう一つの席はやはり、春の宴をテーマにしたものです。お菓子は春の宵という名で中が黄身餡のうっすらピンクのお饅頭。上に花びらの印が押されています。

お庭に水琴屈がありその音が、スピーカーで静かにお茶室に流れています。お庭の桜もほぼ満開、春を満喫いたしました。

そして、今日は梅窓院でのお茶会に行きました。4月8日、ちょうどお釈迦さまの誕生日ということで花祭り茶会です。

薄茶席は「弄花満衣香」のお軸、香合は玄々斎手作りの「雀」、 竹の花入れに花筏と角倉椿。雲鶴棚に味楽の七宝透かし水指。炉縁が早蕨でとても素敵でした。釣釜の弦と、鐶がとても華奢なのが印象的でした。

濃茶席は席主自らのお点前で息を呑むほど素敵なお点前した。ご一緒した私の先生は「亭主自らがお点前をするのが一番丁寧なおもてなしなのよ。気の張るお正客の時はよくそうするの」とおっしゃいました。 一つ一つの動作がよどみなくシャキッとした本当にお手本となる見事なもので大いに勉強になりました。

お軸は奉祝の和歌3種、青磁鯉耳に入れられた牡丹が見事でした。高麗棚にどっしりとした安南の水指、お茶碗は了入の黒楽と黄伊羅保 銘「墻の花」の重ね茶碗。私は黄伊羅保のお茶碗でいただくことができ感激。お釜は八角形で鐶は結び文、茶入は大振りの瀬戸。ご高齢の品のよいお正客はさすがに言葉多すぎることなく、とても感じの良い正客振りでした。

今日もまたよいお道具をいろいろ見せていただきましたが、何といっても今日のお茶会での圧巻は席主御自らのおもてなし点前でした。大寄せ茶会でお点前がこれほど印象的だったことはめったにないことと思います。

![]()

2007.03.29 新社会人がんばれ

昨年の8月に女子大食物科4年生の方が入門されました。地方の和菓子屋さんに就職が決まり、そのためにお薄の1服でも点てられるようにと会社から言われ 大学に近い私の教室に来て下さったのです。

昨年の8月に女子大食物科4年生の方が入門されました。地方の和菓子屋さんに就職が決まり、そのためにお薄の1服でも点てられるようにと会社から言われ 大学に近い私の教室に来て下さったのです。

学校茶道で少し茶道をされたことがあったためか、とてものみこみが早くあっという間に薄茶平点前を覚えられました。もともとその方は茶道をしなくても落ち着いていて、とても気配りのできる茶心のある方です。薄茶でもできる貴人点、茶杓荘り、茶碗荘り等のお稽古まで進みました。そして卒論も無事書き上げられ、この3月に卒業されました。

最後の稽古の時、私はほんの半年のご縁でしたが、茶道を忘れないようにお雛さまの香合を卒業・就職祝にさし上げました。その方からは就職する和菓子屋さんのお菓子をいただき、皆様と美味しく頂きました。「揚げ饅頭」という、餡の入ったお饅頭を揚げた珍しいお菓子。かりんとうの様な味で、しかもそれが柔らかいお饅頭、初めて味わうものでした。

4月からは、初めての場所で社会人に・・・静かながら笑顔が美しく、人当たりがとてもよい方ですからきっと職場の皆様とうまくお仕事ができると思います。がんばってください。

![]()

2007.03.20 平常心

お点前をしていて、うっかりと間違えることがあります。例えば水指の蓋を開け忘れたり、お茶をお出しした後帛紗を腰に付け忘れたり・・・等々。それからお濃茶を練っているときにお湯を入れすぎて薄くなりすぎてしまったとき等。そのような時に 思わず「あっ」とか「うっ」「うわー」などと小声を発してしまったり、困ったと肩をすくめたり首をかしげてしまったりすることありませんか?

先日先生のところでのお稽古で先生は、《お客に失敗を分からせるようなお点前はダメよ》とおっしゃいました。例え間違えてもお客さまに分からないように何気なく動作を進めるようでなければいけないとのこと。それが「平常心是道」なのですね。![]()

お稽古場では、稽古ですから間違えればやり直したりしますが、お茶会の場では間違えたとしても何事もなかったように静かに修復すればよいのです。お客さまに「あら、どうされたのかしら?」と思わせたり、自信のなさを感じさせてはいけないのです。例えお濃茶が薄くなってしまってもしっかりと心をこめて練って自信を持ってお出しすればそれなりのものができあがります。

私は昔(といってももう50代にはなっていました) お点前の稽古をして最後に建水を持って下がる時、先生に《あなたの後姿 何ともみすぼらしい》とズバッと言われたことがありました。大勢の方の前で言われとてもショックで、その時は(もうお茶なんかやめる!)とまで瞬間思いました。《姿勢が悪いのでしょうか?》とヤットの思いでお尋ねすると、《もっとシャキッとなさい。その後姿を見ると、お客さまも力が抜けてしまいますよ》と、さらに追い討ち。すぐにでも家に帰ってしまいたい気分でした。しかしそんな動揺している自分をほかの方に知られたくなく極力何ごとも感じていないよう振舞いました。長いこと茶道をしていたのでどこかで平常心が働いたのかもしれません。あの時自分の感情を発していたらと思うと・・今の私はきっとありませんね。

今となっては自分の後姿は自分では分からないので、あの時先生にはっきり言っていただいてよかったと感謝の気持ちすらします。建水を持って下がる時は常に”シャキッと”を心に銘じています。

「平常心是道」を意識しなければならない時は、何かいつもとは違ったことが起きた場合です。5月に茶会をするので、私の失敗談をいろいろお話しながら、生徒さんにはお点前の最中に何が起こっても「平常心」が働くよう 目下稽古に励んでいます。平常心を働かせるためにはやはり充分に普段からお稽古を積まないといけませんね。

![]()

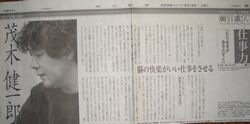

2007.01.22 茶道に脳の快楽を見い出す

茶道を始めてかれこれ40年近くになりますが、この年令になってますます茶道を続けてきてよかったと、その楽しさが分かってきました。

若い頃は単なるお稽古事の一つとして先生の所でお点前を習うだけでした。日本の伝統文化である茶道は好きだったので、上の許状を目標に、また茶名を目標に続けていました。

茶名を頂いたといってもそれは単に長くお稽古をしてきた結果であり、茶道を極めたという修了証ではありません。当時はお点前も急に「○○のお点前を」といわれると全くできない状況ですし、花月もおぼろ、お道具の知識など皆無、灰型などあることも知らない状況、七事式など研究会で取り上げても私はしたこともない有様で、茶事もそのなんたるかも分からず遊び半分で参加したようなものでした。

茶道に対する心構えがちょっと違って来たのはやはり自宅でお教えするようになってからです。前から”将来、家で茶道教室ができたらいいな”と実力も考えずに思っていました。

大胆にも、準教を頂いたのを機に教室を開きました。そして自発的に茶道について必死で勉強を始めたのは、この時からです。茶道の歴史、お道具について、書、軸の文言等の本を読み漁って、お茶会に行けばいろいろとお道具についてメモしたり、分からないものは辞書で調べたり、美術館に通ったり、茶道についての講演会等にも行くようになりました。またお道具やさんのカタログからもいろいろなことを学べました。人間必要に迫られ本気になれば強いです。

やはり深く勉強をし始めると楽しくなってきました。調べること自体も楽しく、勉強することは深く、底なし沼。でもこんなにも必死で勉強する対象があることも幸せに感じます。

茂木健一郎氏によると、持続可能な脳の快楽について《常にどこまでいってもその先があり、さらに先がある。一生勉強というのはまさにそういうことで、学習こそもっとも持続可能なもの。こういう学習に自分の喜びを載せられるようになったらもう一生退屈しないし、楽しい人生になるでしょう。ただその喜びの対象は個人差があるので自分で探すしかありません。世の中でいい仕事をしている人はこのコツをつかんでいる。教育の究極的な目的もそこにあると思います。》

茂木健一郎氏によると、持続可能な脳の快楽について《常にどこまでいってもその先があり、さらに先がある。一生勉強というのはまさにそういうことで、学習こそもっとも持続可能なもの。こういう学習に自分の喜びを載せられるようになったらもう一生退屈しないし、楽しい人生になるでしょう。ただその喜びの対象は個人差があるので自分で探すしかありません。世の中でいい仕事をしている人はこのコツをつかんでいる。教育の究極的な目的もそこにあると思います。》

どうやら私は茶道に脳の快楽を見出したようです。

参照: 2006/6/18 朝日新聞 仕事力《ひらめきが身をたすく》茂木健一郎氏の記事

![]()

2007.1.13 謹賀新年 初点の式

あけましておめでとうございます。本年もこの《思いつくまま》をよろしくお願いいたします。

今日、13日に初釜をいたしました。何か最近初釜という言葉は、宗家で使われるもので、我々は初点の式、または初稽古ということになったそうです。

重茶碗で私が皆さまにお濃茶を点て、後は花月を2回して皆さまにお薄を点てて頂きました。月に2回当った方、花に当たらなかった方、月に当たらなかった方などそれぞれです。でも、何も役札に当たらなかった方はいらっしゃりませんでした。

着物でいらした方が多くそれは華やかで、いかにもお正月という感じです。茶道をきっかけに着付けを習われている方も多く、若い方が多いわりに皆さまご自分で着物が着られるようで頼もしいです。

初稽古の後はささやかな私の手料理で昼食。普段顔を合わせられない水曜クラスと土曜クラスの方々も交え和やかに歓談をいたしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

||

![]()