思いつくまま*2008.1‐6*

new2008.6.29 つぼつぼ

三千家の家紋は”つぼつぼ”です。お棚、棗、茶碗等茶道具の模様にもこの”つぼつぼ”がよく使われます。”つぼつぼ”とはどういうものかしらと、ずっと思っていました。ものの本によると、《宗旦が信仰していた伏見稲荷の初午の土産物であった田宝》とあります。しかしこの説明だけではどうしてもイメージがわきませんでした。

しかし、その実物をこの目で見たのです。今、東京のサントリー美術館で開催されている《KAZARI》展に出品されているのです。

しかし、その実物をこの目で見たのです。今、東京のサントリー美術館で開催されている《KAZARI》展に出品されているのです。

直径2cmから3cmくらいの、まことに素朴な小さい素焼きの器で、100個ほどまとめて展示されていました。”つぼつぼ”模様はこの素焼きの器を斜めから見て、中も見えるように描いたものということを、実物を見てはっきり認識しました。やはり百聞は一見に如かず。

話はちょっと横にずれますが、この展覧会で、日本人の好みには二通りあることを示唆していました。一つは侘びさびの、地味でおさえた渋い好み。もう一つは華やかで派手で奇抜な好みです。

前者のほうを海外では、日本的と今まで思われていたのが、ニュヨークでこの《KAZARI》展をしたところ、日本にもこんな派手で華やか、斬新な美があったのかと見直されたようです。

華やかな蒔絵、金をふんだんに使った屏風、伊万里焼の陶器、奇抜な形の兜、大胆な模様の陣羽織、華やかな小袖・打掛、手の込んだ細工の櫛、笄、簪(かんざし)、印籠等、展示品を見ているうちに《何と日本の技術は素晴らしいのだろう》と感心してしまいました。

「侘び・さび」と、「華美」の両方がバランスよく共存していたのですね。

![]()

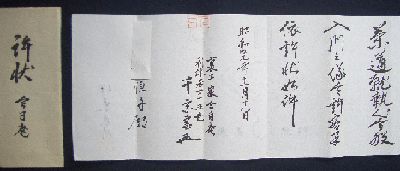

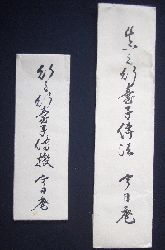

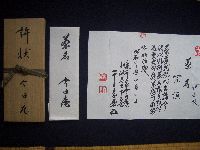

new2008.6.26 許状システム

裏千家の茶道では、許状システムになっています。許状を頂いて初めて、そのお点前を稽古できるというものです。許状が先行するもので、修了書とは大きく違います。分かりやすく言えば、卒業証書でなく入学証明書のようなものです。

入門をされた方には半年ほどたってから許状を申請するようにしています。「私などまだ入ったばかりなので許状など・・」と躊躇される方もいらっしゃいますが、許状の何たるかを説明して理解してもらっています。

最近は初級、中級など資格証のカードもできました。履歴書にも記載してよい資格とはされていますが、社会一般の実務資格とはちょっと違うと思います。

昔、初めて許状を頂いたときは神妙な気持ちになりました。巻紙にいかめしい文体が墨で書かれていて家元の花押があり、高級和紙のたとうに包まれていて、いかにも昔風な格調高いものなのです。

その形式は今もまったく変わりません。

行之行台子の許状まで頂くと、淡交会に入会でき、研究会等、宗家の催しに参加できるのです。ですから私は生徒の方々にここまでは頑張ってほしいのです。わが家だけの稽古では《井の中の蛙》になりかねませんが、研究会ではいろいろな業躰先生の指導も受けられ、視野が広がりますし、舞台でよその社中の方のお点前も拝見できます。もしかしたら研究会で同好の友人もできるかもしれません。裏千家に対する帰属意識も湧いて来ます。

研究会にも参加できるようになると、知識が深まり意欲も高まり、茶名まで頂きたくなります。茶名を頂くと準教授まで頑張りたくなるのです。

こうして茶名・準教授を頂いた方は大勢いらっしゃると思いますが、いざ実力は?と問われるとなかなか・・・。そこが許状システムの問題点ともいえます。しかしそこが精神修練の茶道ならではの特徴ともいえます。このシステムあってこそ、茶道が伝統文化のものとして長く生きながらえ、連綿と継承されてきたのではと思います。

|

|

|

![]()

2008.5.26 義母と茶道

義母は72歳の時に義父を亡し、それから東京の私どもの家の庭続きのところに住むことになりました。

義母は72歳の時に義父を亡し、それから東京の私どもの家の庭続きのところに住むことになりました。

義父は田舎の開業医でした。義母は子供4人を育てながら34歳の時に看護婦と栄養士の免許を頑張って取り、患者さんの給食、看護、事務すべてを取り仕切っていました。どこにそんなエネルギーがあるかと思うほど細い方でしたが、とても頑張る頭の良い方でした。

東京に住まわれるようになり、私は義母の独創的な発想、合理主義、立派な生活スタイルに驚かされ、また大変影響を受けました。《若い人の時間は大切》と、人に頼ることなく自分でできることは極力自分でされました。また「食」を大切に、出来合いのものは買わず、外食も一切されず遠出の時は必ず手製のお弁当を持参されました。

東京に住まわれるようになり、私は義母の独創的な発想、合理主義、立派な生活スタイルに驚かされ、また大変影響を受けました。《若い人の時間は大切》と、人に頼ることなく自分でできることは極力自分でされました。また「食」を大切に、出来合いのものは買わず、外食も一切されず遠出の時は必ず手製のお弁当を持参されました。

庭の雑草もまめに抜いて草花を育てるのがとてもお上手でした。お茶の稽古日には《○○の花が咲いていますよ。使って下さい》と惜しげもなく切ってくださり《使ってもらえるのが嬉しいの》と仰っていました。椿、桔梗、クリスマスローズ、こでまり、雪柳、アヤメ、大根の花、露紫、つわぶき、雪の下等、茶花には有り難いものばかりでした。

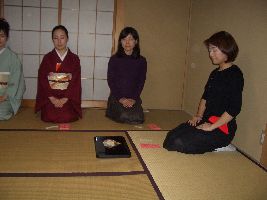

老人クラブなどにはまったく興味がなく、若い方と付き合うのが好きで、私の茶道教室にも《入れてもらえないかしら》と入ってくださいました。稽古には着物で来てくださり、もともと頭の良い方なので、点前もしっかり覚えてお茶会でもお点前をされました。嫁に習う・・・等とはなかなかできないことで「おえらいお姑さんね」と、皆さんおっしゃいました。稽古の後の雑談ではいろいろなことを話されて、お茶の稽古より生徒さんにとっては義母からの生活術等の話の方がよりためになったのではと思います。

老人クラブなどにはまったく興味がなく、若い方と付き合うのが好きで、私の茶道教室にも《入れてもらえないかしら》と入ってくださいました。稽古には着物で来てくださり、もともと頭の良い方なので、点前もしっかり覚えてお茶会でもお点前をされました。嫁に習う・・・等とはなかなかできないことで「おえらいお姑さんね」と、皆さんおっしゃいました。稽古の後の雑談ではいろいろなことを話されて、お茶の稽古より生徒さんにとっては義母からの生活術等の話の方がよりためになったのではと思います。

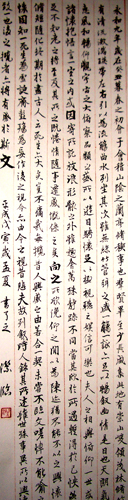

また、私が書道を習っているので義母も一緒に行きたいと何年間か一緒に通いました。85歳のときに蘭亭序の320文字もの長い漢詩を書き上げ軸にしました。とても見事な作品です。私も同じものを書きましたが足元にも及びません。

そんな義母も86歳のときに体調を崩し、お稽古事を止めました。それからは段々とヘルパーさんや、訪問看護、訪問入浴などの介護を受けるようになり、2年前からは在宅医療となりました。危ない状態や小康状態を何回か繰り返していましたが先日亡くなりました。とてもお辛そうな時もありましたが、頑張って生き抜いてくださいました。

住み慣れた緑豊かな自宅で、皆に見守られながらの安らかな95歳の天寿を全う、大往生です。

23年間一番身近にいて、本当に沢山のことを教えてもらい私は幸せでした。特に茶道や書道を何年間か、一緒にできたことがとても良い思い出となりました。合掌

![]()

2008.5.10 「ピースフルネス」と「癒し」

玄室大宗匠が提唱する、”一碗からピースフルネス”のピースフルネスという語は大宗匠の造語です。

私は”一碗からピースフルネスを”という提唱を、茶道で世界平和をという提唱と思い込んでいました。茶道を海外に広く普及された大宗匠ですからもちろんそのこともあると思います。しかし大宗匠著:「みどりの一碗から」を今回読み返してみて、もっと深い意味もあることを学びました。

****************************************************************************

以下の文は千宗室著:「みどりの一碗から」(講談社)P102-104から抜粋させていただきました。

ピース・・・平和、平穏、安心、静寂という意味。

ピースフル・・・平和な、平穏な、安心な、静かなと状態をあらわす形容詞。

ピースフルネス・・上記の状態を名詞化したもの。安らぎの感覚、真の心の平和といった意識。

ピースフルネス、つまり「正直に慎み深くおごらぬさま」である時、心の中はもっとも安定しています。

心の中に欲求を入れる壷を持っていると仮定します。子供はあめ玉一つ、やさしい言葉一つで満たされるような小さい壷です。しかし大人はなかなかそうはいきません。その壷も大きいばかりでなくいろんな壷を抱えています。

ただ、そんな中でも何らかの理由でその壷がいっぱいに満たされた時、あるいは壷そのものが意識の中から消えるということがあって、そういうとき人はそのピースフルネスを体験するのです。

********************************************************************************

現代は社会事情がいろいろな問題を抱えていて、平穏な良い世の中とはいえません。ストレスの多い時代です。そこで最近やたらと《癒し》という言葉を目にします。あの人は癒し系などと言われることも聞きます。今 人々は《癒し》を求めているのです。ヨガ、香、エステ、書、美術、仏像・・等、日常からちょっと逃避して心を休ませるのです。

茶道も癒しの文化の一つと考えられます。と言うか、自分を癒すための修行なのではと思ったりします。お点前の形を学んでいく中で、自分をストレスから解放し、癒すワザを身につける修行なのではと。思いやり、おもてなしという自分以外の人に対しての心配りの修行と言いつつ、実は自分のための修行。

この”ピースフルネス”と言う言葉と《癒し》という言葉には思いがけない共通のものがあると気がつきました。大宗匠が”ピースフルネス”と造語を発表されたのは、多分20年以上も前のことと思います。

現代のこんな時代になって私はこの”ピースフルネス"という言葉を大いに噛みしめています。

お詫び:”一碗からピースフルネスを”の「わん」の字は「碗」ではありません。私のPCでは正しい字が出ないので「碗」と書かせていただきました。

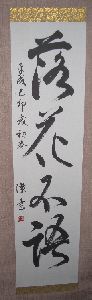

2008.4.25 懈怠比丘不期明日

最近いろいろなことを怠けたくなる時があります。暖かい春になったというのに、気温の差が激しくまた大嫌いな風も吹いて、気候の変化についていけないのかもしれません。

最近いろいろなことを怠けたくなる時があります。暖かい春になったというのに、気温の差が激しくまた大嫌いな風も吹いて、気候の変化についていけないのかもしれません。

新緑が美しい庭の地面を見ると、元気にどんどん雑草が生えるし、納戸には洗って片付けたり、クリーニングに出さねばならない冬物があふれ、また春の光で家のあちこちの埃や、汚れが目立っています。2階の昔の息子の部屋は納戸化して、茶道具やら大きな旅行かばん、いくつものダンボール箱が雑然としていて整理しなければならない状態です。また炉と風炉の入替えもしなければ等々。

しなければならないことが沢山あるのに、そして時間もあるのにやる気が出ない・・・そのくせ 見たくもないつまらないテレビを見てしまったり、コンピューターゲームのトランプで遊んでしまったり・・・・。本当に怠けています!

宗旦は一畳台目の茶室を造ったので大徳寺の清巌和尚を茶会に呼びました。いくら待っても和尚は来ません。そこで宗旦は外出してしまいました。和尚は遅刻して駆けつけたのですがもうそこに宗旦はいません。和尚はお詫びとして腰張りに《懈怠比丘不期明日》と書き残しました。

けだいのびくみょうにちをきせず・・・怠け者の坊主には明日はない・・という意味です。

宗旦は帰ってそれを見て《邂逅比丘不期明日》と書いて返事をしました。

かいごうのびくもみょうにちをきせず・・・[今日今日と言いてその日をくらしぬる明日の命はとにもかくにも]の歌を添えて。

怠け心が出ると、私はこの《懈怠比丘不期明日》が頭によぎるのです。”怠け者に明日はない!”

でも不思議なことに、明日が稽古日と思うと シャキッとします。必要に迫られるとやれるのです。これってまだ救われるでしょうか?

参考:千 宗室著 「茶の真諦」

2008.3.28 応挙館茶会

桜見物もかね、主人と薬師寺展を見に上野に行きました。

今の時期上野では「博物館でお花見を」と、いろいろなイベントが催されています。例えば"ボランティアによる東博桜めぐり"、"夜桜コンサート"、"夜桜ライトアップ"、"夜桜セミナー"、"さくらカフェ"等々。

その一環として応挙館で”花見で一服”というボランティアによる茶会も行われていました。

その一環として応挙館で”花見で一服”というボランティアによる茶会も行われていました。

普段は解放されていない応挙館に入って、応挙の襖絵(レプリカですが)を見るのが目的でこの茶会に参加することにしました。30人限定で、1時間前から整理券が配られるので早めに行くと、もう皆さん並んでいます。本館前に集合して、着物姿の方の先導で庭園を巡って応挙館へ。

18畳の2部屋を使い 床の間には軸はなく、ダイナミックな松の墨絵が、襖、障子の下張りにも、竹、岩、鴨、葦等の水墨画が描かれ、天窓の障子の桟も素敵な形、欄間は透花菱紋の彫り。

いろいろな流派の方がボランティアでお点前をされるそうですが、今回は表千家のお点前でした。

応挙館についてボランティアの方の解説もあり、その中で印象に残ったのは、このお屋敷が益田鈍翁の御殿山にあった頃、「三十六歌仙佐竹本」をこの部屋で36枚バラバラに切断したという話です。

主人はお茶会に参加したのは全く初めてで、途中からは胡坐となりました。このようなお茶会でも正客バトルはあり、着物姿の方も多かったのに、いい年齢の男性ということで主人にも振られ「全くの素人ですから」と辞退。

思いがけず主人と一緒にお茶会に参加でき、とても良い思い出となりました。

2008.3.20 灰ふるい

稽古日の前日に灰の手入れをします。前の稽古で灰の固まりや、枝炭の燃えカス、小さな炭の燃えカス等で灰が荒れてしまっているからです。

1)お玉で荒れた灰を網の漉し器に入れ、2)ビニール袋の中でふるいます。3)残った燃えカスや固まりは袋に入れて、きれいな灰はバケツに。4)これを何回も繰り返し、ふるった灰を炉に適量もどし形を整えます。今月は釣釜なので、四隅の掻き立ては浅くして出来上り。

四隅を火箸で掻きたてて山に整えるのですが、火箸の筋目がついてしまい なかなか滑らかにいきません。そこで私流の方法は ケーキの仕上げに粉砂糖を上から篩でかける要領で、灰を上から篩でふるうと滑らかになります。

こうして灰を整えるとサッパリと気持ちよく稽古日を迎えることができます。

掃除をすること、お道具をそろえることの他にも、このような灰の手入れや炭を切ったり炭洗い等 陰のことでいろいろとすることがあります。

沢山準備することがあって、いやでもマメに動く・・・・だからお茶をする方は元気で長生きできるのかもしれませんね。

茶人にとって灰はとても大切なもの。お茶事の時に「ご丹精な灰ですね」と灰を褒める理由も、自分で手入れをするようになって初めて分かり、心から言えるようになりました。

2008.3.09 またお茶会に

NHK茶道部のお茶会に行ってきました。場所は目白庭園内《赤鳥庵》。

《赤鳥庵》という建物の名前の由来は、大正時代に創刊された童話雑誌「赤い鳥」からです。この雑誌の主催者である鈴木三重吉が目白付近に住んでおり、その近くの森の中に、《赤鳥庵》と呼んで使用していた隠居風の建物があり、それにちなんで名付けられたといいます。

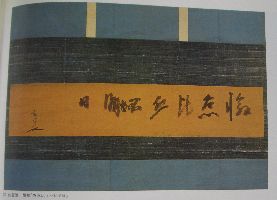

濃茶席は床は淡々斎の「柳緑花紅」、竹一重切りの花入れにはボケとフキノトウ。香合は貝で 中にはお姫さまの雅びな絵が描かれています。

誰袖棚には祥瑞の水指。お茶入は大樋で、茶杓は淡々斎作で ご銘「五人囃子」。お茶碗は玉水焼。あとの通いのお茶碗は茶道部員の手びねりの茶碗でした。

席主の先生(男性)は「クラブ活動のお茶会ですから、今日の御馳走はお点前です。よく見てやってください。」と言われます。お点前さんはNHKBSの早朝の番組に出てくるアナウンサー氏。TVでちょっと見たことがあるお顔です。男性らしくピシッとさっぱり、落ち着いたお点前で、四方捌きの形がとても美しかったのが印象的でした。

また「柳緑花紅」の花は桃ですよとのご説明が・・・。知りませんでした。

薄茶席は大宗匠のお若い時に書かれた「風来何処」・・とても優しい書体です。黄瀬戸の花入れに 峰柳と椿が入れられています。棗は みる貝蒔絵、茶杓は節が二つある珍しいもの。主茶碗は14代沈寿官作で 噴煙が上っている桜島の絵が描かれています。蓋置きは島津のお庭焼の白薩摩・・・・今年の大河ドラマ「篤姫」を何気なく連想させるものでした。さすがNHK!

庭園は白梅と紅梅が満開。池のほとりでは 鴨が日向ぼっこを、鯉ものんびり泳いでいます。

生徒さんがお連れしたフランスからのお客さま(男性)も薄茶席に入られ、お茶会初体験されました。暖かい春の1日 のどかなお茶会でした。

new2008.2.24 友人のお茶会に

友人のお茶会に行ってきました。

友人のお茶会に行ってきました。

場所は某倉庫会社の社長さん宅の"紫芳庵”。手入れの行き届いたお庭には白梅が満開、東京でありながら雪吊りもあり風情満点です。

まず寄り付きで香煎と軽いお菓子を頂き、待合の部屋に。ここには大きないろりがあります。灰は龍安寺のお庭のように筋目できれいに掃き清められて、真ん中には赤々と炭が熾きていて自在には鉄瓶がかかっています。この日は前日の春一番の名残りで北風の強い寒い日でしたので体が温まりました。

1席目は台目棚が据えられた薄茶席。梅の古木の炉縁に大きな野溝釜。広口の蓋が開くと大量の湯気がフワーとたちます。寒い時期ならではの趣向と思いました。

2席目はなんと逆勝手のお点前でした。炉が切ってない部屋なので逆勝手にされたとのこと。お茶会で逆勝手のお点前を拝見したのは初めてで、意表を付かれた思いでしたが、こういうサプライズも楽しいものです。お運びをされる方もお点前の方も慎重に、普段よりゆっくりとされていました。私は正客であったのでお点前をされた若い方に、《とても美味しいお薄でしたよ》と声をかけたついでに《大変ね》と声を掛けましたら《これからがちょっと大変・・です》と言いながら慎重に、しかし見事に仕舞い付けをされました。

2席目はなんと逆勝手のお点前でした。炉が切ってない部屋なので逆勝手にされたとのこと。お茶会で逆勝手のお点前を拝見したのは初めてで、意表を付かれた思いでしたが、こういうサプライズも楽しいものです。お運びをされる方もお点前の方も慎重に、普段よりゆっくりとされていました。私は正客であったのでお点前をされた若い方に、《とても美味しいお薄でしたよ》と声をかけたついでに《大変ね》と声を掛けましたら《これからがちょっと大変・・です》と言いながら慎重に、しかし見事に仕舞い付けをされました。

逆勝手のお点前は普段使う脳と違う脳を使うようで今流行の脳トレーニングにはもってこいですネ。

逆勝手のお点前は普段使う脳と違う脳を使うようで今流行の脳トレーニングにはもってこいですネ。

それぞれの席のお菓子が徳島や、大宰府、桑名からわざわざ取り寄せられたという珍しいものでとても美味しく頂きました。

随所随所に席主の心遣いが感じられるとても良いお茶会でした。

強い北風に前傾姿勢になりながらも同行した方々と、楽しかったお茶会のことを話しながら帰路につきました。

2008.2.20 趣味年金

主人の趣味が美術鑑賞で、先日も某美術館で講演を聞いてきました。帰ってから「美術のことはともかく、今日はいいことを講演者が言ったよ」と言います。「何?」と私。「【趣味年金】という言葉だよ」と主人。初めて聞く言葉です。

若い時、趣味などする余裕もなく仕事中心の生活であった人は、老後になって何も楽しみがないと とても寂しい生活となるので、定年になる前から何かしらの趣味を作っておくことが大切ということ。定年になってから新しく趣味を見つけるのではちょっと大変かもしれないので、若い頃から年金をかけていくように【趣味年金】も積み立てていくとよいというお話だったそうです。

確かに男性は定年までずっと仕事人間で忙しく、自分の趣味などに打ち込む余裕がない方が多いと思います。一方女性も今ではずっと仕事を続けるのが普通で、結婚し子育てなど始まると趣味どころではなくなります。

しかしいつかは仕事から解放される日、子供が独立する日がやってきます。その時に何か心から楽しめる趣味が有るのと無いのでは、生活の質(QOL)が違うと思います。平均寿命も延び老後が長ーくなった現代、若いときから細々でも趣味を続けていくことは楽しい老後が保証?されることになるかもしれません。

社会保険庁の運営する年金は折角払ってきても、目減りしたりして当てにはできませんが、【趣味年金】のほうは目減りするどころか積み立てていけばそれだけ自分が精神的に豊かになるものです。

私も、茶道を続けてきたおかげでQOLの高い生活になっているのではと思います。とくに茶道は守備範囲が広いのでいろいろと勉強する材料に事欠きません。

ひとりでも楽しめる趣味と、人と関わって楽しめる趣味、それも長く一生楽しめるものがあれば老後も怖くないっ!

2008.2.5 また12年後に・・・

もう2月。お正月に使った干支のねずみの香合を箱に入れて仕舞いました。

もう2月。お正月に使った干支のねずみの香合を箱に入れて仕舞いました。

この香合は、前にも書きましたが今は亡き 前にお習いしていた先生から24年前に頂いた由緒あるものです。

まじまじと見ると白ねずみの顔の何と可愛いこと。丁寧に清めて《また12年後に会いましょうね》と箱の蓋を閉める瞬間、12年後というと私は75歳・・・ガーンです。イメージは湧きませんが結構な年齢。その時に果たしてまたこの香合を出して初釜にお点前をしているかしら???

主人がねずみ年で今年は年男。主人に「このねずみの顔すごく可愛いでしょ」と見せたついでにこのことを話すと、「ウーン、定めし僕は天国ねずみかも」と。それは困る・・・。

光陰矢のごとし、12年はあっという間に巡って来る・・・でもやはり12年は長いです。

若い時の12年よりこれからの12年のほうが長いかも知れません・・・。

《また、このねずみ君に絶対元気で再会する》と念力?を込めて、押入れ奥に仕舞いました。

2008.1.18 心にしみる初釜

18日は先生宅での初釜でした。

先生は87歳で、5年ほど前に大腿骨骨折をされました。しかし「何とかまたお茶をしたい」という強い意志で少しずつ回復され、しばらくは椅子に坐ってお稽古をつけてくださっていました。徐々に正座も出来るようになられ、次は「何とかもう一度お点前をしたい」という強い願望で、正座から両手をついて立たれたりしていらっしゃいましたが、足元が少し危ない感じでした。

ところが今年は「今日は私、頑張ってお点前をしようと思うの」とおっしゃいます。弟子のわたし達は思わず「ウワー素晴らしい!」と大拍手。あらかじめお菓子を頂いて席入りです。

「鶴宿千歳松」のお軸、鈴飾り、一重切には曙と日向ミズキが飾られている床を拝見、釜は田口釜・・釜肩には水が張ってあります。寿棚に真葛の水指、上には華やかな振り振り香合と羽。

いよいよ先生が入られます。先生と一人ずつ新年のご挨拶を交わします。続いて炭手前、「襖の開け閉めは省略させてください」と言われご着座、手前が始まりました。いつもながら素晴らしい色の湿し灰をまいて炭をつぎ、香をくべて釜を掛けられます。大きいお釜で心配しましたが何気なくされました。「このお釜の環付、蛙でかわいいでしょ。蓋のつまみは田螺よ」とおっしゃりながら。

続いてお濃茶点前に入ります。全員、先生のお手元に集中して拝見する中、大振りの大樋の赤楽でお濃茶が点てられました。私達4人で頂きましたが、先生の気合い、エネルギーも入った、良い練り具合の美味しいお濃茶でした。

水次で水を入れ、拝見物を持って下がられ戸口で総礼。無事、見事にお点前をやり終えられ、わたし達は又思わず大拍手。

先生のファイト、気合い、パワー、がんばりに、皆様も「私たちが、先生のお歳になって果たしてこのようにお点前できるかしら」と大いに感激し力を頂いたようでした。

とにかく茶道をこよなく愛していらっしゃる先生を道しるべに、私も元気に、いくつになっても自分でお点前をしたいなと思いました。本当に心にしみる初釜でした。

2008.1.12 初釜2008

元旦からずっと天気が続いていたのに、今日の初釜は小雨降る寒い日でした。それでもお着物でいらしてくださった方がいらっしゃり感激。

床の間の飾りつけは今年も、淡々斎の若松の画に靄春と書かれたお軸。香合は干支(これは24年前 今は亡き昔師事した先生から頂いたもの)、花は一重切の花入に白玉と雲竜柳を飾りました。

8人でしたので、重茶碗でお濃茶を点てました。抹茶は坐忘斎好みの「雲門の昔」、お菓子はたねやの花びら餅。

お濃茶のあとにはお楽しみとして、お年玉です。有名な和歌の下の句のカードを皆様に引いていただきます。上の句のカードから3枚当たりくじをひいていただくのは年女の方にと思いましたが、今年は該当者無しとのことで1月生まれの方お二人にひいていただきました。干支の古帛紗とお扇子(干支と御題)が賞品です。当たらなかった方ごめんなさい。

花月を一回した後はささやかな昼食で新年会。水曜クラスと土曜クラスが顔を合わせるのも初釜の時くらいです。

今年も皆様と健康で茶道に励めますように!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

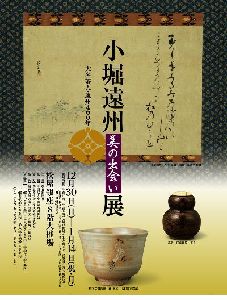

2008.1.7 小堀遠州 考

2008年正月もあっという間に松が取れました。

小堀遠州「美の出会い」展に行ってきました。

小堀遠州と言うと、庭園造り、茶人、中興名物、綺麗さび、和歌、能書家・・というイメージです。しかし本業は作事奉行(幕府の土木建築を扱うもの)の役人であったので、お城の設計や茶室を沢山手がけ、駿府城築城の功績で遠江守に任ぜられ遠州という名前で呼ばれるようになったとのことです。つまりいろいろなことに才能を発揮したマルチアーチストで、時代も時代、西洋ではルネッサンスの時期なので《日本のレオナルド・ダビンチ》と言われることもあります。

利休の系譜から言うとこの頃は宗旦の時代です。宗旦は”草庵の侘び茶”をとことん追求していましたが、遠州は違います。大名茶人ですから派手さがあります。戦国時代も終わり、徳川時代も安定期に入り、世の中が落ち着いた時代背景で草庵茶はあまり流行らなくなっとのでは・・と思います。

草庵の茶室は暗く狭く閉鎖的、きびしさがありましたが、遠州の設計した茶室は、窓が多く明るく開放的、貴人口も付け、にじり口も露地からではなく縁側から入るものもあります。襖の向こうには書院座敷があり茶会が終わると小間から直接そちらに移動しくつろげるようになっていたりします。

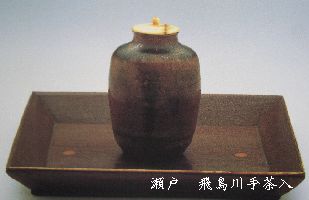

遠州好みの茶道具で感じたことは瓢箪型がお気に入りのようで、この形の茶入を多く作らせていたようです。瀬戸、薩摩、高取など国焼を奨励し、指導して焼かせた茶入、茶碗が多く展示されていました。朝鮮との行き来もさかんな頃、朝鮮に好みのものを注文して焼かせた御本、高麗等もあり、口造りが微妙にひずんでいるものなどもありました。茶碗は利休の頃は《黒》が主流だったのを、遠州は《白》を好みました。炭道具は羽、炭斗など意外に小ぶりです。

遠州は「草庵茶」と「書院の茶」、つまり「さび」と「きれい」を合体させた新しい「きれいさび」と言う独特の美を作り出した人です。ちなみに「綺麗」と言う言葉は当時流行りのほめ言葉で、洗練され、華奢でバランスの取れた都会的な美しさのことです。

印象に残ったものは瀬戸「飛鳥川手茶入」で、つやのないなで肩のものなのですが、その銘のいわれの古今集和歌

"昨日といひ、今日とくらして飛鳥川流れてはやき月日なりけり”・・・に私は思わず今年は1日、1日をかみしめて大事に過ごしたいもの、年の初めにこの歌に出会ってよかったと思いました。

印象に残ったものは瀬戸「飛鳥川手茶入」で、つやのないなで肩のものなのですが、その銘のいわれの古今集和歌

"昨日といひ、今日とくらして飛鳥川流れてはやき月日なりけり”・・・に私は思わず今年は1日、1日をかみしめて大事に過ごしたいもの、年の初めにこの歌に出会ってよかったと思いました。

またこの展覧会場には、当代家元が愛知万博を記念して考案されたプラチナ茶室もありました。三畳台目で、天井から壁、障子の桟に到るまでプラチナ箔が漆で張られ銀色に輝いています。床前右脇には張り出た書院棚がついており、いかにも遠州らしくしています。床左脇の点前坐右には赤の漆の柱がアクセントになっていて、畳はイグサではなく縁のある紺色の布?畳が敷かれています。 「きれいさび」の遠州流ならではの発想と思いました。

![]()