思いつくまま*2009.1‐6*

new2009.06.20 習い事としての茶道

ホームページを作っているといろいろな問い合わせが来ます。

先日はちゃんとした某団体を通じて、アジアのビデオクリエイターが私のHPをみて日本の茶道についての30分のビデオ作品を作りたいといっているが、取材が可能でしょうかというメールが来ました。

アーチストのコンセプトが良く分からないですが、茶道は日本の伝統文化であって格式高いもの、ちゃんとした作品を作りたいなら京都の今日庵で取材したほうが良いのでは・・・。それとも茶道を人々がどういう風に学んでいるのかなど気楽な取材なら私も協力したいと思いました。

まず連絡をしてきた団体の方に電話をすると、そのアーチストは若い女性とのこと。どういうコンセプトでビデオを作るかは、その方が7月に来日してみないと分からないとのことでした。そこで私の稽古場は独立した茶庭のある茶室といえるものでなく、庭はあるものの街中の自宅の8帖を稽古場にしていることなど、あまり過剰期待されても良くないと思い伝えておきました。

少し前の朝日新聞に、武者小路千家後嗣千宗屋氏が《生活と茶の距離感》と言うエッセイを書かれていました。

少し前の朝日新聞に、武者小路千家後嗣千宗屋氏が《生活と茶の距離感》と言うエッセイを書かれていました。

引用文: 明治時代の鈍翁は《常識是茶》といって、茶の湯の中にこそ日本人としてのあるべき生活、心のあり方が残っている、それこそが常識なのだと喝破した。しかし現代の生活にとって茶の湯は縁遠い存在となっているよう思う。茶の湯の歴史約500年、その人口の減少が叫ばれている昨今にかかわらず、これほど茶道に携わる人が多い時代もまたないのではないか。つまり習い事としての茶道と、生活文化としての茶の湯には大きな乖離がある。茶はすでに常識ではなくなりつつある。

この文を読んで、わたしは思わず「そうだ!」と叫んでしまいました。いわゆる本格的伝統の茶道と、現実に私たちが今勉強している茶道とは溝があると常々思っていました。今私がしているのは”習い事としての茶道”であるのです。確かに”生活文化としての茶の湯”とは程遠いものでしょう。

家元後嗣の方がこの"習い事としての茶道"と書かれたことに、百人力を得た感がしました。

話を前に元に戻して、そのアーチストのコンセプトはどういうものかは分かりませんが、”習い事としての茶道”の取材なら大いに協力しようと思います。

![]()

2009.06.03 重ね茶碗

小習いの項目に入っている《重ね茶碗》、普段の稽古では見落とされがちです。

この点前はお客様が6、7人いらっしゃる時に、茶碗を2碗重ねて運び込み、2碗濃茶を点てるもので、初釜の時に島台を使ってよくこのお点前をします。

ベテラン生徒さんからのリクエストで今日この稽古をしました。前の方が真の行台子をされた後なので、台子での《重ね茶碗》になりました。お客様は二人でしたがベテラン揃いなので、大勢いらっしゃると想定しての稽古です。ベテランの方同士の稽古はこのように応用がすぐできるのが素晴らしいです。

お点前自体はそう難しいことはありませんが、お客の作法がやや複雑です。最初の濃茶が点てられると、全員で総礼、二碗目の濃茶は次礼で頂きます。茶碗が戻った時の総礼はそのお茶碗で飲まれた方がします。お茶碗を出会いで返す時も誰と誰が出会いで返すのかややこしいです。また茶入等の器物の拝見を返す時の出会いも組み合わせが違います。正客がお茶銘等を聞くタイミングも心得ていなければなりません。

お点前を終えてリクエストされた方がおっしゃるには、《最近の新型インフルエンザのようなものが流行ると、お客様2人でもこの《重ね茶碗》で濃茶をすれば問題ないわね》と。 つまり濃茶の各服点がこの《重ね茶碗》でできるのです。これは私にとっては発見!でした。

![]()

2009.05.21 さわがしいお茶人

主人は美術鑑賞が好きです。西洋美術から日本美術、絵画、彫刻、仏像、浮世絵、工芸、現代アート・・等「なんでもござれ」といった感じです。興味ある展覧会には私も同行しますが、あまりにも行く回数が多いので、一人で出かけていくことが多いです。一人のほうがマイペースで、心置きなく鑑賞できてよいとも言っています。

つい先日、五島美術館に《松浦家とオランダ残照》展を見に行ったときの主人の話です。

その日はちょうど土曜日で、美術館庭園にあるお茶室で大寄せのお茶会が行われていたようです。お茶会の券で美術館も見られるとあって、着物を着た方が大挙入場されたようです。

展覧会の内容は、ちょっと難しく一般向きではありません。そのせいか、着物を着た方々はぺちゃくちゃと大変騒がしかったそうです。

主人はゆっくりとキャプションの説明を読みながら、時々メモを取りながら静かに観るのが好きです。展覧会に行く方は大体主人のような気持ちだと思います。ところが、今回は回りがうるさく、しかも展示品についての会話ではなく、まったくの私語だったそうで閉口したとの事。「静かにお願いします」と館内放送が流れていたとのことですが、一向に騒がしさはおさまらなかったそうです。館内放送が流れるなんて滅多にないこと、騒がしかったこと想像できます。

帰ってきて主人曰く《茶道は気配り、思いやりの精神でするんだろう。まわり対する気配りがまったくない自分中心の人間には閉口した。ぶつかってくる人もあるんだよ。ひどいものだ 美術館に来る資格がないよ》と。

茶道をしている私に当てつけられたようですが、”有りうる話"と思いました。お茶会は友人らと一緒に行く場合が多く、晴れやかな高揚した気分で、ついそういう状況になってしまいがちだと・・・。

茶道は稽古のための稽古ではなく、日常にそれを活かさなくてはいけない稽古なのだと、稽古以外の場所でも《わたしは茶道をしている人間だ》という自覚をしっかり持たなければと思いました。その場に居合わせた者ではありませんが、私もそういう状況になりうると、大いに反省しました。

![]()

2009.05.12 抹茶の鮮度

5月から風炉になり、お道具も小ぶりに軽やかになりました。炉を閉じた分 部屋も幾分広くなったような気がします。お香も爽やかな香りに・・・、そしてお濃茶点前も中蓋閉めるとか、中仕舞いなどから解放され簡素に。

5月から風炉になり、お道具も小ぶりに軽やかになりました。炉を閉じた分 部屋も幾分広くなったような気がします。お香も爽やかな香りに・・・、そしてお濃茶点前も中蓋閉めるとか、中仕舞いなどから解放され簡素に。

さて、風炉のお濃茶点前では、水をお釜にさしてお湯を和らげてから 抹茶にお湯を注ぎます。

《抹茶の新茶は11月、風炉のこの時期になると抹茶も鮮度が落ちてきているので、熱いお湯でなく、水をさして温度を和らげたお湯のほうが美味しく点てられる》と、いままで説明されてきましたし、私も生徒さんに同じように説明しています。

しかし、現在では抹茶は年中いつも新鮮なものを入手できますし、冷凍しておけば鮮度を長持ちさせられます。

上記のような説明をしていながら、ふと疑問になりました。

お濃茶は上等な茶葉ですが、熱いお湯で練ったほうが美味しく仕上がり、末客まで温かくいただけます。

果たして「水をさしたために、どれほど味わいが変わるのかしら」と思います。何を頂いても美味しく感じる鈍感な舌の私には判断が難しいです。

抹茶は、煎茶ほど淹れ方によって味が変わるものではないところが気に入っていますが、敏感な舌を持っていらっしゃる方には微妙な違いが分かるのかもしれませんね。

昔、抹茶の保存が難しかった時代に、古くなった抹茶を如何に美味しく頂くにはどうしたら良いのかいろいろ考えられて、”水をさしてお湯を和らげるとよい”という結論に達したのでしょう。

抹茶が大変貴重であった時代、古くなった抹茶を最後まで使い、いくらかでも美味しく飲んでいただく様工夫された先人に、敬意を表して今もこの手順が続いているのかもしれませんね。

追 記:このことを研究会で質問しました。K業躰先生がお答えになった事は「まあ400年も続けてやっていることなので良いのではないか。昔の説明をすれば、抹茶が長期保存ができなかった時代にそういう工夫をしていたことが分かってかえってよいのでは・・」というようなお答えを頂きました。

![]()

2009.05.08 「お先に」と「どうぞお先に」の挨拶

茶道ではお茶を頂く時に、連客がいる場合 隣の方に「お先に」と言って頂きます。

このように隣の方、又は次の方に気配りをする精神は、外国でもあります。例えば、入口にたまたま二人同時に入ろうとしたとき等、お互いに「どうぞお先にいらしてください」と譲り合う場面に遭遇します。英語では "After You" と言って譲ります。

この"After You"という言葉は、言ったほうの方が後に入り、言われたほうの方が"Thank you"等と言って先に入ります。

翻って茶道での「お先に」は、言ったほうの方が先にお茶を頂きます。これを英語で訳すと"Excuse me for going before you"となります。

茶道では、濃茶・薄茶ともに正客から順番に頂くのが約束なので、"After you"とはいかないわけです。しかし隣の方に お先に失礼しますという意味で「お先に」と言います。

「お先に」と言う場合と「どうぞお先に」では意味合いが違うようです。日本語って本当に微妙ですね。

「お先に」・・・・・・"Excuse me for going before you"

「どうぞお先に」・・・"After you"

![]()

2009.04.08 後炭所望と巴半田

|

|

|

|

後炭所望は小習の項目に入っていますが、なかなか稽古する機会がありませんでした。

今回ベテランの生徒さんからリクエストされ、今日稽古しました。私自身も先生のお宅で1回位しかお稽古したことがありませんでした。家での稽古もこの後炭所望は何となく敬遠していました。

そこでこれを機会に巴半田をお茶道具屋さんに電話で注文しました。届いた品を見て驚きました。すごく大きく深いのです。一目見て、これに灰を入れたら重くて立ったり坐ったりは到底できないと思われました。

計ってみましたら直径35cm、高さ15cm、重さ4.4kgです。なにせ、高さがあるので底取りと火箸を握りこんで巴半田を持って下がるのは無理です。返品を考えて、素焼きのものなので軍手をはめて汚れないようにして持ったりしました。お茶道具は増える一方で収納する場所がなくなりつつある現実を見てやはり返品することにしました。

先生のお宅の巴半田はこんなに大きくはなかったと思います。そこで何か代用できるものはないかと生け花の水盤や平水指など出して考えた結果、平水指で代用することに・・・。

巴もうまく描くことが出来、炭を上げても大丈夫でした。底取りと火箸を持って巴半田を持ち上げることも大丈夫で、十分代用品としての役割を果たせました。ただし、足のない平水指ですから、水屋に下げた後はやはり残り火が入っているので置く場所には気をつけなくてはいけません。

そんなに頻繁に使うお道具でないものは、代用品で十分と思います。

![]()

2009.04.01 ストーリーのある茶道具

|

|

|

春のこの時期に毎年、登場する道具があります。

左の茶碗はかれこれ10年以上前に私の教室に通ってくださったS女子大の生徒さん3人が、卒業する際に下さったお茶碗です。丸い花のような貫入のある淡いピンクのお茶碗に可憐なスミレの画が描かれていて、いかにも若い方が選んでくださったものと大切にしています。彼女達は今ではママになって子育て真っ最中です。

真ん中の茶入は、福岡に旅行で行った時に知り合いの方に深川窯を見学させていただき、その友人から頂いたもの。磁器の共蓋がついていたのですが、ちょうど手持ちの茶入の蓋がぴったりと合い、仕服もピッタリ入るものがあったのでそれを使っています。

右のお茶碗は、今は亡き先生から、お亡くなりになる直前に頂いたもの。先生もご自分のお体のことを予感されていらしたのか、惜しげもなく《このお茶碗使っていただけないかしら》と下さったものです。枝垂れ桜の白楽茶碗。桜の季節に先生を偲びつつ毎年使わせていただいています。

これらのお道具にはストーリーがあり、使うときには必ずそのストーリーをお話します。

茶道ではお道具に対して単に形、窯元、銘、作者を披露するほかに、そのお道具の由緒(ストーリー)がある場合にはそれも一緒に披露でき、そのストーリーを聞いて皆でそれを楽しむこともあるのです。

このほかの茶道具もそれぞれ由緒を持ったものがあります。主人が旅先で買ってきてくれた茶杓や香合、友人が陶器市で買ってきてくれた茶碗、私が窯元まで行って思い切って買い求めた水指、初釜等の余興でくじに当たって頂いた茶碗・・・等々です。自分で買ったものはいくらストーリーといってもあまり披露すべきではないかもしれません。

小習いに「荘り物」の稽古があります。これは由緒のあるお道具を荘ってそれを披露方々お点前をするものです。

茶道ではこのように一服のお茶を頂きつつ、いろいろなお道具を鑑賞、それにまつわるお話まで楽しむすばらしい文化です。

![]()

2009.03.25 思いがけない出会い

台北から帰って、ひどい風邪をひいてしまいました。のどの痛みから発症。高熱が続き、薬をのんでも一向に良くならないので、とうとう入院の羽目に。風邪位で入院なんて・・・と思いましたが胸も苦しくなって体がなんとも言うことをきかないのです。

幸い、肺炎にはなっていませんでしたが、気管支炎ということで点滴をしてもらいました。インフルエンザの検査結果は陰性。単なる風邪とのことです。

入院2日目、係りの看護婦さんの顔を見て「あっ」思わず声が。4,5年前に茶道をお教えしていた方です。当時彼女は看護学校の生徒さんでお仲間8人で自宅まで稽古に通ってくださったのです。そして私の還暦茶会ではお運び等いろいろとお手伝いをしてくださったのです。

今では立派な看護婦さんになって、てきぱきと対応してくださいました。茶道をしていたお仲間には、もう赤ちゃんができた方もいらっしゃるとのこと。彼女自身も結婚されたようで姓が変わっていました。「立派な職業に就けてよかったわね」とか「貴女に会えて今回入院した甲斐があったわ」など仕事に差し支えないほどに会話が弾みました。

それにしても偶然お会いでき、私は嬉しくなってしまい、熱もどんどん下がり、3日だけの入院で済みました。

今回単なる風邪でこんな入院騒ぎになってしまい、これも年をとったせいかしらとガッカリ。去年からウオーキングで鍛えてきたはずなのに・・・。

又、今回良かったことは、予め入院グッズをひとまとめにして袋に入れておいたことです。主人に私の入院の用意をしてもらうことは無理なので、パジャマ・下着、タオル、洗面用具、コップ、お箸、スリッパ、筆記用具等まとめておいたのです。今回それがとても役立ちました。主人には持病があるので、いつ何時入院とも限らないので主人の分を用意するついでに私の分も用意しておいたのです。ある年齢になったらこういう準備をしておくことお勧めします。

![]()

2009.03.12 台湾茶芸館

|

|

|

|

|

|

|

|

台北に行ってきました。中国茶を淹れる正式な方法を見学したくて、一人で地下鉄を乗り継いで茶芸館に入りました。ちょうどお昼時で混んでいたため、「見学はしばらく待ってください」と言われ、《黄金鮮果茶》を飲んで待ちました。

この《黄金鮮果茶》は果物豊富な台湾ならではのもので、パイナップル、スターフルーツがタップリ入っているジャスミン茶で甘みがあってとても美味しい飲み物です。密梅とプルーンが付いてきます。この日は雨で大変寒い日・・体の芯から温まりました。

いよいよ実演です。茶葉の量と蒸らす時間がポイント。茶葉はくるくると丸まった形。急須を2個使って出来上がり。小さい湯飲みで中国茶を味わいました。今回の茶葉は新茶ということでサッパリと爽やかな味わいでした。飲んだ後に湯飲みの香りを楽しみました。お茶の友は密梅。

茶碗、急須、茶葉入れは浮き模様の青磁の揃い。お湯は電熱と一体化したポット。湯こぼし(建水)は白っぽい陶器。

中国茶の点前はあっさりとして、道具もシンプルです。正にお茶を飲むためだけの作業といった感じです。

日本の茶道も、もとは一服の抹茶を飲むだけのこと。それなのに、床を軸や花で飾り、道具もいろいろと組み合せ、単に茶を掬う茶杓にまで銘をつけたり、お菓子にも季節感を出したり銘をつけたりします。茶を点てる作業も、道具の運び込み、器物の清め、点茶、仕舞いつけ、拝見まであって仰々しい限りです。

中国から伝わった茶を飲むということを、日本的にアレンジし、茶を嗜むという芸術文化にまで昇華したという技は日本人独特の天性のもののように感じました。

外国から日本を眺めると日本のことが良く分かります。

![]()

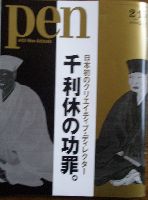

2009.02.05 千利休の功罪

今

発売されている雑誌《Pen》では、「クリエイティブ・ディレクター 千利休の功罪」の特集記事を約60ページも使って載せています。《Pen》は男性向けのカルチャー雑誌です。興味がありましたので早速読みました。

今

発売されている雑誌《Pen》では、「クリエイティブ・ディレクター 千利休の功罪」の特集記事を約60ページも使って載せています。《Pen》は男性向けのカルチャー雑誌です。興味がありましたので早速読みました。

木村宗慎という方が監修をされていて、プロフィールによると裏千家茶道を学ばれた若い茶人であり、いろいろなイベントのコーディネーター、執筆活動をされているそうです。学生の頃から骨董品等に興味を持って、審美眼は確かなようです。

記事の中で、花人(華道家)である川瀬敏郎氏との対談が、私にはとても新鮮でした。以下 私なりに対談を解釈して要点を書きます。

安土桃山時代、4畳半の茶室で唐物の名物茶道具を持ち、茶道の王道を行く人々を《本数寄》と呼び、それに対して名物道具を持たない粗相の茶の湯のことを《侘び数寄》と呼んだそうです。

利休の「功」は 元来《本数寄》人であった彼が、《侘び数寄》を創設し、それを本流にしてしまったことです。唐物の代わりに国内窯で焼かれた道具や、竹の花入れ、見立てによる道具を使い、茶室もにじり口をもうけ、これ以上小さくできない最小の広さ、窓は少なく藁を塗りこんだ壁など草庵茶室にした《侘び数寄》。高価な唐物を持たない人でも茶の湯を楽しめるようにしたということは「功」。

利休の「功」は 元来《本数寄》人であった彼が、《侘び数寄》を創設し、それを本流にしてしまったことです。唐物の代わりに国内窯で焼かれた道具や、竹の花入れ、見立てによる道具を使い、茶室もにじり口をもうけ、これ以上小さくできない最小の広さ、窓は少なく藁を塗りこんだ壁など草庵茶室にした《侘び数寄》。高価な唐物を持たない人でも茶の湯を楽しめるようにしたということは「功」。

利休は茶碗や茶入、花入れ等の茶道具や茶室等を自分の美意識でデザインし、職人に作らせました。いわゆる《利休形》《利休好み》といわれるものです。そのデザインは機能的で、無駄をそぎ落としたシンプルなもの。個人の美意識が当時の政治社会まで左右することになったのは、この時代の利休において他にいないのです。

では「罪」はというと、唐物の名物道具を持たなくても茶の湯を楽しめるようになり、有り難い反面、悲しいかな「お楽しみ」に陥ってしまった。

もっとも利休は《草の中に真あり》草こそが美の真髄として、草の中に既に真の美を存在させるという難しいことを 死をもって完結させたというのです。享楽的な要素をすべて排除して宗教的世界を立ち上げたかったため、それを成就するには自刃することでしか成し遂げられないと。自刃ということで茶の湯の世界でのジーザスクライスト(茶聖・殉教者)になったのだと木村氏は言います。

又、《利休形》が、あまりにも強いインパクトであったので後世の我々がその形の中でしか生きられなくなってしまったことも「罪」というのです。

花人の川瀬氏は、利休の「花は野にあるように・・」という利休七則の解釈も、ロジックだけで野の花をポンと入れただけでは傲慢な行為、真の中に生きている人でないと真の花にはなりえない。作意を尽くした利休でも、天然の花だけは利休のエゴから自由であったのではと言っています。

対談の他にも、利休と織部、遠州の違い、利休の美意識の原点である井戸茶碗、見立て道具、懐石料理、菓子についての考察等が今風のカタカナ文字をふんだんに使って説明、解釈されていて大変読み応えのあるものでした。

この特集を読んで、男の茶道学・利休考察を垣間見たような気がし、お家元の茶道哲学とは一味違う次元の、男の方(特に若い方)の茶道に対する見方、切り口というものにも衝撃を受けました。

女性でも茶道について深く研究されている方、例えば、黒田宗光氏、三田富子氏など本を出版されていて、私もそれらの本を読んだことがありますが、こういう見方、切り口ではありません。お点前を中心とした本で、女性にはなじみ易いものです。

もともと男の知的遊びであった茶の湯は、いまや女性が大部分を占めています。男の方の占める割合がもっと増えれば、茶道も理論茶道、精神茶道等少しずつ変化するのではと感じました。

読み終えたとき、「今 私の行っている茶道の稽古とは一体何なのかしら?」と自問、この特集を読んだことで何か”かけ離れた深い世界”に入ったかのように、心に重く澱が残ったように感じつつ雑誌を閉じました。

![]()

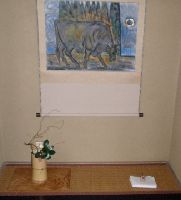

2009.01.26 軸に一礼

正式の茶事では初入りの時に、まず床のお軸を拝見します。拝見する時は、まずお軸に一礼をし、その後、軸の文言、お書きになった方のお名前、表装などを拝見して、最後にまた一礼をします。

礼は大体人間同士ですることが普通ですが、神社での参拝、お寺でのお参り、教会、モスク等でも、また国旗に対しても一礼することもあります。

茶道において、物であるお軸に恭しく一礼をする意味は何でしょう。

茶道では、老師と言われる高僧の方や、家元のお書きになられた一行物の軸を掛けることが最上とされています。そこで、その軸を書かれた方に敬意を表すため、さらに進んで目の前にその方がいらっしゃるという感覚を持って礼をするとされています。また、書かれた禅語の文言に対しても敬意を表して一礼をするとされています。

この点、なるほど”茶禅一味”、茶道は禅宗の影響をうけている”宗教思想の有る文化”、また”家元を頂点とした閉鎖的な文化”である事を実感します。

禅宗には祈りをささげる仏さま・仏像はありません。ひたすら坐禅を組んで悟りを開き、師の禅問答から悟りを開く宗教、禅語は大切です。家元は茶道をする我々同門のトップ、しかも代々世襲で、一つの閉鎖的な文化集団といえます。茶道では禅宗の高僧とお家元は特別な存在なのです。美術館で、利休の消息や、例えば清厳和尚の書が出展された場合、いくら茶道をされている方でも一礼をして拝見はされないでしょう。茶室という特別の空間での特別の礼儀といえます。

茶道を習い始めた方には、物であるお軸に一礼することがなんだか不思議と思われるかもしれません。私も 茶道の宗教思想文化の側面の修行が足りないせいか、いまだに少し抵抗感?不思議感を持ちつつ、その場になれば形式的に恭しく一礼をします。

追 記: 主人にこの文を読んでもらったところ、「お辞儀をするのはそのお軸を用意してくれた亭主の心に感謝して、礼をするようなことをどこかの本で読んだ」と言われました。亭主が用意するお道具はいろいろありますが、お軸をその象徴として一礼をするのだと。確かにこの理屈は納得がいくもので、上記の拙文は修正が必要かもしれません。

![]()

2009.01.10 初釜2009

前日の雨で、ずっとカラカラであった空気にもようやく湿り気が出た晴天の日の初釜となりました。

着物でいらした方が多く、初めて自分で着付けをしてこられた方もいらっしゃいます。わが社中には自分で着物を着られる若い方が結構いらっしゃいます。私などは35を超えてもまだ母に着付けをしてもらっていたので今の若い方はすばらしいなと感心してしまいます。やはり日本女性は着物を着ると一段も二段も映えます。

濃茶を私が点てて、お薄は花月で皆さまに初点てをしていただきました。 お菓子はたねやの「千代鶴」「亀甲寿」で、今年のお勅題《生》を表現しました。

恒例の福引は干支の動物の日本画(応挙や若冲等の画)をスキャナーで取ってプリントしたものを結び文のようにたたみ、それを皆さまに引いていただきました。その中に干支にはない動物(猫と熊)も混ぜておき、今年の干支「丑」の方と、「猫」と「熊」を引いた方にささやかな景品をお出ししました。景品の出し方の趣向には毎年頭をつかいます。

新年会は、私の手作り料理でのおもてなしです。大勢ですのでちらし寿司と鰤大根に、あとは野菜料理を数品。

普段はなかなか会えない水曜クラスの方と土曜クラスの方が集まり、お話にも花が咲きました。

世の中、何となくきびしい時代に入っていますが、今年もこのように初釜ができる幸せを皆様と分かち合いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

||

|

||

![]()