思いつくまま*2009.7‐12*

new2009.12.19 稽古納め

|

|

|

|

|

「光陰矢の如し」「歳月人を待たず」「昨日といひ今日とくらして飛鳥川 流れてはやき月日なりけり」

2009年もあと僅かとなりました。本当に年を重ねるごとに月日はあっという間に経ってしまいます。

今日で稽古納めとなりました。茶道では目立たない存在ですが、なくてはならない大事な道具、「茶筅」を供養して終えました。供養に使う茶筅を赤い糸で巻き、茶筅荘りでお濃茶を頂き、その後の後炭手前のときに点炭の代わりに茶筅をくべて燃やすのです。

実際に茶筅をまるまる燃やすと部屋中に煙が立ち込めるため、茶筅を細く切ってその一部を燃やしました。燃えている間に般若心経を唱和、1年無事に稽古できたことを感謝しました。

そのあとは早めの年越し蕎麦をいただいて「佳いお年をお迎え下さい」と言い合って皆様お帰りになりました。

今年は主人の体調のため、生徒さんには稽古を休んだり、ご迷惑をおかけしました。来年もしばらくはご迷惑をおかけすることになりそうですが、ご理解いただきたいです。

![]()

2009.11.18 許状伝授式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

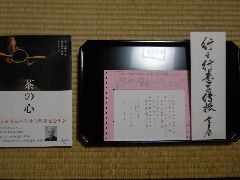

今日「行の行台子」の許状伝授式をしました。「行の行台子」まで頂くと、淡交会に入会できて《研究会》にも出られるので、ここまでは是非頑張ってほしいと常日頃生徒さんに言っています。その許状を頂ける方3人に受け渡しをいたしました。

私が点前をしてどういうお点前なのかを見ていただいた後、許状をお渡ししました。そして私からは大宗匠著《茶の心》の本を差し上げました。

「行の行台子」のお点前は「唐物」と「台天目」が合わさったようなものですが、台子を使用するのでいかめしく格調高いものです。

許状も上にいくにしたがって、古い時代の点前に近づいてきます。室町時代中国から台子が入ってきて唐物中心の茶道が始まり、利休時代から国焼のものを使うようになってから点前も日本的茶道に徐々に変化、真台子→行台子→四ヶ伝→そして小習という順にだんだん簡略化したお点前ができました。私たちは今、時代的に新しい小習から修行を始め、修行を積むごとに古い時代の点前になっていきます。すなわち修行が進むにつれ利休時代に近づいていくことになるのでしょうか。

今回許状を頂いた方には淡交会に入会してもらい、《研究会》に出席して、《私の茶道教室》の殻から出ての広い茶道の勉強をしてもらいたいです。私も入門からお教えしていた生徒さんが「行の行台子」まで続けてきてくださったことに感慨深いものがありました。

![]()

2009.11.14 秋の茶会

師事している先生が習われているK業躰先生のお茶会が梅窓院で行われました。

生徒さん4人をお連れして出かけました。業躰先生のお茶会ということで皆さんちょっと緊張気味。

生徒さん4人をお連れして出かけました。業躰先生のお茶会ということで皆さんちょっと緊張気味。

まず梅窓院の奥様が席主の薄茶席に入りました。大宗匠の《霜到青苔白》の軸、ちょうど今の季節にぴったりです。お釜は大宗匠お好みの《雲鶴釜》、こしき口に15本の筋が入っています。十五世の大宗匠ならではの意匠。炉縁は華やかな楽器の蒔絵でした。

お濃茶席は待合でお菓子をいただきます。鶴屋八幡のいかにも作り立てという感じの柔らかい触感、菊をイメージした練りきり。お席はK業躰先生が古希でいらっしゃるとの事でおめでたい取り合わせ。軸は「秋の日に亀を詠める和歌」、うさぎ年でいらっしゃるようで、香合は赤楽のふっくらとした兎の形です。炉縁はK先生がデザインされた《波涛》模様で、しぶきには螺鈿が嵌め込まれていました。茶入は石川県の吸坂焼で銘が「一筋」・・・素敵な銘です。茶碗は呉器で替えは不見斎の瀬戸黒、茶杓は四代仙叟で銘は「麟跡」(りんし)難しい銘です。

この席では私の先生が正客をされました。先生はこの日が88歳のお誕生日でもあり、私もその席に同席できたこととても嬉しい事でした。またHPでリンクをはらせて頂いている木鶏庵様も同席で、印象深い茶席となりました。

立礼席はK業躰先生がもたれました。軸は在原業平の和歌、正客様がすらすらと読み上げられました・・後でお聞きすると書の先生でした。花入れがモダンな変わった形でしたが、なんと仁清写し。水指はいがぐりの絵の清水焼、薄器は《苫屋》、茶杓は淡々斎で銘は《渋柿》、建水が盃洗で外側は陶器で内側が錫という珍しいものでした。

立礼席はK業躰先生がもたれました。軸は在原業平の和歌、正客様がすらすらと読み上げられました・・後でお聞きすると書の先生でした。花入れがモダンな変わった形でしたが、なんと仁清写し。水指はいがぐりの絵の清水焼、薄器は《苫屋》、茶杓は淡々斎で銘は《渋柿》、建水が盃洗で外側は陶器で内側が錫という珍しいものでした。

お茶会ではお道具にばかり目をとられがちですが、今回、お濃茶のお点前がすばらしくまるで教科書のような手つき、所作でした。落ち着いたベテランの方でしたが、「きれいなお点前だから良く見てね」と生徒さんに席中 耳打ちしたほどでした。さすが、業躰先生お仕込みのお点前と感心しました。

秋の穏やかな日よりのお茶会、とても楽しい非日常のひとときでした。

![]()

2009.10.15 少ない薄茶の点前

茶道の点前には濃茶点前と薄茶点前があります。

しかし、圧倒的に濃茶の点前が多いと思います。四ヶ伝以上・伝物はすべて濃茶点前。もっとも昔は「お茶をどうぞ」といわれれば濃茶のことであったので仕方がないかもしれません。

小習でも薄茶の点前は貴人・貴人清次・茶碗荘・茶杓荘・茶筅荘・入子点でしょうか。この中でも貴人・貴人清次・荘物は原則濃茶で、”稽古として薄茶でも出来る”ということではないでしょうか。

茶箱は薄茶です。台子・長板は薄茶も出来ます。洗い茶巾や、流し点も薄茶でしますが、これは薄茶平点前の延長のようなものです。もちろん棚で変化をつけたり、道具の取り合わせを楽しんだりはできます。

茶会等では薄茶席が人気があります。茶道をされていない方にとっては、濃茶を飲み廻しで頂くのにためらいがあると思いますし、点前に時間がかかるのも足がしびれて敬遠されがちです。多分お家元も現在では外国の賓客や皇族の方をおもてなしするのは薄茶だと思います。

気楽に家でお客様をもてなす場合も薄茶、和風会席料理の後で出るのも薄茶・・・茶道をされていない方には《薄茶が茶道の本筋》と思われている方も多いのでは?と思います。

これだけニーズのある薄茶ですか、道具の取り合わせなどの変化だけでなく、もっと薄茶ならではの点前があれば・・と思います。当代お家元に新しい薄茶点前をいろいろ考えていただきたいと切に願います。

![]()

2009.09.19 稽古の工夫

通常の稽古はややもするとマンネリになってしまいがちです。そこで久し振りに風炉で逆勝手の稽古をしました。

お点前する方の右側にお客様が並ぶ茶室を本勝手の席と言い、お客様が左側に並ぶ茶室を逆勝手と言います。わざわざ逆勝手にお茶室を造ることは滅多にないと思いますが、昔のお茶室では炉の切り方で逆勝手となるものがあります。

この逆勝手の稽古は脳トレーニングには最適です。足の運び、ふくさを付ける位置、建水に水を空ける手、水指の蓋の開閉の手、茶入・薄器の蓋の置く位置などいつもと違います。

身体で覚えていた所作が逆なので始めは戸惑いますが、若い方はすぐ脳と手足が連動して 点前後半のほうではちゃんと出来るようになりました。皆さん「ウワー大変」と言いながらも「刺激があって楽しかった」と言われました。

ちなみに、前に友人のお茶会で逆勝手の席がありました。その席は広間だったのですが、わざわざ風炉の置く位置を逆勝手に置いてあったのです。客として入った私はちょっと驚き、戸惑いましたが、普段とは違う楽しみを味わい、席主の思い切った趣向に感心したことがありました。こういうsurpriseは楽しいものです。

又、別の日の稽古では、貴人清次付花月をしました。平花月が皆さん大体巧く出来るようになったので、炭付花月、濃茶付花月をしてきて、この日は貴人清次付花月を時節柄 回し飲みの濃茶は避けて薄茶でしました。

この花月は予め飲む方が決まっていて、点てるお茶碗が決まります。貴人清次の点前がちゃんと分かっていないとできないもの。花月は札によっていろいろなケースになり、臨機応変に対処しなければなりません。

このように、小習、四ヶ伝など通常の稽古の合間合間に、目先の変わった稽古も入れて、楽しく幅広く稽古できるよう、お教えする側もいろいろと工夫が大切と思います。

![]()

2009.08.26 茶箱の稽古と金平糖

|

|

|

|

8月は茶箱の点前を稽古していました。初心者は卯の花、和敬点を、後の方は雪月花と色紙点の稽古を。

使っている御所籠は祖母からの譲り物。茶箱は私が結婚をする時に祖母が祝いとして京都で買ってきてくれたものです。当初は押入れの隅に入れっぱなしであったのですが、20年ほど前に家で茶道教室を開くようになってからは毎年大活躍をしています。七宝つながりの雪月花模様で、仕服は獅咬文です。茶箱が大活躍をしているところを残念ながら祖母には見せられませんでしたが、今あの世できっと見守ってくれていると思います。

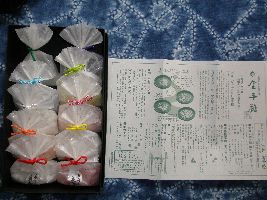

今日の稽古では たまたま京都に住む主人の知人の方から頂いた、金平糖を振り出しに入れました。

この金平糖、日本でただ1軒の金平糖専門店「緑寿庵清水」のものです。金平糖はポルトガルから1549年にもたらされましたが、製造法は一切秘密であったそうです。試行錯誤でまず長崎で作られるようになり、以後京都・江戸と広まりました。秘伝手造りで作っているこのお店の金平糖は、現在ではいろいろな味の金平糖が作られています。ミカン味、バナナ味、リンゴ味、桃味等のフルーツ味、又バニラ味、サイダー味やチョコレート味、梅酒味などもあります。大きさもちょうど振り出しに入るサイズなのです。

振り出しに入れるお菓子には金平糖の他、麦チョコや干しぶどうなど使ったことがあります。金平糖はあめの一種で、すぐ口の中で溶けるものではありませんが、味が珍しかったので皆さんに好評でした。

![]()

new2009.08.26 茶道教室の新型インフルエンザ対策

|

|

まだ8月というのに、新型インフルエンザが流行しています。

甲子園の球児、プロ野球の選手など、一番元気な人が罹っています。日本でも死者が数人でました。

夏休みもそろそろ終わり、学校が始まる時期ですが、はやくも始業式が休校になっている学校があるそうです。小児が罹るとインフルエンザ脳症になることもあるとあって小学校も手洗い・うがいの指導を徹底しはじめています。

私も買い物から帰ったときは必ず手洗い・うがいを実行しています。薬屋さんには新型インフルエンザ対策用のものが目立つ入口のところに山積みになっています。私も50枚入りマスクを一人2箱までと書かれていましたが1箱買いました。普段から食事や睡眠に気をつけ、体力をつけて仮に罹ったとしてもひどくならない事を祈るだけです。

わが家の茶道教室も、玄関にアルコール消毒液を、水屋には殺菌石鹸ミューズを置きました。

この季節から流行り始めているのですから、寒い冬になったらどんな状況になるのかとても心配です。

アメリカでは、手を石鹸で洗う時に、♪Happy Birthday To You ♪を2回歌うよう指導しているそうです。

老若男女、世界中の人が知っているこの歌。

これを歌う間、しっかり手を洗うという指導、素敵ですね。アメリカはこういうところがうまい!!

![]()

2009.07.15 一二三之式

|

|

|

|

先回の研究会の項目に「一二三之式」がありました。これは亭主の点前に客が批評をする式です。

普段の稽古ではしたことがありませんでしたが、今日行いました。

十種香札は茶色のラシャ紙を買ってきて折り紙の箱を作る要領で箱を作り、札は厚紙で作ったそれらしいもので代用しました。

予め亭主役を決めておき、客は4人。お客のほうはただ亭主の点前を注視して批評すればよいのです。

亭主役の方は普段よりはるかに緊張して、思いがけないミスも・・。私も客の一人なので口を出すわけにも行かず静かに見守ります。

戸惑いながらも自力で最後までお点前をされました。結果は《月3》から《1》まで随分とばらけました。これは点をつける方のそれぞれの技量にもよるのでしょうか。

この式では、亭主は普段より厳しい客の目にさらされつつ平常心で点前をすることの難しさを痛感し、客は自分が点前をしている気持ちで細かいところまで亭主の所作を見るという勉強でした。

たかが濃茶平点前、されど濃茶平点前です。終わってからどこがどうであったか等亭主・客で話し合いました。これからも時々亭主役・客役をかえて練習しようと思いました。

ご指導をしている私にとっては、亭主の方の点前ぶりを私の指導力が試されている感じで謙虚に受け止めました。

![]()

2009.07.12 風炉の灰型

風炉の灰型にはいつも苦労していることは前にもこの欄で書きました。

灰型を整えるための灰匙も 一応何種類か揃えているのですが、使いこなしていません。二文字に押し切ったラインがスカットいきません。そして火を入れる底の部分が滑らかにいかず、ペタペタと押し付けてしまうため鱗模様になってしまいます。

灰は押してはだめで、引きなでるようにして、右手左手を両方使ってすると習いましたが、とても難しいです。器用不器用さが出るのでしょう。

山藤宗山氏著《風炉の灰型》によると、茶道具はお金を出せば揃えられ、立派なものを並べられますが、風炉の灰については金銭に関係なく心で御馳走するもの。昔から茶人は灰をとても大切に手入れをして、非常時には真っ先に灰を抱えて避難するとも言われています。また点前よりも何よりも修道の巧拙が出るのも灰型・・と書かれています。

こういうことを読むともう少し上達しなくてはと思いますが、あまり時間をかけても《生きた灰型》にはならないのでは・・・と私なりに結構大胆に大まかにして「これでよし」としてしまっています。

灰型は利休が秀吉の小田原攻めにお供して行った時、由比ガ浜を通りかかったときにこの浜辺の景色を灰に写してみたらどうだろうかと思いついたと聞きます。また別の話では有馬に秀吉と入湯におもむいたときに付近の山型を見てその姿を灰型に写したとも。罪なことを・・。

暑くなるこの時期、藤灰をやや多めにまいて下手な灰型をカムフラージしていますが、たとえ下手でも灰型を整えて、型通りの炭をつげば黒・赤・白・灰色の清らかな小宇宙。やはり利休さんはすごいっ!

![]()