思いつくまま *2010.1-6 *

2010.06.30 研究会

裏千家では年に何回か研究会が開かれます。許状の種類によって研究会も3種類ありますが、いずれも東京では中野サンプラザという大きな会場で行われます。舞台は床の間がある茶室の設えになっていて、客席の方にに向いてお点前が披露されます。

家元の名代として業躰先生がいろいろとお点前等について注意・解説される公開レッスンです。いつもの稽古場とは違った勉強ができるので、私は生徒さんに是非この研究会に出られるまで、長く茶道を稽古してもらいたいのです。《行の行台子》まで許状がいただけると、《淡交会》に入会できこの研究会に出られるのです。

今年の春、あらたに3人の方が淡交会に入会されました。先日その方から研究会に初めて出席したと報告があり、いろいろと業躰先生から説明があって勉強になり、楽しかったといっておられました。

研究会に出て、業躰先生から直接にお話を聞くと、”裏千家に帰属している”ということを実感でき、家元にちょっと近づいた感があります。裏千家は大きな大きな団体なので家元は遥か遠くの存在。しかし、せっかく裏千家流を学んでいるものとしては少しでも家元を身近に感じたいのです。茶道に対する心持もきっと変わってくると思います。

《淡交会》に入ると、裏千家主催のいろいろな行事、茶会に出られる機会も出てきます。

生徒さんには今後も、そういう会に積極的に参加され、京都の今日庵を一度は訪れてほしいと願っています。

![]()

2010.06.12 初めての教室内茶会

今日教室内茶会をしました。梅雨の前のちょっと暑いくらいの晴天。時間厳守で集合。皆様からは、いつもの稽古とはまったく違う緊張感が伝わってきます。

10時ぴったりから濃茶席の席入りです。

亭主の落ち着いた点前で濃茶が練られます。その間お客は静かにお菓子をいただきます。東宮製の銘《ホタルブクロ》。なんともかわいく思わず笑みが出てしまう練り切り菓子。お客は6人なので、重ね茶碗風に2碗点てます。正客と半東の会話もスムース。お茶碗は初めて実際に使う了入の黒。お道具は使ってこそのもの・・・とは言え、扱いには細心の気を使います。会記は初めて見るスタイルの続き色紙に書かれ、字も達筆で個性的。

濃茶組は少人数で担当しましたが、皆がどの役もできるようにと、あらかじめ誰と決めないで、昨日 どの役を誰がするかを最終的に決めたそうです。そういう考えも若い方ならではの発想と私はいたく感心しました。正客もおとなしい会話で落ちついた濃茶席らしい席でした。

続いて薄茶席です。

軸も花も香合もすべて変えます。行雲棚を据え、お道具は濃茶とは打って変わって軽やかに華やかな取り合わせです。テーマは《水》。

お点前さんと半東さんは帛紗も水色です。お菓子は塩野製で銘は《アジサイ》。大変涼しげなお菓子です。私もお詰でお薄をいただきました。やや大服でしたが、暑い日でしたのでとても美味しくたっぷり頂きました。

正客と半東の会話も濃茶席とは違って軽やかに和やかに進みます。この席の会記は水色の台紙に水玉模様の入った紙に今風にPCで書かれていました。

同じ茶室で濃茶と薄茶をすることは道具の入れ替え等に結構時間がかかると思っていましたが、お点前や、お運びが大変スムースにいったため、2席終わって時計を見るとまだ12時前。

今日の感想やいろいろなことを和やかに話しながらお昼を頂きました。水曜クラスと土曜クラスの親睦も図れたと思います

今回の企画で私は道具の取り合わせだけ担当し、後のことには一切口を挟まず、皆様の自主性にお任せしました。若い方は茶道歴が浅くても 何か役をお願いすれば、仲間と協力して自主的にちゃんと出来てしまうということです。まさに《和》の心が実践できたのではと嬉しく思います。《賓主互換》を実地に経験し、お互いに温かい思いやりの気持ちを持って茶会が出来たこと 私はとても嬉しいです。

皆様の実行力・底力を目の当たりにし、とてもまぶしく頼もしく感じながら 私もそれに触発され、頑張らねばという力が涌いてきました。今日の教室内茶会は大成功に終わりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

||

![]()

new2010.06.08 教室内茶会の準備

初めての試みですが、水曜クラスと土曜クラスがそれぞれお互いにおもてなしをするという企画をたてました。

水曜クラスが濃茶席で土曜クラスをもてなし、土曜クラスが薄茶席で水曜クラスをもてなすという、教室内茶会です。

私は道具を提供するだけで、誰がどういう役をするかとか、お菓子や会記も生徒さんが相談して考えるというものです。もちろん会記の書き方などはお教えしましたが、どういうスタイルで書くかは自由で、お菓子にどういうものを選ぶかも若い方々の感性で選んでいただきます。

《お点前をする人》・《半東をする人》、《お運びをする人》、それに《他クラスの席での正客》等を誰がつとめるかも自主的に決めていただきます。

最初に皆様にこの企画をお話したときは、「うわー」「えー」と困ったような不安な声が聞かれましたが、いろいろ話していくうちに とても楽しそうな雰囲気になり、皆様の目がキラキラしてきました。

本番は今週の土曜日です。今日までに道具についていろいろと質問がメールで来たり、「茶席の会話」の本を買って勉強されている方など生徒さん同士で色々と相談準備されているようで、私はとても嬉しく思っています。

道具も濃茶・薄茶それぞれまったく変える予定なので 品目も多いですがすべて用意し終え、今日は灰型も整えました。この企画で私もすごく楽しみに思っているためか、今日の灰型はとても満足のいく仕上がりです。花も庭で探して、めぼしも付きました。茶会の後は皆様とお昼をいただいてクラス間の親睦を図ろうと思います。

new2010.05.30 芸術は人生の必要無駄

早朝のNHKTV「心の時代」という番組(5月30日)内で 彫刻家佐藤忠良が言っていた言葉です。 《芸術は人生の必要無駄》。

早朝のNHKTV「心の時代」という番組(5月30日)内で 彫刻家佐藤忠良が言っていた言葉です。 《芸術は人生の必要無駄》。

彫刻・絵画など無くても人間は生活できます。音楽も無くても生活はできます。そういう意味で芸術は無駄なものとも言えますが、あればそれによって勇気づけられたり、慰められたり、楽しい気持ちになったり、心が穏やかになったりします。本当にそういう無駄とも思えることが人間には必要なのだと思います。必要不可欠といわないで《必要無駄》と言ったところに 佐藤忠良の謙虚な気持ちが表れています。

豊かな恵まれた時代だから芸術があるというわけではありません。原始時代の洞穴の中の壁画や、縄文時代や弥生時代でも その時代の土器を見れば分かるようにいろいろと形・装飾・模様がアートで感心します。また、古代エジプトの赤絵黒絵の壷や、中国の古代青銅器などみても単なる生活品としてではなく芸術がプラスアルファされています。このように人間は大昔から「芸術の力」があって、それによって精神が癒されていたのだと思います。

茶道も総合芸術といわれるように ”芸術の端っこ”にあります。絵画や彫刻のような有形のものではありませんが、床に軸を掛け、花を入れ、釜・水指・茶碗・茶入・茶杓等道具を取り合わせて茶室空間を創る。芸術品をいろいろとバランスよく並べているとも感じます。茶室の雰囲気を創る「空間芸術」ということでは芸術。こうした芸術空間の中でお客様に一服のお茶を楽しんでいただくのが茶道。

茶道が無くても生活はできますが、有ることで心が和んだり、救われたり、元気が出たり、楽しい晴れやかな気持ちになったりして、精神が安まります。

無駄と思われることに無尽蔵な効力が・・・。《芸術は必要無駄》、よい言葉です。

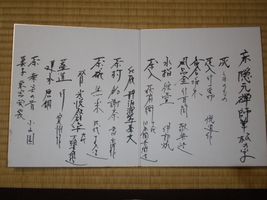

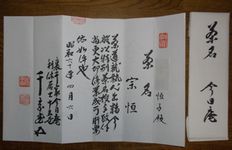

2010.4.15 茶名の重み

裏千家茶道では、ある程度年数を重ねて茶道に励み、お点前がすべてできるようになると、「茶名」が頂けます。

「茶名」は茶道をしている人にとっては大変魅力的なもので、それを目標に稽古に励むといっても過言ではありません。「茶名」は茶道をかなり深めたという《証し》にもなり、嬉しいものです。

「茶名」には「宗」がつき、「宗名(そうめい)」ともいい、ちなみに私は宗恒という「茶名」を頂いています。利休さんは宗易、一休さんは宗純、家元は宗室ですから、茶祖・高僧・家元等と同列の「宗名」を頂いているわけで、ちょっと恐縮?の感があります。

何故「宗」なのでしょうか?立花大亀著「利休に帰れ」のなかにその理由が書かれていました。

何故「宗」なのでしょうか?立花大亀著「利休に帰れ」のなかにその理由が書かれていました。

大徳寺では僧に号を与える時は、あるならわしがあったそうです。号をいただくことは大変名誉なことで、勲章のようなこと。

その号は頭文字に必ず「宗」「紹」「義」「妙」の四文字のうちの一つが付くようになっています。

「宗」は大徳寺開山大燈国師・宗峯妙超(しゅうほうみょうちょう)の「宗」。「紹」はその大燈国師の師である、大応国師・南甫紹明(なんぼみょうじょう)の「紹」。「義」は大徳寺1世大燈国師の弟子、徹翁義享(てつとうぎこう)の「義」。そして「妙」は大徳寺開山大燈国師・宗峯妙超の「妙」です。この中で一番多いのは「宗」、次に「紹」で、最後の「妙」は女性の場合に限られるそうです。

これら四文字は厳格には大徳寺に来て得度しないといただけないことになっているようです。代々の裏千家家元は必ず大徳寺に一時入門する形をとっておられ、茶と大徳寺の関係は深く、茶禅一味といわれる所以です。

こう考えると、「宗」の字を冠する「茶名」は大変重いものと思います。私達は何年か茶道を真面目に励んできたとはいえ、大徳寺で得度はしておりません。そこに何か申し訳ないような、後ろめたい不思議な気がします。あらためて25年前にいただいた茶名の許状を取り出してみると、添え状があり、「茶名」は芸名のようなものではなく「宗」の字の重みを十分体得されるよう書かれていました。

このような重い「茶名」を頂く方々は 今日庵を訪問したり、大徳寺へいって入門は無理としてもせいぜい坐禅の経験や 和尚さまのお話を聞いたりするくらいはすべきではないのかと思います。家元にもそういうプログラムを是非作っていただきたいとお願いしたい気持ちです。

わたしは大分前に国際茶道セミナーに参加し、そのプログラムで大徳寺で坐禅のまねごと?をしました。まねごとでもなかなか神妙な気持ちになり、和尚さまに警策棒で肩を叩かれた時は、身がひきしまり、これからも精進せねばというさわやかな気持ちになりました。そして今でも叩かれた時の感触を覚えています。

わたしたちは「茶名」の重みを時々は思い出してみる必要があります。

2010.4.01 白足袋

茶会に行く時は必ず白い替えの足袋を持参します。道中、履いてきた足袋は汚れているので、きれいなものに履き替えます。しかし近頃は足袋カバーという便利なものがあるので、足袋カバーを入口で脱ぐという方もいらっしゃいます。実は私も足袋カバー派。

洋服の場合は、白いソックスを履き茶室に入ります。

これは 行った先の茶室を汚さないようにという客側の配慮。亭主側はお客様の白い足袋が汚れないように、茶室の畳をきれいにしておきます。これが亭主側の配慮。

昔、義母は、カーテンも座布団カバーも枕カバー等すべて白い布で作っていました。「お義母様は何でも白がお好みなのですね」と言いましたら、「白は汚れがすぐ分かるから」とおっしゃり、「お医者さんや看護婦さんの白衣も、汚れがすぐ分かるから白なのでしょ」と涼しい顔で言われました。私はそういう発想がまるでなかったので「あーそうなんですか」と絶句。目から鱗だったのを覚えています。

もっとも白足袋はあらたまった服装の時や・慶弔事の際に履きます。僧侶、能楽師、歌舞伎役者なども白足袋です。神主さんの装束もウエディングドレスも白・・・白は《正式》・《清浄》の象徴なのですね。《正式》・《清浄》 と 《汚れが目立つ》は同じことということに目から鱗だったのです。

お茶室での白足袋も、汚れが目立つ色だからこそ白を使うのですね。お稽古では色物のソックスを履かれるかたもおられますが、正式なお茶会に招かれた時は真っ白なソックスを用意するのがよいです。茶室では長襦袢の真っ白な襟、そして真っ白な足袋、真っ白な茶巾・・・ですね。

2010.3.24 濃茶点前での総礼

主人と夕食をとっている時に、西洋のコース料理では最後に甘いものとコーヒーや紅茶が出て“最後の締め”となることなど話していました。

ヨーロッパ旅行をした時も必ず食事の後には たっぷり甘み(ドルチェ)がでました。いくら主料理でお腹いっぱいになっても 甘いものは別腹で、おいしく頂き、満腹感と満足感が。ある方から聞いた話ですが、甘いものを食べることは、胃袋に《もうこれで食事は終わりですよ》と知らせることで大事なものだとか・・・。そんな話を主人としていて、わたしはふとひらめきました。

茶道の懐石では、 最後に縁高で主菓子が出ます。これは西洋料理と同じ。しかし飲み物は出ません。甘いお菓子を頂けば口の中が甘くなって飲み物が欲しいところです。

しかし、お菓子を頂いたところで客はいったん席を出ます、というか出されます。亭主は床の軸を巻き上げ花に変え、濃茶の設えにします。客は《何か飲み物がほしい》と思いつつ、銅鑼が鳴るのを寄り付きで待ちます。

そして後座で待望の濃茶を頂きます。このときの濃茶のおいしいこと・・・。 これは亭主の作戦なのでは? 「空腹に勝る料理なし」 ならぬ 「甘くなった口に勝る濃茶なし」・・・・といったところでしょうか。 お茶事はお客様においしい濃茶を召し上がっていただくことが主目的。そのために床を飾ったり、道具を選んだり、懐石まで出すのです。懐石の後すぐ濃茶としないで ”中立ち”という時間を設けるところがポイント。そして後座で濃茶を頂く・・・ここまでが茶事なのではと気がつきました。

かれこれ10年以上前 研究会で 有名なS業躰先生が「薄茶点前では初めに入口で総礼がありますが、濃茶点前では入口での総礼はありませんね。何故だか分かりますか?」と問いかけられたことがあります。説明をしていただけるのかと耳をそばだてましたが、何もお答えにはなりませんでした。

以後 わたしはそれがのどに突き刺さった骨のようにずっと気になっていました。《多分茶事の流れからきているのだろう》とか《陰と陽のことからかしら》等いろいろ私なりに考えましたが《これ》という答えは見つからずじまいでした。そして師にも直接伺うことをためらっていました。

それが今日ひらめいたのです!私の推測(あくまでも推測)では“茶事は初座から後座の濃茶を頂くまでがコース”。 後炭や薄茶は“おまけ”。 つまり席は後座とあらたまっても、前の続きであるので、濃茶点前では入口ではあえて総礼をせずに行うのではないかということを。

茶事は初座で 亭主と客が初めて挨拶を交わすときの茶道口での総礼に始り、濃茶点前の拝見物を下げた時の総礼でひとまず終了ということなのではないかということです。薄茶点前は”おまけ”なので、茶事と切り離して考えるため 茶道口であらためて総礼があるのではないでしょうか。そういえば遠州流では小間で濃茶まで頂き、薄茶は鎖の間を通って広間に移動して頂くと、聞いたことがあります。

10年以上も悩んでいた問題が、思いがけない時に一つの答えがひらめき、《大発見!》とわたしは興奮。 正解ではないかもしれませんが、わたしなりに考えての結論、ひっかかっていた骨が取れてスッキリしました。しかし次にまた疑問が・・・。濃茶点前で柄杓を引いた時に総礼する意味は?「中断しましたが、あらためて茶事を続行いたします」との意味でしょうか。宿題がまた残りました。

正解をご存知の方には「エッ、そんなことも知らなかったの?」とか、「その推測違うわよ」と笑われそうな気もします。

長いこと茶道をしていても、わからないことは山ほどあります。独断、勝手な思い込みでも疑問を自力で”自分なりの答え”に辿りついた時の喜びは最高・・・・これには主人は理解しがたく「ふーん」と言っただけで、思考放棄されました。

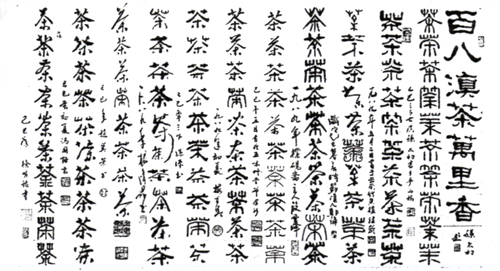

2010.3.20 百八茶

立春から108日で摘み取られる桃生茶は、百八茶と呼ばれ、人の年齢では百八歳を茶寿と言い、大変な縁起物です。

学士会会報平成22年1月号に「お茶を讃える」というタイトルで書かれた文が載っていました。御茶ノ水女子大名誉教授 山西 貞さんが書かれた文です。北大で茶の香りを研究されていた方です。

以下文を引用させていただきます。

“お茶は人間の作り出した最高の飲み物であるといわれています。《茶は養生の仙薬なり。延齢の妙術なり》と記したのは74歳の天寿を全うした栄西です。”から始まってアジア各地のお茶の話。

そして最後に”[茶]の字は++(草かんむり)で20、その下に八十八とかいて88・・・合わせて108となります。“の部分に私は興味が・・。そして上に記した写真が載っていました。現代の11人の中国の書家が「茶」の字を10個づつ(ひとりの方は8個)書かれた108型の「茶」の字。

茶寿が108歳であることと、桃生茶が立春から108日で摘み取られた茶であることは関連があるのですね。

お茶を讃える若山牧水の和歌も紹介されていました。

"あかつきのねざめ静けきこころもて すすり味はう茶に如かめやも"

2010.2.13 たすき掛け

稽古日に着物で水屋仕事をする時に、どうしても袂が邪魔になります。炭火をガスで熾すとき等は邪魔どころか危険も伴います。

割烹着を着ればよいのでしょうが、たすき掛けで代用することが多いです。

よく時代劇で たすきの紐を口にくわえてシャシャッと背中でバッテンのたすき掛けをするシーンを見ます。とてもカッコよい動作。一度やってみたくてトライするのですが巧くいきません。

今でも小学校の運動会、高校野球や大学野球など応援団は鉢巻して、たすきをすることありますね。鉢巻・たすきは「イザ出陣!」といった戦いモードに入る時のグッズ。

いつもは紐を輪にして八の字にねじて腕を通してかぶる方法でしていますが、カッコ良くたすきをしたいと、ネットで《たすき掛け》で検索すると、写真入でやりかたが出ていました。着物和服のたすき掛けの方法

ちょっとトライしてみましたが、腕がつりそう・・・。

たすき掛けをするとシャキッと、いかにも働いているといった感じに、動作もきびきび、かいがいしくなるような気がします。

たすき掛けをするとシャキッと、いかにも働いているといった感じに、動作もきびきび、かいがいしくなるような気がします。

ちなみに、わが家では台所のガスコンロを最近新式に変えました。ところがこのコンロ、安全装置がついていて炭の火熾しはできません。仕方なく卓上コンロで火を熾しています。IH式の電気コンロはダメと聞いていて普通のガスコンロなら大丈夫と思ったのに誤算?でした。

世の中何ごとも”安全信仰”で、思いがけず不便になることもありますね。

2010.2.04 四季草花紋

四季に使えるから便利かしらと思い買ったお茶碗があります。膳所陽炎園窯の《四季草花紋茶碗》。四季の花々が茶碗の周囲に華やかに描かれています。

季節の花のところを正面にすれば1年中使える・・・と思ったのですが、使えるようでどの季節も使いにくいのです。

例えば、冬に水仙を正面にしようとすると、すすきや藤がなんだか邪魔に感じ、冬のイメージが集中できないのです。

例えば、冬に水仙を正面にしようとすると、すすきや藤がなんだか邪魔に感じ、冬のイメージが集中できないのです。

見込みに藤の花が垂れて描かれているところから考えると、この茶碗の作者は春を中心に考えて描いたのかしら?と思います。菊も華やかに描かれてはいますが、菊を正面にしても見込みの藤に違和感が・・・。

それぞれの草花はとても丁寧に描かれていて、ちょっと見ると華やかで素敵なお茶碗なのです。ただ茶碗の周囲という面積の狭いところに ぎゅうぎゅうに季節の草花が描かれているので季節を大切にする茶道の道具としては使いにくい所があります。

しかし昔から雲錦という紋様がありますね。桜と紅葉が一緒に描かれていて春と秋の両方に使える便利な紋様。お盆や、棗などにこの紋様のものを見たことがあります。

着物や帯にも 春と秋に着られるように両方の季節の植物が描かれているものが結構あり、これらには目が慣れていて、特に違和感はありません。

季節感を大切にする茶道具ではやはりその季節ごとの紋様のもののほうが無難なのではと思いつつも、このお茶碗は華やかできれいなので花が一斉に咲く春に使おうと思います。

2010.1.20 おとなしい会話

先生と昨秋お茶会にご一緒したときに「あなたも席中で 《正客に》と言われたらどんどんなさいな」 と言われました。

気楽な友人のお茶会では何度か正客をしたことがありますが、あまり知っている方のいない大寄せ茶会ではかたくご遠慮申し上げていました。正客バトルになった時でも頑なに遠慮。

そのときに先生が 「正客はおとなしく会話をしたら良いのよ」 とおっしゃったのが印象に残りました。

”おとなしい会話”・・・・静かな口調で、しゃべり過ぎない会話、謙虚な態度・・・でしょうか。

確かに茶道では、茶事の時など 打ち水で準備が整っていることを知らせ 無言で挨拶をしたり、にじり口の戸をパタンと音で知らせたり、銅鑼で合図したりします。釜の煮え音、柄杓から発する水の音を大事にし、吸い切り音で感謝を、道具の取り合わせで茶会のテーマを語らせ、最後も無言で礼をして帰ります。

客と亭主が日常のように言葉でコミュニケーションをとることは少なく、音を楽しみながら、阿吽(あうん)の呼吸でお互いの気持ち・言葉を察し合い最低限の会話で済ませます。感想や感謝は後礼のお手紙で・・・この点非日常ですね。

ですから茶室では大声や、多すぎる会話は似合わないです。その場の雰囲気を壊さぬよう お尋ねする時もおとなしい会話でしたほうが良いのでしょうね。

茶席では会話の内容も政治、宗教、嫁姑・財産・噂話などはしてはならないということが言われていますから、正客に限らず参加者はおとなしい会話をしたほうが良さそうです。

翻って亭主側となった時の私の失敗談。

50代の頃 初めて席主として茶会をしたとき、その席のお正客が一言も発せられません。私は聞かれもしないのに でしゃばっていろいろ道具について説明するのは謙虚でなく良くないと思い、とうとうその席は静かに終ってしまいました。同席されたお客様はさぞ物足りなく感じられたことと思います。

後で先生にこのことをお話しすると、「そういう時には《会記がありますが・・・》と言って持ち出すことよ」と。本当に気がきかなかったと恥かしく、後で悔やむ事しきり。若い時?には今考えると穴にも入りたいくらいの失敗が沢山あります。

![]()

new2010.1.8 茶室

家元が淡交タイムス1月号で次のように書かれています。

家元が淡交タイムス1月号で次のように書かれています。

《今日庵には、稽古等のために来庵される社中方のほかにもさまざまなお客さまがお越しになります。昨年11月には、NHK交響楽団首席客演指揮者のアンドレ・プレヴィンさんが来庵されました。その日、京都はあいにくの雨模様。いろいろなお話しをさせていただきながら一碗を差し上げた後、プレヴィンさんから「今日庵を見たい」とのリクエストがあり、ご案内しました。薄暗く、風に騒ぐ木立ちのざわめきや篠突く雨が屋根を打つ音の聴こえる今日庵。プレヴィンさんは、わずか二畳に満たないその茶室の中に長いこと佇まれ、小さな花入の椿をじっとご覧になっていました。そして、ふと、「ここにはハーモニーがある」と仰ったのです。障子越しの微かな外光、こけら葺きの屋根を打つ雨音、身をすくめたような椿。それらの全てがひとつのハーモニー、すなわち“和”の調べを奏でていると感じられたのでしょう。》

私は今日庵に入ったことはありませんが、家元の素晴らしい文を読んでその状景がありありと浮かび上がりました。

確かに茶室は特別な空間です。

西洋の部屋は広く、天井からはシャンデリアが、壁には沢山の絵画、家具が置かれ、床には柄のあるじゅうたん、壁紙にも模様があったりします。窓や扉にはガラスがはめられ、カーテンも色彩豊か。装飾品で華美に飾っています。そして大体カチッと四角で直線的。

一方、茶室は何にも置かれていない薄暗く、狭い地味な空間です。あかりは障子や格子越しの柔らかい自然光。竹や木を使った傾斜をつけた天井、太鼓張りの襖、土でぬりこめられた壁、イグサの畳、自然の木肌を出した床柱、曲がった木を利用した中柱、障子、格子窓などすべて自然の素材で作られています。材料は素材そのものでありながら すべてに丁寧な匠の技が光っています。何も置かないぶん、部屋の建築本体に手をかけ技を結集しています。そういうところが人を魅了し、心が和む空間になっているのではないでしょうか。 アンドレ・プレヴィンさんも今日庵で心が和み、長く佇んでいらしたのでしょう。「ハーモニーがある」とは自然とのハーモニーがあるということなのでしょうか。さすが芸術家、豊かな感性をお持ちです。

アンドレ・プレヴィンさんも今日庵で心が和み、長く佇んでいらしたのでしょう。「ハーモニーがある」とは自然とのハーモニーがあるということなのでしょうか。さすが芸術家、豊かな感性をお持ちです。

いまや、都会はコンクリートジャングルと化し、私たちの住む家は西洋化し畳の部屋は減り、家具や電気製品等、過剰なものが所狭しと置かれています。

ですから現代では日本人にとっても、地味で簡素な茶室はホッと心落ち着く癒しの空間だと思います。そのような場所でのお抹茶はやはり最高のおもてなしですね。

2010.1.7 謹賀新年

年が明けて7日。門松も取れ平常にもどり、2010年が本格的に始まりました。

茶道教室を始めてかれこれ20年以上経ちました。その間、初釜は必ず大事な行事としておこなってきました。

ところが今年はやむなくしません。というより出来ません。

主人が昨年秋から体調を崩し、現在 家で養生しています。

わが家の構造は2階が寝室になっています。ところが、体調の悪い主人はまだ階段を上ることが出来ずにいます。そこで、茶室として使っていた1階の8帖間を寝室にしているのです。

そのうちに階段もゆっくりと上れるようになると思いますが、その日を待ち望んで私は、今主人の介護に専念・・・・茶道教室は一月の稽古を休ませていただいています。

稽古のほか 一切の予定を入れずカレンダーは真っ白。まるまる自由に。自由といっても不自由?何にも予定がないと気が楽で、余裕を持って気分良く介護が出来そう???