思いつくまま *2010.7-12*

new2010.12.18 皆勤賞

今日で今年の稽古は終了しました。毎年最後の稽古日には 点前稽古の後、早めの年越しそばをお出しして稽古納めをしています。今年も無事に稽古が終了できホッとしています。

水曜クラスは月3回、土曜クラスは月2回の稽古です。ですから私にとっては月5回の稽古日X12ヶ月で、60回の稽古ということになります。

稽古のたびに、生徒さんにその日に何の稽古をしたか《稽古日誌》に書いてもらっています。又その日の軸は何を掛けたか、花は何を、花入れはどれを使ったか、またお菓子も銘と製を記録しています。2005年から始めてただ今4冊目。生徒さんのお点前稽古状況が把握でき、それを元に次に何の稽古をするかの目安にしています。

この日誌をこの一年で振り返ってみましたら、各クラスで皆勤の方が1名ずついらっしゃいました。思いがけない喜びに、今年初めて《皆勤賞》をお出しすることにしました。賞品は来年の干支とお勅題にちなんだ小帛紗です。

この日誌をこの一年で振り返ってみましたら、各クラスで皆勤の方が1名ずついらっしゃいました。思いがけない喜びに、今年初めて《皆勤賞》をお出しすることにしました。賞品は来年の干支とお勅題にちなんだ小帛紗です。

たかがお稽古事・・・されどお稽古事です。

いろいろな事情や体調等はありますが、とにかく1年皆勤されたことは尊いことと思います。

![]()

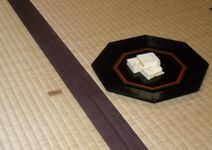

2010.11.15 信楽焼の茶入

信楽焼は 唐三彩を思い浮かべる《うす茶》《緑》《白》の色のハーモニー。素地が荒いため《ざらざら感》があり重量感のある、わびさびの趣のある素朴な陶器といったイメージです。

茶道具ではこの信楽焼、あまり使われないのではと思います。我が家では旅枕の花瓶があるだけです。

今回、信楽焼の茶入をその色合いとどっしり感、口が広く使い易そうなことにひかれ購入し、開炉に初使いしました。朝倉間道の仕服が付いています。

お点前のとき、茶入の胴を回しながら帛紗で清める動作があります。その時にやはり微かにざらざらと音が・・・。瀬戸焼きのもののようには滑らかには回せません。しかし、これも音を楽しめばと・・・。

口が大きいのでお茶を掬い出すのはらくです。

しかし、一つ大きな問題がありました。それは稽古が終わった後、中のお茶を出そうとした時です。内側もざらざらしているのでお茶がきれいに拭き取れないのです。瀬戸の茶入ですと、ティッシュで簡単に拭き取れました。しかたないので水で洗いましたが、だめです。指でこすっても取れません。そこで竹串にわたを巻いて作った綿棒でこすりましたらようやく取れました。

しかし、一つ大きな問題がありました。それは稽古が終わった後、中のお茶を出そうとした時です。内側もざらざらしているのでお茶がきれいに拭き取れないのです。瀬戸の茶入ですと、ティッシュで簡単に拭き取れました。しかたないので水で洗いましたが、だめです。指でこすっても取れません。そこで竹串にわたを巻いて作った綿棒でこすりましたらようやく取れました。

信楽焼は花入や水指では見かけますが、茶碗や、茶入にはあまり使われない理由が使ってみて初めて分かりました。

![]()

2010.10.21 三友之式

|

|

|

|

|

|

七事式に準ずるもので、円能斎が好まれた「三友之式」を稽古しました。

この場合三友は《花》《香》《茶》の三つを指します。まず全員で花寄せをして、香を聞き、薄茶を花月で頂くと言うもので、お菓子も席中で頂きます。

準備としては花入れを5個用意し、床に置きます。香盆と干菓子器それに棚には水指と棗を飾っておきます。

花は庭にあるものはホトトギスと水引、紫式部だけ。後、コスモス、吾亦紅、小菊、リンドウ、ススキは花屋さんで調達しました。

お菓子は、生徒さんが持ってきてくださった福岡の石村蔦盛堂製《那の香》、卵のふわふわ生地にピールオレンジが入った甘さも食感も上品な干菓子。生徒の方々がご旅行するたびに各地の銘果を下さるのでいろいろと楽しめ幸せです。

茶花を入れるのは皆さん慣れていないので、花づもりに迷われます。しかしそれぞれの好みで上手に入れられました。花入れがいくつかあるときはまず正客は中心の花入れから、そして次客以下はその脇の花入れに順に入れていくようです。

お菓子がある花月ですので、お点前さんが茶巾を取ったときに折据をまわし、お薄が点つ前に札を開け《月》の人が予めお菓子を頂きます。後は普通の花月のように終わります。

皆さんの感想は、「楽しかった」でした。楽しく稽古することも大切です。

平花月を何回かしているので、皆さんの動きも徐々によくなってきています。このような式ができる人数が揃っていることも私にとっては幸せなことです。

![]()

2010.10.17 名残のお茶会へ

名残のこの時期、お茶会シーズンです。都心にある大橋茶寮で友人がお茶会をするとのご案内を頂き行ってきました。めったに足を踏み入れられない由緒ある場所、朝早く家を出て早めに着きました。受付には大橋宗乃様がお座りになっていらっしゃり、記帳。

名残のこの時期、お茶会シーズンです。都心にある大橋茶寮で友人がお茶会をするとのご案内を頂き行ってきました。めったに足を踏み入れられない由緒ある場所、朝早く家を出て早めに着きました。受付には大橋宗乃様がお座りになっていらっしゃり、記帳。

中庭をぐるりと囲むようにお茶室があります。よく手入れされ、水の打ってある飛び石を通って寄り付きに。抱一の扇面のお軸が掛かり、床には本席のお道具の箱書きが並んでいます。そこに袴を着けた可愛い男の子が縁高を持ってみえました。小学校1年生の席主のお孫さんです。

お辞儀も立ち居振る舞いもすでに小さなお茶人さん、席主の友人は娘さん、お孫さんとしっかり跡継ぎのラインを作られているのです。

本席は如庵の写しのお部屋。お軸は何と宗旦の和歌。時代を感じさせるいい色の竹の花入れには浜菊と真っ赤な照葉。香合は耳かき布袋。それに目を引いたのが板風炉。突き上げ窓が開いていて自然光が床の間を明るくしています。大橋様ゆかりの「葵の昔」のお濃茶をおいしく頂きました。

薄茶席は大板を使った中置のしつらえです。宗達・光広の六歌仙のお軸、それに乾山のお茶碗や古瀬戸など素晴らしいお茶碗がどんどん出てきました。

今日は美術館級の素晴らしいお道具を拝見でき、おいしいお濃茶・お薄それに季節感たっぷりの点心を頂きなんとも贅沢な時間をゆったりと過ごすことができました。

![]()

2010.10.06 点茶盤の稽古

明治4年 西洋化が始まった頃、京都博覧会を契機に11代玄々斎が「新しい時代に即した点前を」と 椅子で点前をする立礼点前を考案されました。その時に使われたのが《点茶盤》。

明治4年 西洋化が始まった頃、京都博覧会を契機に11代玄々斎が「新しい時代に即した点前を」と 椅子で点前をする立礼点前を考案されました。その時に使われたのが《点茶盤》。

その後、淡々斎が《御園棚》を、鵬雲斎が《知新棚》《春秋棚》《静和棚》を、そして当代お家元坐忘斎が《和親棚》を立礼の棚として考案されました。

今日、家にある机を見立てて?《点茶盤》として稽古をしました。この机、ちょうど下にも棚がある机で大きさ、高さもぴったりです。6曲の屏風も立てて、秋の山水画も楽しめるようにしました。

立礼では床の間も立って拝見をするので、花は掛け花入れのほうがよいです。《点茶盤》では長板の時のような荘り付けをします。ただし火箸は杓立てに入れたままです。

客用の喫架がなかったので、濃茶の時は席入りの前にお菓子を頂きました。薄茶では写真のように和風模様の折紙で作った小箱の中に秋の干菓子を2,3種類入れてめいめいで取っていただきました。小箱を開けて中の干菓子を見るのも楽しみな演出。

客用の喫架がなかったので、濃茶の時は席入りの前にお菓子を頂きました。薄茶では写真のように和風模様の折紙で作った小箱の中に秋の干菓子を2,3種類入れてめいめいで取っていただきました。小箱を開けて中の干菓子を見るのも楽しみな演出。

本当の《点茶盤》ではなかったのですが、《点茶盤》風のものでも一度稽古しておけば、全く稽古したことがないよりはましなのではと思います。

今日は、茶室がいつもとまったく違うしつらえになっているのを見て、生徒さんが驚かれていました。時々はガラッと雰囲気を変えて稽古するのも刺激があってよいと思います。

![]()

2010.10.01 大宗匠の「茶の湯が導く平和」テレビインタビューより

昨夜NHKハイビジョン《プレミアム8》で、裏千家大宗匠玄室が出ていらっしゃいました。

渡辺あゆみアナウンサーが今日庵を訪れてインタビューするという番組です。

昨夜NHKハイビジョン《プレミアム8》で、裏千家大宗匠玄室が出ていらっしゃいました。

渡辺あゆみアナウンサーが今日庵を訪れてインタビューするという番組です。

渡辺アナは露地や兜門など歩きながら、「今までに歴史上有名な方々が通られたと思うとそこを歩くのが恐れ多い」といった感想を述べられ、利休さんが建てられた《今日庵》、宗旦が建てた《又隠》を大宗匠が案内、《又新》席で大宗匠直々のお点前でインタビューが始まりました。

床のお軸は玄々斎の「和敬清寂」、青磁の花入れには宗旦むくげが露をうって水々しいです。

「和敬清寂」という戦国時代の利休の哲学は400年を経た現代にも通じ、これは海外でも十分理解されるようで、たいした哲学です。

渡辺アナは一入の黒楽でふんわりと点てられたお薄を恐縮しながら頂いていました。

家元制度は一世一代が原則のところ、家元ではいろいろと行動・言動に制限があるので、家元在位45年で区切りをつけ、坐忘斎に家元を譲り大宗匠になられたとのこと。現在87歳でいらっしゃる大宗匠は日本の今を憂い、家元という立場を離れ自由にいろいろと発信したいことが山ほどあるようです。

茶道はややこしいお点前ばかりに気がいきますが、これは体で型を覚えていくうちに血(精神)が入って「かた・ち=形」になるということ。精神の大切さを述べられたと思います。

大宗匠は幼少時から将来の家元帝王学を学ばされ、中学では体も大きく硬派な青年に、大学時代に戦争で海軍航空隊に入団。入団の日には父淡々斎から利休自刃のときの刀を見せられたとのこと。これは後で考えると《無駄死にするなよ》という意味だったのではと述べられました。

航空隊では飛行機の突っ込みの訓練、夜間飛行など死ぬための訓練です。特攻兵士は命令のまま動くロボットのようなもの、仲間が実際に爆弾を積んだ飛行機に乗る前の日には、大宗匠がお茶を点てて見送ったそうです。その仲間の一人は「もし日本に帰れたら千くんの家でお茶を点ててもらいたいな」と言ったそうです。悲しい話に渡辺アナも涙が・・・私もジーンときました。

家元は最後の最後で終戦となり、退去命令が出て助かりました。しかし死ぬ覚悟であったのに、自分だけが生きて帰ってきたことのトラウマに悩まれます。帰国後、後藤瑞巌老師の「すべてを忘却せよ、それが生きた者の使命」と言われ、だんだんとふっきれて、家元になる覚悟を決め、1951年米国ニューヨークに旅立たれます。

そこで 敵国であったアメリカ人の気持ちのおおらかさ、フレンドリーさに驚き、伝統文化のないアメリカでは 伝統文化のある国からいろいろなことを学ぼうとする気持ちの強いことに感心されたそうです。当時ニューヨーク在住であった湯川秀樹博士や鈴木大拙師に助けられアメリカで茶を紹介することができました。その後、《一碗からピースフルネス》を提唱しつつ、「世界は国境などない・皆同じ人間である」いう観念で60カ国近くまわり、平和で穏やかな世界になるよう茶道文化で友好を広めておられます。お茶の力、文化の力はたいしたものです。

昔は親の子、子の親、生徒の先生、先生の生徒という「の」の関係が、現代は親と子、子と親、生徒と先生、先生と生徒という「と」の関係になってしまっていることを憂い、 大家族で貧しくても一家団欒のあった昔。無職の若者があふれ家庭のしつけもできていない現代を嘆かれます。

日本には茶道という素晴らしい伝統文化があるので、「お茶をいかがですか?」「お先に」と、お互いにお茶をすすめあい、譲り合いで穏やかな人間同士の付き合いをつくって、そこから平和をと提唱されています。国民総茶道を目指され、子供茶道、職場茶道、学校茶道等の普及に尽力されています。

最後に100年後のメッセージとして大宗匠は「日本人には昔から培われてきた文化の土台があるから、誇りを持ってほしい」と結ばれました。

1時間半ものインタビューを聞いて、87歳という大宗匠がお元気で、青年のようなきらきらとした眼差しでお話をされるのを伺い、私は裏千家を学んでいるものとしてとても頼もしく、誇りに感じました。そして《茶の力》をあらためて感じ、私も微力ながら《茶の力》を伝えていかねばという気持ちになりました。戦争という大変なことを潜り抜けられた方だからこその 説得力のある心にしみるお話でした。

![]()

2010.09.04 茶道文化検定

裏千家は2008年(平成20年)から「茶道文化検定」を始めました。

なんでも《検定時代》、とうとう茶道まで検定か・・・と当初は思ったものです。

茶道は《道・学・実》が大切といわれますが、稽古場ではどうしても《実》に偏ってしまいます。《学》のほうは疑問に感じたことや、興味を持ったことを自発的に本などで調べたり、または美術館や講演会に行くなど自らがしないとなかなか学べません。

《学》の部分を別にしなくても《実》のお点前をしっかり学び、楽しめばそれはそれでよいのですが、茶道はいろいろと勉強する材料が豊富です。歴史や道具について、茶道にかかわった人物、喫茶の習慣の始まり、禅宗とのかかわり、禅語等々・・・。《学》によって裏付けされれば自信が付きます。

そこで検定という手段で 茶道を学んでいる方々を啓発しようとこのシステムができたことと思います。

わが社中からも積極的に勉強され、受けられた方がいます。去年3級を合格され、今年は2級に挑戦されました。

やはり2級は難しかったそうです。教科書を見せていただきましたが、内容がぎっしりで 深いです。マークシート式とのことですが紛らわしい答えがあって、正解を選ぶのに苦心されたそうです。しかし挑戦するその気持ちが素晴らしいと私は感心しています。

その方は3級の合格証(カードの大きさ)を大事にお財布に入れていらっしゃいました。きっと2級の合格証も近々そのお財布に入ることでしょう。宝物ですね。

また、その方が今回受験されてびっくりされたことは、受験生が50代から70代の方が圧倒的に多く、 その方のような若い方が少数であったということでした。東京ではいくつかの大学の大教室を幾部屋も借りての試験。そこに50代から70代もの方々が集結して試験を受ける・・・・素晴らしい光景!私もうかうかしていられない気持ちになりました。

学生時代のような必死の受験勉強はもういやですが、いまや勉強することは楽しい年齢にきています。検定を受けて、自分の実力を試すということもスリリングです。1回で合格しなくても何回も挑戦すればよいというのも余裕があってよいです。

検定試験は商業主義なのでは・・と当初思っていた私は大いに反省しました。メリットが大のようです。

追記:2級を受けた方、見事合格されました。お若いのにすばらしいです!おめでとうございました。(2010/10/06)

![]()

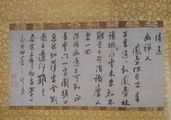

2010.08.03 一行物・心で読む禅語

茶室では《掛け物ほど第一の道具はなし》といわれています。

茶道では掛け物は単に床の装飾品でなく、茶会の趣向を暗示するという大切な役目を負っています。その掛け物の中でも《墨蹟》が第一とされています。

中国から台子のお茶が伝わった当初、つまり室町時代の東山書院飾りでは床に中国の山水等の絵画が掛けられていました。茶祖村田珠光が一休宗純に参禅して以来 茶道に禅の精神が入り、中国の茶礼から日本の茶道が徐々に確立されていきます。それにしたがって床に掛ける掛け物も、中国絵画から禅の精神を内包した墨蹟が掛けられることが多くなっていきます。

墨蹟も初期の桃山時代には中国の禅僧が揮毫されたものが中心でありました。しかし江戸時代になると徐々に大徳寺派の日本人の禅僧が書かれた禅語一行物の墨蹟が増えていきます。中国禅僧の墨蹟が一般には手が届かなくなったという事情もあるのでしょう。

禅語一行物は今までの中国禅僧の書かれた字数の多いものよりは読み解きやすくなりました。禅語一行物の文言は中国の故事・公案(師との問答)・臨済録・漢詩などから出典されたもののさわり?の一部を切り取って書かれています。7文字ほどの中に季節感、 精神性をコンパクトに入れた文言で、茶会の趣向を暗示しやすくなったのです。

精神性をコンパクトに入れた文言で、茶会の趣向を暗示しやすくなったのです。

掛け軸の拝見はそれを揮毫した禅僧の全人格が結晶されたものとしてあがめる気持ちで行います。またその文言の心を敬う気持ちが大切とされます。書法や筆致の芸術性、巧拙は論外。筆者の気魄と風格に触れて心を洗うことが大切のようです。

字数が減ったといっても読み解きにくいものは、頭で読むのではなく心で読めばよいのではないでしょうか。

ついでに、最近は家元の書かれたものが茶会で多く見られます。家元の書かれた掛け物を使うようになったのはいつごろからでしょうか?玄々斎以降なのではないかしらと私なりに推測しています。

![]()

2010.07.27 おもてなし文化

昨日のNHK「クローズアップ現代」では、“おもてなしで世界を狙え“という話題をしていました。

茶道の《おもてなし精神》をビジネスに生かすと言うことで、企業が海外進出する時の戦略武器として 《おもてなし精神》を使おうと言うことでした。

和倉温泉の加賀屋が台湾に進出する例、化粧品会社が中国に進出する例、宅急便が中国に進出する例などが取り上げられていました。

今までは経済効率を上げるため合理性・自動化・マニュアル化・画一化を念頭においてきたことも、今ではそれでは不十分で、《心》を追求した戦略でないと日本企業としては太刀打ちできないのではとのことです。つまり「物」から「心」への転換で、商品が良いからといって売れる時代は終わり、そこにマニュアルを超えた《心》がプラスアルファされることが企業として生き残っていく戦略というわけです。

おもてなし精神・・・茶道で言えば亭主と客が互いに思いやり、一期一会の気持ちで茶事をする。この場合亭主と客は同等でお互いの立場を尊重し、凛としたおもてなしをする。

化粧品会社の例では店員はただ肌に悩んでいる人に商品を売るのではなく、たとえ客が買わなかったとしても客の悩みをじっくり聞いてアドバイスする。

宅急便の例ではスイカを送りたい農家がいるのですが、スイカは割れやすく、箱に入れるだけでは運んでいるうちにひびが入ってしまいます。そこで《できません》と断るのでなく、客の送りたいと言う気持ちを大切にしてどうしたらひびが入らずに送ることができるかいろいろ客と考えてよい方法を見つける・・・・といった具合です。

「もったいない」が「MOTTAINAI」と国際語になったように《おもてなし》という言葉が「OMOTENASI」となる日が来るかもしれません。しかし番組では最後に日本人自身がこの《おもてなし精神》を今や忘れてしまっているのではと危惧し、再認識・再検証する必要があるのではと結んでいました。

確かに人間は感情の動物。コミュニケーション、気配り、思いやる心、相手の立場を考えるという気持ちは商売でなくても大切ですね。

![]()

2010.07.07 干菓子「モネ」

今日は七夕なので、七夕の趣向で稽古をしました。私が和漢朗詠集の《七夕》を臨節した色紙を掛け、茶碗は「かささぎ」、棗は亀蔵棗。茶杓の銘はお点前さんが付けた《願い》。水指は竹模様。

そして今日の干菓子は、生徒さんが下さった「モネ」という銘のもの。最近印象派の絵画展があちこちで催されているのにあやかって?作られた睡蓮の形をした干菓子。製は京都《鍵銭良房》。和三盆のおいしいお菓子。デザインはスエーデンの建築家によるものだそうです。

この「モネ」を黒の四方盆に載せるようにしたのですが、お点前をする方のその干菓子の載せ方を見て私はハッとしました。右手前にかたまるように置かれ、いかにも池の隅に睡蓮が咲いているように感じたからです。やはり若い方は若い方なりの素晴らしい発想・センスがあるのですね。

茶道を長くしていている私では想像もつかない並べ方、ほかの生徒さんもこの盛り付け方には大変賞賛の声が上がりました。

叉別のこと。着付けを習い、きれいに着物で稽古にいらっしゃる方からも今日、私が考えもつかなかったことを教えていただきました。それは帯揚げの結び方です。帯揚げによっては長いものがあります。その方は蝶結びをしているとのこと。「えっ!」私はここでも驚かされました。

《我以外皆我師》・・・確か吉川英二の言葉だったと思いますが・・・それを実感した日でした。

>