�v�����܂� ��2011.1-6��

2011.06.16�@�F���̖���

�@

�@��l�����s�Ɏd���ŏo�������܁A�F���̕����@�܂ő��������A�O��̖P���������w���Ă��܂����B�F���͋��s�w����킸��15���ōs����߂��Ƃ̂��ƁB

�F���Ƃ��������A�����Ŗ��������y�Y�ɔ����Ă��Ă���܂����B�����̂���₵�́s���̐́t�B

��l�͖����̂���������̖��O�͑S��������Ȃ��Ƃ���A���܂��܁@�����̂���₵�ɗ���������̂ł��B

�����O�Ɍg�тŎ��ɓd�b�������Ă��܂����B�u�����̂���₵�Ƃ�������������ɗ��Ă��邯��ǁA���낢�날���Ăǂ̖������Ă悢���킩��Ȃ�����ǁv�ƁB�u�����̖��O�������āv�Ǝ��B�ō��i�͂Ȃ��30��6000�~�Ƃ��E�E�E�����̐́A�w�w�̐́A�����̐́E�E�E�E�m�×p�̖����Ȃ̂łقǂقǂ̏��Łs���̐́t�����肢���邱�Ƃɂ��܂����B

��яt�H�{�X�Ƃ����Β��L���Ȃ��l�߁B���Y�ւ��D�݂́s�����̐́t�A�s�c��́t�ȂǁE�E�����ł͂Ȃ��Ȃ��f�p�[�g�ł������Ă���Ƃ��낪���Ȃ��ł��B

�A���Ă��Ă������̖��������āu�����̂���₵�v�ƂЂ炪�Ȃŏ�����Ă���̂Łu������A���̏�тƈႤ�̂�����H�v�Ǝv���܂����B

��l�́u�C�̗��������y�Y�������ł���v�Ɠ��ӂ����B

�t���Ă����p���t���b�g��ǂނƁA����͏�яt�H�Ə����Ă���܂����B�F���̂�����ł͏�шꑰ�����t�Ƃ��ď��R�l�Ɍ��サ�Ă����Ƃ̂��ƁB�����́s��сt���Ђ炪�Ȃ́s�����̂���₵�t�����͓����������̂ł��B

���������Ώ��R�����A�R�����R���Ɗۋv���R��������܂��ˁB

�ǂ�Ȗ��킢�̂��Z�����A�����̂��y���݂ł��B����ɂ��܂��Ĕ��������s���ӂȎ�l���A�����@�̎Q���̂���������Ł@�X���̂�����Ƒ��k���Ȃ��炠�ꂱ�ꌩ�Ă�����i���z������A��������������ɁH�����������������܂��B

�NjL:�s���̐́t������7��13���Ɍm�ÂŎg���܂����B������܂ꂽ�����킭�u���܂��I�����ł����������Ⴄ�Ƃ͎v��Ȃ������v�ƁB�F������u�z���g�A�Ⴄ�v�ƁB������Ŗ��킢�܂������A���ɗD�����܂�₩�ŋ�݂��Ȃ��ƂĂ������������ł����B

![]()

2011.05.18�@�R������a��

�@10�N�قǑO�A�F�l��ɉp���l�̒����̐搶�����������Ắh�p��Ŋw�Ԓ��������h�ɐ��N�ʂ������Ƃ�����܂��B

�@10�N�قǑO�A�F�l��ɉp���l�̒����̐搶�����������Ắh�p��Ŋw�Ԓ��������h�ɐ��N�ʂ������Ƃ�����܂��B

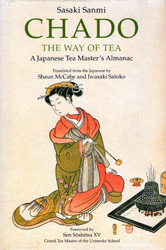

�V���[���E�}�b�N�P�C���搶�Ƃ��������A�uCHADO�@ The way of tea�v�Ƃ����{���o�ł��ꂽ���ł��B����͖�������ɏ����ꂽ���X�؎O�����̒����Ύ��L�̖{���p�ꂽ750�y�[�W���̎����̂悤�Ȗ{�ł��B

�}�b�N�P�C���搶�͗���ƂŏC�Ƃ���A�����i�@���j�������Ă���������A�{�Ƃ͑�w�̐搶������Ă��܂��B

���߂͊O���̕��ɓ��{�̓`�������̒������K���Ƃ������ƂɈ�a���������܂������A�}�b�N�P�C���搶�͒����݂̂Ȃ炸���{�̕����ɂ��đ�ϑ��w�̐[���搶�ł��B

�@ �m�Â̂�����@�}�b�N�P�C���搶���F����Ɂu�a�Ђɂ��傤�Ǘǂ����n�ł���v�Ƒf�G�ȐF�̌��n�̒[������������܂����B���̗��n�A���������ȗR���̂�����̂ł��B���L�̐����̒ʂ�ł��B

�m�Â̂�����@�}�b�N�P�C���搶���F����Ɂu�a�Ђɂ��傤�Ǘǂ����n�ł���v�Ƒf�G�ȐF�̌��n�̒[������������܂����B���̗��n�A���������ȗR���̂�����̂ł��B���L�̐����̒ʂ�ł��B

"C1968 a remnant of a length of cloth used to make a dress for Queen Elizabeth �U. The dress was worn at a daytime reception in Paris together with Charles de Gaulle."

���܂�ɂ��f���炵���R������z�Ȃ̂ŁA�a�Ђɂ���ɂ͎��̂��ٖD�̗͂ł͂�����Ɩ����H�Ɓ@�����Ƒ�ɔ��ɓ�����ςȂ��ɂȂ��Ă��܂����B

��������@���k����̂��ЂƂ肪�u����Ă݂܂��傤���v�ƌ����Ă����������̂ł��B�����@���Ɏg�����n��T���܂����B���傤�ǐ̌��̃X�[�c(����͎��������������ɍ���Ă���������̂ŁA�~�j�X�J�[�g�Ȃ̂ł��������Ȃ��Ȃ�����̂Ă��Ȃ��������ł��j������܂����̂ł�����g�����Ƃɂ��܂����B

��������@���k����̂��ЂƂ肪�u����Ă݂܂��傤���v�ƌ����Ă����������̂ł��B�����@���Ɏg�����n��T���܂����B���傤�ǐ̌��̃X�[�c(����͎��������������ɍ���Ă���������̂ŁA�~�j�X�J�[�g�Ȃ̂ł��������Ȃ��Ȃ�����̂Ă��Ȃ��������ł��j������܂����̂ł�����g�����Ƃɂ��܂����B

���̌m�Ó��Ɂu�ł��܂����v�Ǝ����ė��Ă����������̂����Ď��͑労���I

�������̕��ɘa�Ђ̌m�Â����Ă��������A���g�����܂����B

�u���[�ƒ��F�̉Ԗ͗l�̂������肵�����n�̘a�Ёc���̈̕�ɂȂ�܂����B

![]()

2011.05.14�@�����F

�@�y�j�N���X�̏����F�́u�O�F�̎��v�����܂����B

�@�t�ɂ��낢��炢�Ă����Ԃ���i�����Ă��܂��A�Ԃɋ�S���܂����B�A�W�T�C�i�ڂ݁j�ƁA��l�ÁA�V�}�A�V�A����ɃR�f�}���A�����тˁA���܂͂����I���̎����ł������Ƃ��������Ďg���A���ō炢�����̌Ӓ�������܂����B����ł����т����̂ŁA�J�L�c�o�^���Ԃ₳��Œ��B�B

�Ԑς肵�Ă����x�ɉԓ���ɓ���邱�ƁA���q�͒��S�̉ԓ��ꂩ�����A���q�E�O�q�͂��̍��E�̉ԓ�������Ɏg���E�E�E�Ƃ����ԓ���̖�������܂����B

�Ӓ������A���ԂƂ��ė������Ă����̂ɂ͂���ƈӊO�ł����B�Ԃ͌܂Z�����Ă��܂����@�F���������炩������܂��A�ԓ��ꂪ�����������̂ʼnԉf�肪�ǂ������̂�������܂���B���͉��ƌ����Ă��i�i�̂��鍂�M�ȉԁA���݊�������܂��B

�@���́A���߂ĂƂ������q��������܂����B���������̐����ł��������ׂ��܂����B���̕������A���̔������������܂����B���͉����ł����A����͍��肪�������肵�Ă��Ă悢�̂ł����@��t�Ɂh��Ɂh�����Ă��܂��̂���_�B��ɂ͂Ȃ��Ȃ������܂���B

�@���̌�͔���4�����Ԍ��œ_�Ă܂��B���Ԍ��ƈ���Ă��َq�����܂��̂ŁA�ܐ����܂킷�^�C�~���O�������Ȃ�܂��B

�u�Ԍ�100��O���v�ƌ�����悤�ɁA�Ԍ��͂��낢��ȃP�[�X���N����A���̎����̎��ňႢ�܂��B������m�Â����đ̌��l�𑝂₵�Ċo���Ă����̂ł��傤�B

�@�����ɕ��Ԍ������m�Â��Ă����̂ŁA�F�l�̓��������X�ɗǂ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B

���̂��ƁA�Z���t�Ԍ����m�Âł��A�F���X��ꂽ�悤�ł����ǂ������F���ł��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

2011.04.28�@���F�̌m���@

�@�F�̍Ō�̌m�Ó��ɁA���F�̌m�Â����܂����B���F�ƌ����Ă����ׂĂ����킯�ł͂Ȃ��A4�����t����ƌ��ؖ{����ł��B

�t����̒����Œ�������邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���܂����A�m�Â̈�Ƃ��ĘF�̎����ɂ悭�m�Â����܂��B���̌�����ς����F�曠���Ō��E������A����炵�������ɕς��܂��B

�t����̒����Œ�������邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���܂����A�m�Â̈�Ƃ��ĘF�̎����ɂ悭�m�Â����܂��B���̌�����ς����F�曠���Ō��E������A����炵�������ɕς��܂��B

�@�́@�L�Ԃŕ��F���킴�킴�t����̂��炦�ɒu���Ă���������ꂽ������������Ⴂ�܂����B���̒���̃T�v���C�Y����A���q�ł��鎄�����͂ƂĂ��y���݂܂������A��ۂɎc��܂����B

���ؖ{����̒����͌��\����܂��B

�@�{����͂��q������̉E�ɍ��钃���A�t����͂��q������̍��ɍ��钃���ł��B�����ŁA���鑫�̉^�т��Ⴂ�܂����A��т�����ʒu���Ⴂ�܂��B���̑�����̈ʒu��A���ۂ̈����ɂ��Ⴂ������A������Ƃ������̑̑��A���Ǝ�E�������܂��A������悢�̂ł����E�E�E�B�{����̓_�O�����ȕ��قnj˘f���܂����A�d�����t���̂���ɂȂ�Ɨ��@�����t�Ɋ���ď��ɂ���܂����B

���͖{����ł��܂����B���F���ڏo�F�Ȃǂ��낢��Ȓ��������邱�Ƃ�}�Ŏ����ĕ����܂����B�@

2011.04.27�@����̐\���@

�@����ƒ����ɂ́A�u����v���x������܂��B

������V�������_�O���m�Â���O�Ɂ@�h���̂��_�O���m�Â��邱�Ƃ������܂�"�Ƃ����u����v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���́u����v���x�A�������ƌ����x�Ő��藧���Ă�����̂ł���ȏセ�����������݂��ɂȂ�̂ł��B

�����́@����Ƃ����ɒʗp���Ă�������̎�ނɁA�ŋ߂ł͏����E�����E�㋉�E�u�t�E��C�u�t�E�������Ƃ����悤�ɁA�Љ�ʔO������킩�鎑�i���x�Ă͂߂�悤�ɂȂ�A�����₯�ɗ��������ɏ�������̂ɂȂ�܂����B

�@�V�������k��������ƁA����m�Â���n�߁A�����_�O���o����悤�ɂȂ鍠�ɓ���E���K��\�����܂��B���K��16�����ƍ��ڂ�������Ԃ̊�b�ł�����A�܂��F�ƕ��F�Ƃ̈Ⴂ��������2�N����3�N�͂�����܂��B

3�N�ڂ��炢����l�P�`�E�a�Ђ̋����\���A4�N�ڂ��炢�ɍs�V�s��q��\���B�����ŒW�������ɓ���ł��A������ɎQ���ł���悤�ɂȂ�܂��B���͐��k����ɂ����܂ł͎���Č�����łЂ낭�����Ă������������Ə���������Ă��܂��B��͂܂��܂��i�K������܂����A�ŏI�I�ɂ́s�����t�����������A�����Ē����̐搶�ɂȂ낤�Ǝv������͂���ɂ��̏�̏��������E�E�E�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@����A���낻��s�V�s��q�̏�̂��_�O���ł���̂ł͂Ǝv���������������Ⴂ�܂����̂ŁA�\�߁u�ǂ�������H�v�ƁA�������́s���A���K��t�̕\�����������Ȃ��炨�����˂���ƁA���̕��́u��l�Ƒ��k���܂��v�Ɠ������܂����B��������ق��̕����u�����A����Ȃɂ�����́H�v�ƁB�m���Ɂu����v�͏�ɍs���قǁA���A���͏オ��܂��B������A�������̊z�����āA�u�z���g�A�����܂ł���Ǝ�l�Ƒ��k���Ȃ�������Ȃ���ˁv�ƁB

�@�s���͐l�l�ɂ��������邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���̂ŁA����ȏ�́u����v�͗v��܂���t�ƁA�͂����肨������������������Ⴂ�܂����B�ǂ��܂ŁA�܂��ǂ��������ɒ������ɂ߂邩�A�����邩�͂��̕����̕��ň���Ă悢�Ǝ��͎v���܂��B���̕��͍����y���݂Ȃ���m�Â�����Ă��܂��B

���N�ł��́u����v��\���A�Ƃ������܂�͂���܂���B���ꂼ��̐搶�����k����̌m�Ë�����Ĕ��f���܂��B

�u�T�N�Œ����܂ł����������v�Ƃ����b�������܂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ��o����̂�����H�Ƃ�����Ƌ����܂����A�u����v�͏K�n�x�ɐ�s������̂Ȃ̂Œ����𑁂��ɒ����Ă��܂��Ă���@���Ƃ͂������ƌm�Âɗ�ށc������h�L��h��������܂���B���������́s�����t�Ƃ����̂͂���Ȃ�̏d�݂�������̂��Ǝv���̂ŁA��Â������ƂƂ�����`�ł��B�s�����t�����Ƃ͂���Ӗ��s����t�ł��B������݂ɒ����m�Â���������Ƃ������Ƃ�����܂��B

�@��_�Ȑ��n��Ƃ��ėL���Ȕ��B�ɂ��Ă̂s�u�ԑg(NHK)������܂����B���B��1685�N���܂�̗ՍϏ@�̐^�����������T�m�ł��B

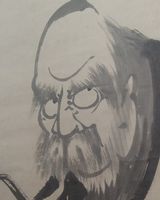

���̔��B�A����T��E�T�����R�`���A�G�ƁA���őT�@���킩��₷�������A�T�̕��y�ɂƂ߂����ł��B���������ɂ͋����s�B���̊G�t�������A���Ƃ��ƊG�t�ł͂���܂���̂� ���Ƃ������V���v���ȗ͋����M�v�ŁA�q��łȂ����͂�����A����l�̐S�̒��܂Ŕ`����Ă���悤�Ȋ����ł��B�Y�����Ă��鏑���������T�̐��_��\���Ă��܂����A����Ȃ��̂�A�ǂ݂ɂ�����������܂��B���₩�ȃ��[���A���������T�����������܂��B

�@���B�̓W����Ȃ�ƃj���[���[�N�ŊJ�Â���吨�̕����������悤�ł��B���̓W����̃^�C�g����[The sound of one hand]�B������������Ɖ��͂��܂��B�������Ў�̉��Ƃ͂ǂ��������ł��傤���H�����ɂ��T�ⓚ�̂悤�ł��B����́u�ǎ�̐��i��������̐��j�v�Ƃ����āA���B�̌��Ă������悤�ł��B

�ԑg�͔��B�̊G�����Ȃ���w�ҁE���p�]�_�ƁE�m����3�l�����_�����Ă��܂����B���̂��b���Ȃ���A�T�̎�e���ɂ��Ă̘b�́s���[�����������̂��t�Ǝv�����Ƃ�����܂����B�܂�A�T�@�͒��������邱�Ƃɂ���ĐS���A�l�̐������邪�܂܂ɎA���̗��R���Ȃ�������y���ށc���ꂪ�T�̎�e�������ł��B

�u�ǎ�̐��v�̌��Ă��������ƁA���邨�����K���ɍ��T�����������ł��B�����������獿�T�����Ă��킩��Ȃ��A�s����Ȃ��Ƃ����Ă��Ă����悤���Ȃ��B�ƂɋA���Ďd�������܂���t�Ƃ����Ɣ��B�́s���ꂪ�ǎ�̐�����t�Ƃ������Ƃ��E�E�E�B�܂莩���Ŏ����̐S�̐����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H�H�H

�@ �s���T�ꖡ�t�Ƃ������t������܂��B�����ƑT�@�͌`�͈̂���Ă��A�l�Ԍ`���̗��O�E���ɑ���̗��O�E�����̖ڕW�������ł���Ƃ����Ӗ��B���̓��͒P�Ȃ�V�т�|�p�ł��鎖�ɂƂǂ܂��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�l�Ԍ`���̓��łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA����͗��j�I�ɂ͑��c�������x�@���ɎQ�T�������Ƃ��璃�̓����T�@�Ɛ[�����т��u�����v�ƂȂ����킯�ł��B

�s���T�ꖡ�t�Ƃ������t������܂��B�����ƑT�@�͌`�͈̂���Ă��A�l�Ԍ`���̗��O�E���ɑ���̗��O�E�����̖ڕW�������ł���Ƃ����Ӗ��B���̓��͒P�Ȃ�V�т�|�p�ł��鎖�ɂƂǂ܂��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�l�Ԍ`���̓��łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA����͗��j�I�ɂ͑��c�������x�@���ɎQ�T�������Ƃ��璃�̓����T�@�Ɛ[�����т��u�����v�ƂȂ����킯�ł��B

�s���T�ꖡ�t�Ƃ������t�͒m���Ă��Ă��A���ݒ��������Ă��鎄�����́A�ӂ���T�@�A�T�̐��_���l���邱�Ƃ͂��܂肠��܂���B���܂�T�@�̂����ɎQ�T���邱�Ƃ��Ȃ��@�������������Ă��܂��܂��B

�@����s�u�Ŕ��B�ɂ��Ă̔ԑg���������ƂŁA�s���T�ꖡ�t�ɂ���āA�l�Ԍ`���̏�Ƃ��Ă̒������������莩�o���ā@�S�[���̂Ȃ�����i��ł����Ȃ��Ă͂Ǝv���܂����B

2011.02.28�@�������Ɛ��Ղ�

�@ 3��3���͂ЂȍՂ�B���N�͗������̎��������܂��B�u���������ĉ��H�v�u�������ƂЂȍՂ�̊W�́H�c�v�Ǝv���邩������܂���B

3��3���͂ЂȍՂ�B���N�͗������̎��������܂��B�u���������ĉ��H�v�u�������ƂЂȍՂ�̊W�́H�c�v�Ǝv���邩������܂���B

���͒m��Ȃ������̂ł����A�������ɏ�����Ă���Ȑ��̉���353�N�i�i�a9�N�j3��3���ɍs��ꂽ�̂ł��B

���p�ӏ܂��ǂ�ǂ�[�߂Ă����l���畷���Ēm�����̂ł����A���ݍ������������قŗ��������e�[�}�ɂ����G��A�������������W������Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

�����ōs��ꂽ���̋Ȑ��̉��́A41�l�̖��m��������܂����B�����ɂ͋Ȃ��肭�˂������삪�����āA�����ɔu�𗬂��Ă��̔u������܂łɎ����r�ނƂ������ł��B���ꂼ��̐l���r�����܂Ƃ߂����W�̏����������E���`�V(���������j�������A���ꂪ���̗������ł��B

���̏����A���̎�{�Ƃ��ėL���ł��B�{���͑��@�c�邪�����̕�ɖ�������悤���������߁A�������Ă��܂��A��q���Ֆ͂�����{������������܂��B

324���������邱�̏����A���͏��̌m�ÂŁA����6�����������ɑ傫�����K���A�Q�N�ȏォ���đS��������K�A���̗��N�A�����߂Ƃ��ď��̂����ԂƁ@��C�ɑS�����������������Ď��ɂ������̂ł��B������13�N���O�ɏ��������̂ł����A���������Ċ|���Č���ƁA��艺��͂Ƃ����������Ȃ���s�悭�������ȁ[�t�Ǝv���܂��B

�����Ɨ������͂�����ƂȂ���͂���܂��A3��3���Ȃ���łЂȍՂ�̎���Ƃ��Ă����������̂��悢�̂ł́c�Ǝv���܂��B

�NjL�F���̗������A���͖S���`����ꏏ�̏��������ɂ�����Ă����̂ŁA�`��̎�������܂��B�v�����܂�2008.5.26�s�`��ƒ����t�̂Ƃ���ɋ`��̏��̎ʐ^���ڂ��Ă��܂��B

�@�@

2011.01.24�@�`���Z�p�E�������p���ł�����

�@����@�����V���ɕ��ҏ��H��Ǝ�@���A��@�@�����̂��b���ڂ��Ă��܂����B

�����l�������m�����A���l���������������Ă��Ă��錻��A�u���̎���ɂӂ��킵�����Ƃ͉����H�v��͍�����Ȃ��ŁA�����͌������Ȃ��ƌ����܂��B

���̎��ɂ͖n�ւ̑���Ɍ����Ƃ̎ʐ^���A��������O�����̂��̂�A�����Ƃ̂��̂������Ă�̂������ƍl���Ă����܂��B

�́@���x�����̎���ɂ����Ďa�V�ȓ���������ĂāA�l�ƈႤ���Ƃ����݂��A�o���M�����h�ł����B��������Ăɂ̓Z���X�A�R���Ⴊ�����ĂȂ����܂��A�s���̎��㎞��ɂ��Ȃ����͉����H�t��͍����Ă����Ȃ���A�`�������Ȃ��̂ł͂ƌ����܂��B������s�s���s�t�̎��H�ł��B

���̓��͍�@���o���邱�Ƃł͂Ȃ��A�܂��Ă�ԉŏC�Ƃł͂Ȃ��B�����g��Œ���_�āA�q�����ĂȂ��A��q�̐S���ʂ������R�~���j�P�[�V������L���ɂ�����́B���������������̂Ƃ���͎���āA��������㕗�ɑg�ݑւ��Ă������ƂŁ@�ǂ�ȉ��w�������o�邩��������Ă��܂��B

�@ �܂��A����@�F���Ắs���抯�W�t���ςɂ����܂����B�i�ڂ����͐�HP�a�̔��p���Q�Ɓj

�܂��A����@�F���Ắs���抯�W�t���ςɂ����܂����B�i�ڂ����͐�HP�a�̔��p���Q�Ɓj

�F���Ắ@�G�g�Ɍc���̒��N�o���̐܁A�A��Ă���ꂽ���H���F���̒n�œ��ÉƂɕی삳��ē`������Ă����ł��B

����͏\�ܑ�Ƃ̂��Ƃł����A�����܂ŘA�Ȃƌq���Ă���ꂽ�̂ɂ͑�ςȋ�J�������������ł��B

�����ېV�Ŕ˂����Ă���͓��Â̌�돂�������Ȃ�A�\��㒾�抯���͓��ɂ���J�����ꂽ�����ł��B�����ł��낢��V�����Z�p���J��A��i�̕����L�����݂ɂȂ����������ł��B

����\�ܑ�̕����A�u���������`�����p���ł����ɂ͋Z�̓`�������A�V�������̂������Ă����E�E�s�s�ς̂��̂��x�[�X�Ɂ@���R�Ȕ��z�����Ă����t���Ƃœ`�������p���ł����v�ƌ����܂��B���̂悤�ɓ`����������p���ł����ɂ͂ǂ̕���ł���ςȂ��ƂȂ̂ł��ˁB�@

�@���܂��܊��������ā@���{�̓`���������p���ł������L����̕��X�̂��b���f���A���݂�IT�Љ�A���ł��V���v���ɂȂ���鐶���A�ʓ|�Ȃ��Ƃ����������A���Ԃɒǂ��A�S�̂�Ƃ�����ĂȂ��Љ�̂Ȃ��ŁA��ԉɂ̂�����i�����ɉ��l���j���{�̓`���Z�p�A���������ނ̊�@�ɖʂ��Ă���A�ƂĂ����������Ȃ����Ƃł�����A�S�z�Ȃ��Ƃł��B

�`���Z�p�E�����ɂƂ��Ă͑�1�̊�@���A�����ېV���ɁA��Q�̊�@�������̍���������܂���B�����ېV���̊�@�����z����ꂽ�̂ł���܂�����A�����̂��̌����������Ƃ����z���Ă����Ăق����ł��B

�@�@

2011.01.12�@�����@2011

�@�h���ƂȂ��@���N�͂悢���Ƃ��邲�Ƃ��@�����̒��@����ĕ��Ȃ��h���

���傤��100�N�O��1911�N�ɑ���r�̂ł��B�����͂���ȓ~����ɂ߂��܂ꂽ�������ł����B���{�C���͋L�^�I�ȑ��ő�ςȂ������������悤�ŁA�����\����Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�����m���ł͐Ⴊ���������L��̂ł�����A�u���������v�Ȃ�ĕ���͌����܂���ˁB

��N�͎���ŏ������ł��Ȃ������̂ŁA2�N�Ԃ�̏����ł��B

�F�l�����p�ʼn₩�ł��B���t�����K�����̂Œ����𒅂�@�����邽�߂ɒ������n�߂�ꂽ���A�������m�Â��Ă��ĕK�R�I�ɒ����������Œ��邱�Ƃɓw�͂��ꂽ���E�E�ȂǗl�X�ł����A�R�O��Ŏ����Œ��t�����ł���Ȃ�đf���炵�����Ƃł��B�@�@

���ɂ́u���̖v���|���܂����B�w�ȁu���̖v�̑�ނ͒����ł����q�➥���Ɏg���܂��B�����ł́u��s���v�̖n�ւ�A�u���ȁv�Ȃǎ��������̂ł����A����͎�l�̊��߂������Ďv�����ĊG���B�Ԃ̓��E�o�C�Ɛ���A�痼�Ɛ����炵���B�����̓E�T�M�B���炦�́s����u���t�ł��B

�Z���͎�������A�����͐ጎ�Ԃł������܂����B�F�l�����َq�Ƃ��������Ƃ���܂œ_�O�𑱂��āA�S�������_�Ă�����A�����͏I���ł��B

���̌�́@�ȒP�ȐH���Ő��j�N���X�Ɠy�j�N���X��������킹�Ă̊��k�B�y�����ЂƎ����������܂����B

�V�����N���}���āA�C���������߂Čm�Âɗ�܂˂ƁA���͎v�������̂ł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

�@HOME

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@