思いつくまま *2011.7-12*

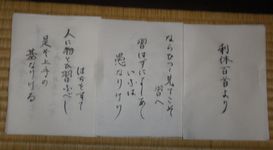

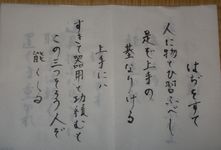

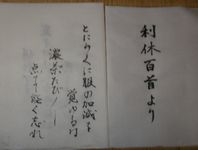

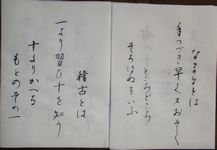

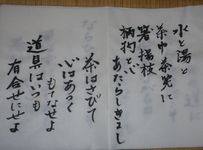

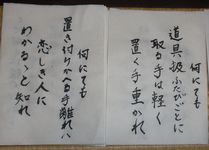

new2011.12.21 《利休百首》撰の仕上げ

今年夏前から 利休百首の中で覚えていただきたいもの17首を選んで稽古日の度に筆で書いていただいていました。

筆で書くということで、皆さんには抵抗されるかしらと思いましたが、快く書いてくださいました。書いていくうちに筆にも慣れて楽しく書かれていました。

稽古日で待ち時間を利用して書くのですから5か月ほどかかりましたが、11月末に書き上げられました。

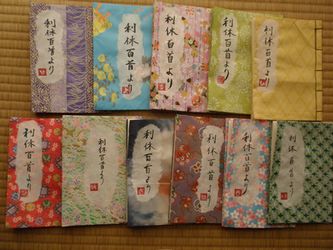

稽古納めの日に、早めの年越しそばを頂いて、茶筅供養として茶筅荘をしました。今年は皆勤賞はありませんでしたが、精勤された方にお点前をしていただきました。そのあと、書き上げた利休百首に表紙を付けて和綴じにする作業に入りました。

それぞれに持ち寄ったきれいな紙を表紙に、裏打ちをして綴じ、消しゴム印でご自分の名前を彫って、印を押し完成です。完成作品は下記をご覧ください。立派なものが出来上がり、私も皆さんも大満足。皆さんで作業することも楽しかったようです。筆で書くことに刺激を受け、書を習い始めた方もいらっしゃいます。

とても良い稽古納めが出来ました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

2011.11.28 曲げの水指

11月の研究会では《台天目》の点前を勉強しました。講師は業躰の伊藤宗観先生。

四ヶ伝では道具の取り合わせが決まっていて、唐物と和物が混ざった取り合わせです。

そしてその中の一つの唐物道具が主役になります。《唐物》点前では唐物茶入が、《台天目》点前では台と天目茶碗が、《盆点》点前では唐物茶入とそれに添った盆が・・・というように。

これらの点前では水指は木地曲(きじまげ)を使います。

今回 木地曲を使う理由を先生のご見解として伺いました。それは「木地曲は地味で主張しない道具、だから主役を引き立てる」というご意見でした。

確かに瀬戸や高取など渋い感じの水指でも、その前に唐物茶入れを置くと、主役の唐物が目立たなくなってしまうかもしれません。その点すっきりと湿らした清らかな曲げの水指だと主役が引き立ちます。

これらの点前では木地曲を使うと決まっていると、今まで何も理由など考えませんでしたが、業躰先生のご見解をうかがい「なるほど」といたく納得しました。

中国からの唐物一辺倒の台子点前から 如何に日本になじむ茶道にしていくかを先人たちは和物道具を加える等 試行錯誤して《行の行台子》《四ヶ伝》の点前が出来たのでしょう。主役を一つ決めてそれを引き立たせる道具組みをどなたが考えられたかは分かりませんが、素晴らしい発想と思いました。

決められた道具組にも一つ一つちゃんとした理由があることを認識して四ヶ伝の勉強をすれば、稽古ももっと楽しくなりそうです。四ヶ伝の勉強が今回の研究会で一つ深まったような気がしました。

![]()

2011.11.17 センス

朝日新聞11月6日《仕事力》欄に興味深い記事がありましたので紹介します。

今、放映されているNHK朝のドラマ「カーネーション」のモデルとなった方の娘さん、コシノ・ジュンコさんのお話です。以下はその記事の概要。

" 「センス」という言葉はファッション業界で使われる頻度が高いので「おしゃれなこと」と思われがちです。しかしサッカーのようなスポーツでも使われる用語。

「センス」には四つの意味を含んでいます。《感覚的》・《経験がある》・《知識を持っている》・《状況判断ができる》。

このうちで《経験がある》ことは特に大事で、子供の時の無邪気な経験から、見知らぬところへの旅行の経験、美しいものを見た経験、手痛い失敗の経験・・・等。このような様々な経験を知識に定着させる。そういうことから状況判断する力がつきます。

状況判断ができ、美しい物を知っていて、それを形にする心と技を持つ…それが素晴らしい「センス」となる。「センス」とは見た目がどうこうということでなく、人間の総合力なのです。"

この記事を読んで、確かに「センス」は人間にとって重要な要素だと思います。頭の良しあし、ファッション趣向の良しあしとはまったく関係なく、《その場の空気が読める》《コミュニケ―ションがスムース》《常識がある》《ソツなく行動ができる》《人の気持ちを察する》《機転が利く》《判断力がある》…こういうことができる人が「センス」があるといえるのだと思います。

茶道をしていても、「センス」はとても大切です。「センス」を磨く稽古事とも言えます。日々の稽古を通じて「センス」を磨きたいと思います。

![]()

2011.11.12 開炉

また、炉の季節になりました。茶道では風炉と炉の季節があって、それが節目となり心新たな気持ちになります。

今週は炉開きでした。「べ」の付くお道具として、ふくべの花入れと、織部のお茶碗を使いました。お釜も大ぶりの万代釜、蓋を開けると湯気がふあーっとひろがり、いかにも暖かな雰囲気になります。

お濃茶は私が点てて、お薄は雪月花をしました。一人が雪月花の三役をすればそこで終了なのですが、皆様が三役されたところまでしました。

替え札を取るので、案外まんべんなく役が当たり、雪月花はとてもよく考案されているなと感心します。

|

|

|

|

|

|

![]()

2011.10.20 根津美術館のお茶会

夏ごろ 根津美術館のHPで「初めての茶席」の参加者を募集していました。美術館主催の初めての茶会ということで興味があったので申し込みました。

そのお茶会が今日あり、時間制で11時からの第1席に入りました。場所はお庭を下がったところにある《弘仁亭》。早くも色づいたモミジが周りの緑に映えて美しく、露地はきれいに打水されています。暑からず寒からずのちょうど良いお茶会日和です。

弘仁亭は20畳ほどの広間。お殿様が坐るという一段高くなったところもある部屋です。床には16世紀の敬存という方の「雁と芦図」。墨絵でいかにも侘びた感じの素敵なお軸です。信楽のザラザラ感のある花入れ(古いもの)もこの季節にピッタリ。小菊とすすき?が淋しげに入れられていました。

ご亭主は、袴姿も凛々しい宗和(金森宗和)流の若い男性。この方は当美術館の職員であって宗和流のお偉い方だそうです。宗和流の茶会は私は初めてでしたので、帛紗捌きやお道具の清め方など興味津々。茶せんを穂先を上に向けてお茶碗に仕込んでおられます。帛紗は右にはさんでいらっしゃいました。炉で、長板の一つ置き。

お客様の中にお茶は初めてという方がいらっしゃり、お道具についても丁寧な説明もありました。水指は古い高取、お釜は阿弥陀堂(与四郎?造)、棗は江戸時代の菊蒔絵、とても細かい菊の花がいっぱい描かれていて、落ちついた華やかさのある素晴らしいものでした。お茶杓は華奢な感じの、見事な蟻腰で、これも利休時代の甫竹(ほちく)作ということで、ご銘は特にありませんとのことでした。建水も中が漆の曲げ。お茶碗は天目型の萩でした。使い込まれた萩の風合いは素敵です。お菓子は美術館近くの和菓子処《菊屋》製の”蔦もみじ”

気楽にお茶を楽しんでいただく企画ということで、ご亭主も大変気さくな方でいろいろとにこやかにご説明され とても和やかな感じの良い茶会でした。

美術館のガラス戸越しで見るようなお道具をじかに拝見でき、大変満足感のあったお茶会でした。

![]()

2011.10.06 稽古時間の能率化

茶道の稽古は、学校のいっせい授業とは違ってお一人ずつの稽古で、きっちり何時から何時までというわけにはいきません。点前には濃茶点前が多く、また四ヶ伝以上の方もいらっしゃるため、時間はあっという間に過ぎます。

若いころ私が茶道の稽古に通っていて感じたのは、《なんと稽古時間が長いのだろう》ということでした。何時からときっちり決まっていないので、前に3人ほどの方がいらしている場合など、その方々のお点前をじっと正座して見学したものでした。初心者にとって濃茶点前を3回見学するのはちょっと苦痛でした。そして入れ替えにもおしゃべりがあったりで、自分の番になるまでに相当の時間がかかりました。

現代は昔よりお教えするほうも生徒さんもいろいろと忙しくなっています。

限られた時間で生徒さんに十分稽古をしていただくためには、お教えする側も、稽古を受ける側もちょっとした準備・工夫が必要です。そういうことがなければ時間ばかりがかかり、だらだらとした稽古になってしまうのでは…

お教えする側の私の準備としては、必要な道具をすべて揃え すぐお点前が出来る状態にしておく。そのためには「稽古日誌」を見て、今日この方にはこのお点前を…というようにあらかじめ考えておきます。

生徒さんの工夫としては、前の方が点前をしている間に 次の方がすぐ点前ができるよう準備をする。お菓子も道具も茶巾台も。そしてもっと気を利かせれば前の方が建水や茶碗を下げた時に受け取って清める。お茶銘やお道具の問答をなめらかにするよう予め考えておく。(とくに茶杓の銘等)

茶道の稽古はゆったりとのんびり時間のことなど考えないで行うのが理想かもしれませんが、現代ではそうのんびりも出来ません。ちょっとした工夫でシマリのある稽古場になると思います。

茶道は、”丁寧にしかし ささっと手際よくする”という相矛盾する動作が要求されます。こういう訓練は日常生活でも大いに生かされると思われます。

![]()

2011.09.23 秋の七草

春の七草は、1月7日に頂く七草粥でよく知られています。”セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ これぞ春の七草” リズム良くこのように覚えたものです。しかし、「ナズナ・ゴギョウ・ホトケノザってどんな草?」と言われると私はちょっと困ります。

秋の七草は お馴染みの花です。 萩・桔梗・芒・女郎花・葛・藤袴・撫子。これを春のように リズム良く覚えると、”ハギ・キキョウ クズ・オミナエシ・フジバカマ オバナ・ナデシコ これぞ秋の七草”となります。ちなみに尾花はススキのこと。

万葉集の山上憶良の七種(ななくさ)の花の歌として、《萩の花 尾花葛花 撫子の花 女郎花また藤袴 朝顔の花》というのがあります。朝顔は昔は桔梗のことを言ったそうです。

リズムで覚えるのも良い方法ですが、いろいろとこじつけて?覚える方法があるようです。以下はネットに出ていた覚え方。面白いので引用しました。

奥深き花 (オミナエシ・クズ・フジバカマ・カレオバナ・キキョウ・ハギ・ナデシコ)・・枯れ尾花はススキのこと

お好きな服は? (オミナエシ・ススキ・キキョウ・ナデシコ・フジバカマ・クズ・ハギ)

ハスキーなクフ王 (ハギ・ススキ・キキョウ・ナデシコ・クズ・フジバカマ・オミナエシ)

ついでに秋の七草を読んだ歌六首(宗恒撰)

秋の野の萩の錦をふるさとに 鹿の音ながらうつしてしがな 清原元輔

女郎花 見るに心はなぐさまで いとど昔の秋ぞ恋しき 藤原実頼

ぬし知らぬ香はにほいつつ秋の野に たがぬききかけし ふぢばかまぞも 素性法師

野辺見ればなでしこの花咲にけり わが待つ秋は近づくらしも 詠人しらず

秋の野に尾花葛花さきにけり いろのちくさに月ぞうつろふ 頓阿

白桔梗 君とあゆみし初秋の 林の雲の静けさに似て 若山牧水

![]()

2011.09.17 語彙の豊かさ

茶道でお客様は、お濃茶を頂くことのほかに 使われたお道具を拝見するという楽しみがあります。

取り合わせられたお道具に 亭主の気持ちや趣向を語らせているので、それを読み解き 共感するのも客の礼儀です。ここが「茶道は難しく、スノビッシュsnobishだ」と言われるのかもしれませんが。

例えば茶碗については お茶を頂いて茶碗を拝見し、亭主に返し総礼をした時に 「茶碗のお作・ご銘」等を伺います。

茶入れ・仕服・棗・茶杓等は 拝見して、亭主がそれを下げに出た時にいろいろと伺います。

つまりどのお道具も ”拝見した後で伺う”というのがポイントです。つまり拝見するときは”先入観のない純粋な自分の目と感覚”で拝見するということが大切だからです。

美術館で絵画鑑賞をするときは、キャプションにゴッホとかセザンヌなど書かれていると《あーゴッホの絵だわ》とその絵の良しあしはほっといてしげしげ観賞してしまいます。そしてあまり有名でない知らない画家の絵は、たとえ素晴らしい絵でもさらっと過ごしがちです。ゴッホという名の先入観で、素晴らしい絵なのだと思い込んでしまいがちです。

茶道具の場合でも同じで、拝見する前に《了入の茶碗で銘は○○です》と亭主から言われてしまったら、《すごい! たいそうなお茶碗なのだわ》と思ってしまい、純粋な感覚で拝見できなくなるのではないでしょうか?

もっとも、亭主にお返した後で それを聞いて、再度手に取って拝見したくなるかもしれませんが・・・。

拝見したお道具について、お客様は「お作は?」「ご銘は?」と伺ってただうなずくだけでなく、自分の感じたことを素直にひと言ふた言表現できるようになるとよいと思います。《重量感のある立派な○○ですね》《釉の色が何とも良いですね》《素敵なご銘ですね、風景が浮かぶようです》《ざんぐりと力強く、野趣あふれるものですね》等々・・

そのためには日頃から感想を表現する語彙を豊かにする訓練が大切なのでしょう。

美味しい料理を頂いた時も、ただ《おいしい》だけでなく 感想をいろいろ表現するとか、絵画観賞をするときも自分なりに感じたことを表現する訓練。感想を表現するためには丁寧によーく見なければなりません。いろいろな本を読んで表現の語彙を増やす努力も必要とおもいます。

大寄せの茶会等では正客になる機会はめったにありませんが、せめて稽古の時に客となった場合は どんどん言葉・感想を発せられるようにしたいです。

![]()

2011.08.25 型に心を

茶道の稽古はまず点前の練習です。

帛紗捌きから入って、棗や茶杓を清める事、茶筅通し、柄杓の扱い、茶を点てる・・・・この一連の動作を繰り返し練習します。

道具の変化によって多少点前は変わりますが、お茶を点てるという手順としては同じです。

同じようにご指導しているつもりでも、点前には生徒さんそれぞれの個性が出てきます。

帛紗捌きも、カチッとされる方、さっぱりとされる方、ゆるゆるっとされる方、考えながらされる方、流れるようにされる方、とても丁寧にされる方、逆に雑にされる方・・・等々。他の動作も然り。あまりおかしい時は《こうしたらよいのでは》と言いますが、特にそうでなければそれで良しとしています。

生身の人間が行うことなのでそれぞれ違って当たり前でしょう。 とにかく点前を繰り返し練習することで その方なりの型ができてきます。

玄室大宗匠は《型に血がはいって形になる》とおっしゃいます。茶道はややこしいお点前ばかりに気がいくけれども、体で型を覚えていくうちに血(精神)が入って「かた・ち=形」になるということ。精神の大切さを述べられておらます。

この精神とは、”お客様においしいお濃茶やお薄を飲んでいただこうと思う心”、”お客様に気持ち良い空間と時間を持っていただこうとする気持ち”、”いたらない自分でも精一杯頑張っておもてなしをしようとする心”・・・・究極には「和敬清寂の精神」なのだと思います。

型を覚えていくうちに血が入る・・・のではなく、型を覚えて血を入れるのではないでしょうか? 型はしっかりできても血が入ってない場合もあるのでは???

何事にも《心》が大切ですね。そして、《心》が型に現れます。気持ちが荒んでいるときは雑な型、穏やかな時はゆったりとした型、急いでいる時はせせこましい型、考え事をしているときは落ち着きのない型になるのではないでしょうか。

点前を何度も繰り返ししていくうちに その人なりの型ができ、そこに心・気持ちを意識的に入れることで形になる。

形が出来たといって安心はできません。日によって心・気持ちは変化します。平穏の日もあるでしょうが、イライラする日も、不安を抱える日も、焦る日も、いやなことがあった日も…。

いろいろなことがあっても、気持ちを平穏に保って点前をする。まさに《寂然不動》の精神の心を持ったお点前が理想的な形なのでしょう。

茶道の稽古はつまるところ、人間性の向上のための稽古といえます。

![]()

2011.08.20 茶の主菓子

茶道では茶会ではお客様に同じ主菓子をお出しします。ですからあらかじめ和菓子屋さんに予約しておかなければなりません。

日々の稽古の時でも、《今日はこのお菓子》と 季節感のあるものを一種類選んで人数分用意します。

ところが、最近デパート等の和菓子屋さんでは、売れ残りを心配してか?販売個数を調整しているようで、午後に買いに行くと、もう同じものを人数分そろえることができないことが多いです。そのような時は仕方なく 2種類または3種類になります。

しかし、いろいろな種類があるというのも、生徒さんにとっては《私はこれが良いわ》と選ぶ楽しみも・・・。縁高の黒に色とりどりのいろいろな和菓子が映えて、それぞれの銘のお菓子を楽しむこともできます。しかしこれは稽古の場だけの話。

日々のお茶の稽古は「茶事」を前提にしての稽古。「茶事」では濃茶を頂くことが主目的で、主菓子は懐石の最後に出てくるデザートのようなものです。お客様の人数も「茶事」ではせいぜい4,5人。亭主と客が一体となって一座建立を楽しむ茶事では 亭主が《今日の茶事ではこの主菓子を》と選んだものを使い、全員が同じものを頂き、連帯感、共感を高めます。

「大寄せの茶会」ではどうでしょうか?まあ お菓子がいろいろあると、見た目には賑やかでよいでしょうが、お菓子の方に気を取られ、肝心のお茶を頂くという第1目的が薄れそうです。やはり全員同じお菓子で統一した方が落ち着きますね。

ちなみに小習以上の上級の点前では、お菓子は一人に3種類、5種類、7種類と用意するようになります。この場合は客一人が縁高一段分を使い、そこに色どりよくいろいろなお菓子が並べられます。客は好きなものを1,2種類頂きます。中にイチゴ等果物がある場合がありますが、果物だけ頂くというのはよくないとされます。というのも、せっかく亭主が心を込めていろいろ和菓子を用意されたことを考えるとその和菓子も頂かないと、心にかなわないことになるからです。

茶席での和菓子は五感で味わうといいます。味覚、視覚、触覚、嗅覚、それに聴覚。

最後の聴覚というのは《銘》を聞いて、季節感や亭主の心を味わうということで、やはり同じお菓子で同じ銘のもののほうが お客様が一体となって五感を共有できるのですね。

![]()

2011.0815 茶名のための備え

先日、「許状の申請」というタイトルで《思いつくまま2011/4/27》に書きました。

許状は、上級のお点前にいくほど許状料が高くなるシステムなので、「そろそろ上の許状を申請しましょう」と先生から言われても、生徒さんとしては嬉しい一方、急な出費に戸惑われることもあろうかと思います。

今日の稽古の時に、”お茶名を頂くまでは稽古をがんばりたいわね”という話になりました。

初歩のころは、淡交会に入れる「行の行台子」のお点前までを目標に稽古に励みますが、それをクリアすると今度は「茶名」を目標に頑張るようになります。

「大円之草」まで許状を頂いた若い方は「茶名を頂くための貯金を始めました」とおっしゃいました。私はそれは良い考えと、その方の けなげでいじらしくひたむきな気持ちに思わず心の中で拍手をしました。

茶道以外の稽古事、例えば書道では筆や墨、紙などのランニングコストがかかります。しかし、茶道の稽古では、帛紗・懐紙など用意すれば後はあまり費用はかかりません。

旅行のために積立貯金をしているという話等はよく聞きます。茶道の許状のためにコツコツ貯金をして備えることは、とてもよいアイデアと思いました。

![]()

2011.07.25 マニキュア

茶道では指輪や長いネックレス、時計などは外して稽古をします。

こういう装身具は茶室に似つかわしくなく、茶道具を傷つけたりするのを避けるためです。

うっかり結婚指輪をはめたまま稽古をされそうになる場合がありますが、その時私は「指輪を」と注意をします。でも必ず「失くさないようにちゃんとしたところにしまってね」とつけ加えます。お稽古で外して、失くしでもしたらそれこそ大変ですから。

最近は指にきれいにネイルアートをされている方々もおられます。先だけ白くなっていたり、ちょっとキラキラしているものがついていたり・・・さすがに派手なものはなく奥ゆかしいおしゃれといったところです。

今や、ネイルアートは女性のお化粧と同じで、おしゃれ、もしくは身だしなみの一部になっているのかもしれません。

先日のナデシコJAPANで大活躍した、沢穂希選手もブルーで日の丸や字、数字を描いたネイルアートをしていましたね。あの男勝りの選手がネイルアートした手を胸に当てて、国歌を歌っていたのを見たとき、私はとても好印象を持ちました。

「茶道の点前をする時にネイルアートとは」、と思われる方もあるかもしれませんが、派手でなく、つつましいものであったらそれも女性のたしなみとして大目に見て良いのではと私は考えます。もちろん爪をひどく伸ばしていては 点前をする時にいろいろと支障があるとは思いますが。

点前の時に、きれいに手入れされた美しい指を見るのはよいものです。

![]()

2011.07.16 利休七則 夏は涼しく

おなじみの《夏は涼しく 冬は暖かく》の利休七則。

今年はその限界を感じています。3・11以来 日本の状況が一変しました。原発事故で、電力使用に大きな支障をきたしていることも関係しますが、そればかりでなくこのところ日本の気象は亜熱帯化しています。34℃、35℃の日が当たり前、今年は早くも37.7℃を記録した場所もあるようです。

利休様のころは、京都の夏といってもせいぜい27、28℃くらいだったのでは??? 木陰に入れば暑さもしのげる位だったのではと思います。家の造りも風通しがよく、車や電気がありませんから熱を発するものもなく、街もすっきりとして、打ち水をしたり、風鈴を付けたり、簾戸をしたり、お道具で涼しげな演出をしたりするくらいで夏を涼しくできたのではないでしょうか。

現在は状況は全く違います。家での稽古はクーラーは必須、28℃設定も少々つらいところ。打ち水をしてもあっという間に乾いてしまいます。お点前をしていると風炉の熱で汗がにじんできて、手も汗ばみ帛紗がうまくさばけません。足にも汗で、畳にも汗が・・。

そんな中、この暑さにも着物で来てくださる方がいらっしゃり、私は脱帽しています。稽古日に私は着物を着ますが、家の中だけですから何とか大丈夫ですが、お稽古に通ってくる方は炎天下電車に乗ったり歩いたりしていらっしゃるわけで、相当の覚悟がいると思うのです。熱中症にでもなられたら大変と思い、《暑くて大変でしょう?》と言うと、《電車もバスも涼しいし、歩く時だけですから》とさらっとおっしゃいます。大変であろうことをいともさらっとされる、その方の素晴らしさです。涼しい柄の着物と帯、帯留にはガラスのボタンを涼しげに縫いつけて・・・。もう一人の方は竹の素材で作られた着物を着ていらっしゃるなど、なかなかおしゃれです。

そんな中、この暑さにも着物で来てくださる方がいらっしゃり、私は脱帽しています。稽古日に私は着物を着ますが、家の中だけですから何とか大丈夫ですが、お稽古に通ってくる方は炎天下電車に乗ったり歩いたりしていらっしゃるわけで、相当の覚悟がいると思うのです。熱中症にでもなられたら大変と思い、《暑くて大変でしょう?》と言うと、《電車もバスも涼しいし、歩く時だけですから》とさらっとおっしゃいます。大変であろうことをいともさらっとされる、その方の素晴らしさです。涼しい柄の着物と帯、帯留にはガラスのボタンを涼しげに縫いつけて・・・。もう一人の方は竹の素材で作られた着物を着ていらっしゃるなど、なかなかおしゃれです。

利休七則の《夏は涼しく》というのはお客様を涼しくおもてなしをするという意味だと思いますが、もてなす側も 暑いのは事実ですが、それを《暑い》《暑い》とばたばたするのでなく、暑さをものともしないで、何でもないように涼やかにさらっと振る舞う・・・・これも七則の《夏は涼しく》の精神かしら?と、その方々から学んだような気がします。

![]()