new2012.6.16 はたらき

茶道では「はたらき」という言葉があります。

これは規則は規則として尊重しなければなりませんが、時と場合によっては規則から離れて臨機応変の対応をしなければならないことがあります。そういうときの対応を「はたらき」といいます。

例えば、お釜の煮えが良く沸き過ぎてしまったときなど《失礼します》と、水をお釜にさします。また濃茶の時、2回で練り上げるところお湯の入れ方が足りなかった時には3回めお湯をくんで調整することもあります。

またあってはならないことですが、抹茶を畳にこぼしてしまった等 不測の事態がおきた時・・・・こういう時に「はたらき」で対応します。

何か通常と違った状態になった時、あわてず臨機応変に対処することはあらたまった席では大切、まさに《平常心是道》。

先日 実際に七事式をしていて経験したことですが、何服かお薄を点ててお茶杓に抹茶がたっぷりついてしまいました。(一回付いてしまうと次からどんどん付いてしまいがちです) さいごに茶杓を帛紗で清める段になってどうしようかと思います。特に後で茶入・茶杓を拝見に出す場合です。帛紗が汚れることを嫌がるのではありません。所詮帛紗は消耗品。

抹茶が付いてしまった茶杓を帛紗で拭いてしまうと 建水上で その帛紗をはたいてもそんなには取れません。その帛紗でその後、茶入を清めれば、清めるどころか、抹茶をまぶすことになりかねません。お客様もそれを見ていて内心はらはらします。

このような時は、なにげなく懐中した乾いた不織布の紙小茶巾で建水の側で手際よく茶杓を優しくしっかり拭いてから帛紗で清める事も「はたらき」だと私は思います。

そうしておけば亭主もお客様もすっきりと安心して道具拝見の所作をし、見ていられるのではないかと思います。そうしたからといってお点前の精神に反することはありません。

規則にがんじからめにならないで、何をするのがお点前の精神に叶うのか 瞬時に判断する頭のやわらかさも必要です。

利休百首より 「規矩作法守りつくして破るとも離るヽとても本を忘るな」

![]()

2012.6.03 正客バトル

友人のお茶会に呼ばれて生徒さん何人かとご一緒に出かけました。友人のお席は薄茶席ですが、いつも混む濃茶席の方に先に入ることにしました。

濃茶席は近衛家ゆかりの方が席主とのことで 寄り付きにはそうそうたるお道具の箱書きが並んでいます。

本席には寛永の三筆の近衛信尹の和歌のお軸が掛っています。香合は琵琶。お棚やお道具が雅びで王朝風で素晴らしいです。遠州流のお点前も大変興味深かったです。

宋の時代の玳皮盞天目茶碗を初めて手取り拝見し感激しました。和歌が細かく彫られている茶杓にもびっくりしました。お道具は実際に手に取って見ていただくものという席主のお考えで本当に良い経験をさせていただきました。

濃茶席の興奮がおさまらない中で 薄茶席に入りました。ここで不覚にも「正客バトル」をおこしてしまいました。私ともうひとかたが かたくなに正客を遠慮し合ってしまったのです。

私は濃茶席であまりにも高尚な会話を聞いてしまい、何か自信をすっかり失ってしまったのです。友人席ですので正客を引き受けなければならなかったところ、急に怖気ついてしまい、自分でもわからないくらいかたくなに遠慮。とうとう相手の方が引き受けてくださいました。私は正客バトルを常々批判していたのに何という小心なことをしてしまったことかと相手の方に侘びる気持ちと自責の念でいっぱいになりました。

帰り道 ある生徒さんから「先生の正客を見たかったです。あのような状況になった時、弟子としてはどう対応したら良いのか迷いました。」と。

私は穴があったら入ってしまいたいような気持になりました。先生という立場で生徒さんをお連れしたのに何と気の小さい事をしてしまったのかと・・・

正客バトルに勝つて大変後味の悪いことでした。”負けるが勝!”肝に銘じます。

![]()

new2012.5.20 稽古着

茶道は和服が制服のようなものですが、現代では毎回和服で稽古に行くというわけにはなかなかいきません。我が家の教室でも洋服で稽古に来られる方が多いです。

着物では懐に帛紗・古帛紗・懐紙等がすべておさまり、身一つで茶室に入れます。しかし洋服ですと帛紗挟みを持って入ることになり、何かと手間がかかります。

特に花月の稽古では不便です。そこで”稽古着”という独特のものを付けてすることになります。既成の物は近頃でこそ柄がいろいろありますが、ちょっとファッショナブルではありませんが…。

ところが生徒さんの中に素敵な”稽古着”を付けてなさる方がいらっしゃいます。ひもベルトに帛紗等を入れるポケットを付けたものでウエストポーチのようなもの。(→)

またある方は着物を着るときに使う幅広のマジックテープの付いた伊達巻を付けてそこに帛紗等を挟んでいらっしゃいます。

手作りしてレースをあしらったメイドカフェ風の稽古着を作られた方もいらっしゃいます。

![]()

2012.5.03 亭主と客との間隔

我が家の稽古場は八畳間ですが、普段の稽古では四畳半の位置に客は坐って行っています。ですから茶碗や拝見器物の取り込み、返しは、にじってします。

しかし時々は立ってすることも勉強せねばと、八畳の位置で客が坐ることもあります。

亭主と客の間隔…これが狭いか広いかで結構違うと思います。特に点前をする亭主側の感覚が…。

四畳半では客と親密な感じでリラックスしてお点前が出来るのに対して、八畳ではちょっとかしこまった感じになり、客の視線をビンビンと感じ、緊張感が出ると思います。

逆に大寄せの茶会で、何畳もある大部屋での点前では客があまり遠すぎて、亭主としては一人で点前をしている感じで親密感も緊張感もないのではと思います。

四畳半という微妙な広さはとても主客の心が通い、居心地がよく、主客の会話もかしこまらず自然な感じでできますし、一座建立が成り立つちょうど良い広さと思います。

茶室には四畳半より小さいものもあります。私は実際に入ったことがないのでわかりませんが、主客が近すぎるというのもお互いあまり快適ではないのでは。極小小間は亭主が一人静かに独服するための空間?としてはちょうど良い広さなのではないかしらと思います。そういう贅沢な空間も魅力的・・・。

![]()

2012.4.11 七事式

茶道の稽古は許状に添った小習・四ヶ伝・・等の稽古の他に、許状とは関係の無い《花月之式》など七事式の稽古もあります。

この稽古は皆でルールに従って揃った動きをする必要がありますので、小習を十分稽古をした方が五人そろわないとできません。わが教室でもようやく七事式の稽古ができるようになり、嬉しいことです。

まずは基本の平花月から入ります。足の運び、折据の扱い、坐替り等、今までにはなかった事がでてきます。札によって役が替わるので、当った役をてきぱきとこなさないといけません。札の取りようで幾通りものケースがあり、するたびに新たな発見があります。何回かしていくうちにルールがだんだん分かってきて楽しくなります。

そして炭付花月、濃茶付花月、貴人清次付花月といった付き物花月ができるようになります。

今回は思い切って《且座之式》をしました。役に当った人がそれぞれ花を入れ、炭手前をし、香を焚いて、東が濃茶を、半東が東の薄茶を点てるという流れです。

客役は自分の役が終わればずっと座りっぱなしなので「足が痛くなりました」とか、「《にらみ菓子》というのが面白いですね」などの感想がありました。

半東さんはお道具を運び込んだり下げたり大変です。器物を運び込んだ帰りに 使った器物を下げるという具合にとても効率の良い動きです。

七事式の稽古はなにかゲームをするようです。分からないあいだは”つまらない稽古”と思いがちですが、何回かしていくうちにきっと楽しさが分かってくると思います。

![]()

new2012.4.3 後炭手前

茶道の稽古は茶事の流れが基本にあります。茶事は炉の時期では正式には初炭―懐石−濃茶−後炭−薄茶と進みます。

初炭は稽古でもよくします。濃茶点前、薄茶点前は稽古の中心、 一番稽古をする機会が少ないのが後炭。

稽古中火の勢いがおとろえてくると簡単に炭斗から炭を適当についでしまいがちです。

炭手前は茶道の稽古としては皆様あまり好きでないようです。地味で、日常で炭を使うことのない現代、火箸で炭をを持ったり、灰をまいたりすることはちょっとつまらないことかもしれません。

しかしこの頃 後炭手前もするようにしています。

白く灰をかぶった炭を整理して湿し灰をまいて新たに黒い炭をつぐ…すると不思議不思議・・ぷちぷちと火がよみがえって赤々と燃え始めます。何とも気持ちが良いです。簡単に炭を一つ二つつぐのとはわけが違います。

長さや太さの違う炭・・・・考えられた寸法なのですね。そして湿し灰をまくことで空気の対流が起き、うまく火勢が付くようです。

茶事でも最近では続きお薄で、簡単に済ませてしまうことが多いです。後炭をした後の何とも気持ち良い火勢・・後炭の威力を実感しているこの頃です。

![]()

2012.3.28 恥をかかせない文化

茶道は《おもてなしの文化》とか《思いやりの文化》といわれます。玄室大宗匠は《他人に恥をかかせない文化》とも本の中で書かれています。ちょっと見方を変えた表現です。

誰でも人前で恥はかきたくはありません。しかし極度に緊張したり、初めての状況におちいった時などどうしてよいか分からず、変な動きをして恥をかくことがあります。または慌ててとんちんかんなことをしてしまったり、思いがけない失態をしてしまうこともあります。

そのような場合、その状態をなにげなくフォローして窮地を目立たなくして、何事もなかったように行動してあげるすることが《他人に恥をかかせない》気遣いだと思います。

昔の私の経験からですが、某茶会で私はどうしたわけか襦袢の襟を右前に着て出かけてしまったのです。着物はちゃんと左前なので帛紗を懐中するときなどは気が付きませんでした。本人がまったく気付いていないところを親切な?方が《打合せが違っていますよ》と耳元で言われました。すぐ懐に手を入れてもちゃんと右手が入ります。私は何が何だか分からなくなりました。《長じゅばんの襟ですよ》と言われて初めて間違ったことに気が付きました。

長年茶道をしていて着物は着馴れてるはずなのに、何と恥ずかしいことをしてしまったのか・・・とすごく落ち込みました。かといって今更着替えることはできません。その日はその時点からずっと気落ちしたまま過ごしました。大勢の前で言われたのでないことがせめてもの救いでした。親切で言ってくださったのでしょうが、私にとっては気が付いても黙っていてほしかったです。

黙って「見て見ぬふりをする」ことも、時によっては他人に恥をかかせない心遣いとなります。

1946年に出版されたルース・ベネディクト著の「菊と刀」という有名な本があります。そのなかで西洋の行動規範が「罪の文化」であるのに対し、日本のそれは「恥の文化」であるということが書かれています。日本人は世間の視線を感じ恥を恐れる、行為の善悪を問うのでなく、社会が自分のことをどう評価するかを気にするというのです。

《他人に恥をかかせない文化》という言葉が出てくること自体、日本人が《恥の文化》という行動規範が根底にあるからこそと思います。

ところで 稽古場に「恥掻処(はじかきどころ)」と書かれているところがあるようです。稽古場ではどんどん恥をかいて精進しましょうという意味です。利休百首の中にも「恥をすて、人に物問い習うべし これぞ上手のもといなりけり」という歌があります。「聞くは一時の恥 聞かぬは一生の恥」という諺もあります。

結局のところ、自分が自発的に恥をかくのはよいけれど、人に恥をかかせるのは良くないということですね。

![]()

2012.3.7 釣り釜の季節

♪春は名のみの風の寒さや♪ 今年はいつまでたっても寒さが抜けません。梅も3月に入ってようやくほころび始めたほどです。

先日の稽古で、お点前をしていたある生徒さんは正客からの「お茶杓のご銘は?」との問いに対して、「《春わすれ》でございます」と答えられました。この時期にピッタリとした何と素敵な銘なのでしょう。席中の皆様と感心しました。

春は季節の変わり目で、三寒四温…とても不安定な時期です。

この時期 茶道ではお釜を釣り釜に替えます。五徳は外して、天井から吊り下げた鎖に筒釜のようなやや小ぶりのお釜を掛けるのです。お釜は吊り下がっているのですからとても不安定な状態で、まさに春のこの季節を反映しているかのようです。

柄杓を扱うたびにお釜がわずかに揺れます。火勢によってもわずかな動きが・・・。お釜を吊るすという発想はもともと民家の囲炉裏にあった自在から出たものなのでしょう。

しっかり春になって暖かくなると、羽の広い透き木釜を掛け 火を見せないよう工夫をします。本当に茶道は季節とともに細やかな配慮をするものだと感心します。

「花の兄」といわれる梅も咲いたことですから、寒さが長かった今年も”梅一輪一輪ほどの暖かさ”となっていくことでしょう。

![]()

2012.3.1 茶杓削り

茶杓は削った方の手のぬくもりが伝わるような道具です。カルチャーセンターで一日茶杓削りの講座を受けてきました。

以前にも自己流で削ったことがあります。しかし櫂先がスキー板のようになってしまいました。それでも初めての自作品でしたので《道の友》と銘をつけました。

やはりちゃんとしたやり方を習わなければと、思い立ったのです。 講師は茶道家のO先生、茶道の歴史やお道具についての講座もお持ちの方です。

先生ご自作の茶杓も見せていただきました。とても華奢な繊細な茶杓で、筒には素晴らしい文字で、銘《紫雲》と書かれていました。とても濃い墨で書かれたとのこと、まるで漆で書かれたように字が盛り上がっていて、驚きました。

茶杓は櫂先を予め曲げてある幅広のものを、小刀で削っていき、最後はヤスリで整えます。 先生が持ってこられた茶杓の原型の中から好きなものを選びます。以前に削った竹より上等な竹のようで、厚さも薄いですし、景色となるシミ?もあり、節も面白い様子です。

小刀は先生が貸して下さいました。

最初に、削る時の茶杓の持ち方、小刀の持ち方から教えていただき、削る範囲を鉛筆で印をつけます。こわごわ削りはじめましたが、結構力を入れないとだめです。最初はコマコマ削っていましたら、「いっきに小刀をつかいましょう。長い削りかすが出るように」とご忠告。

時間内に仕上げなければならないので、だんだん大胆に削っていきます。両側面削った後は大事な櫂先と切り止め。ちょっと難しいところなので、先生に助けていただき何とか出来ました。それからはヤスリで全体をこすり、櫂先の厚さをうすく滑らかにしていきます。

後は白い絹布で気が遠くなるほど何回もこするとよいとのことでした。良い竹の茶杓は使っていくうちに素晴らしい色に変わっていくそうです。

先生のご指導のおかげで素敵な茶杓が作れました。銘は何とつけようかまだ決めていません。毎日ひたすら白絹でこすっています。宝物が一つできたようでとても嬉しいです。

追記:銘は「芽吹き」にしました。ちょうど作ったのがこの季節ですし、茶杓作りに私が目覚めた?心境も入れて…。

![]()

2012.1.30 茶杓に付着する抹茶

炉の季節は、お釜の煮えも良く、湯気が盛んに出て中のお湯もすぐ減ってしまいます。蒸気が沢山出ることは、のどや肌も潤う感じで良いのですが、お茶を点てるときに困ることが一つあります。

それは茶杓に抹茶が付着してしまうことです。

抹茶が付着した茶杓を最後に清めるとき、帛紗が汚れてしまうのが気にかかります。それでも一応清めた後 建水上で帛紗を叩きますがきれいには取れません。

その抹茶の付着してしまった帛紗で拝見時に茶入や棗を清めるのは、なお気になります。

いつか研究会の時に某業躰先生が何気なくおっしゃったことを思い出しました。「点前をする前に紅絹(もみ、昔着物の胴裏に使っていた赤い絹布)でしっかり拭いておけば抹茶は付きにくいですよ」と。

早速、わずかに残っていた紅絹の端切れでこすってみました。何回もこすっていくうちになんだかつやも出てきました。

それでお点前をしたところ、いつもより抹茶の付着度が少なかったようです。

茶杓は稽古の後そのままにしてしまうことが多く、茶杓の表面に少なからず抹茶が付いたままになっていたため、余計次の稽古時に抹茶が付きやすくなってしまっていたのだと思います。汚れは汚れを生む・・・というわけでしょうか?

お釜の湯気のせいにしていましたが、稽古が終わった後の手入れがよくなかったこともあったようで反省です。紅絹の布でしっかりと拭いて、つるつるの状態にしておくようにするのがさしあったての解決策のようです。

![]()

2012.1.18 薄茶にも古帛紗を

濃茶で、楽茶碗を使用した時は濃茶を練ったらそのままお出ししますが、楽茶碗以外のお茶碗を使ったときは古帛紗を添えて出すことになっています。

楽茶碗は焼きが甘く肉厚で、熱伝導が穏やかなので古帛紗は必要なく、それ以外のお茶碗では熱伝導が良くこれはお茶碗を手にした時に熱いでしょうからという意味で古帛紗を添えるのだと習ってきました。実際には濃茶でお茶碗が温かいことはあっても、熱いということは今までにあまり経験したことはありません。

むしろ熱伝導がよいお茶碗は冷めるのも早いのでお茶が冷めないように古帛紗をあてがうという効果もあるのでは?と思ったりもします。

翻って、薄茶茶碗は京焼・唐津・瀬戸など熱伝導のよい物が多く、熱くなってしまうことがあります。特に炉の季節、お釜のお煮えがはげしい時など事前に《失礼します》と言って、水指から水を差すこともありますが、そう何杓もというわけにはいきません。そんな状況で点てた薄茶のお茶碗はとても熱く、お出しする時にお点前さんもそれを頂くお客様も指先や手の平が赤くなったりします。

そういう時 働きで古帛紗を使っても良いのではと思います。尤もこういう事態にならないよう点前を始める前にお釜に水を差しておくべきでしょうが…。

茶道を習い始めたころ、お薄の点前で抹茶をお茶碗に入れた後、水を入れないのに水指の蓋を開けるということ、何も考えずに機械的にしていました。上記のような事態に備えてであったことが分かったのは大分経ってからのことでした。後で分かることがいろいろあります。

お濃茶の適温は仕上がりが80℃くらい、薄茶は70℃くらいが理想的とされています。

茶事では濃茶を適温で美味しくお出しするのが主たる目的のものですから、初炭手前をして懐石の間にお釜のお煮えがちょうどよくなるよう設定されています(炉の場合)。

濃茶が終わるころには炭も火力がおとろえはじめます。お釜のお煮えも一段落、お薄を点てるのにちょうど良い状態になるのでしょう。そこではお茶碗が手に熱いということはおきず、適温の美味しいお薄が点てられるというわけです。お茶事(正午茶事で、続きお薄をした場合)の流れは実にうまくできています。

![]()

2012.1.14 初釜

今年も初釜を無事行うことができました。

風邪で欠席された方。仕事でやむなく欠席された方などいらっしゃいましたが、皆さまで新年を寿ぎ、今年も稽古に励むこと心新たにしました。

濃茶は一碗・二碗までを私が、三碗と仕舞い付けは練習の意味で生徒さんにしていただきました。

薄茶は、水曜クラスが土曜クラスを、土曜クラスが水曜クラスをもてなすという形式にし、半東をしたらお点前をするというローテーションで皆様が初点できるように工夫。初めての試みでしたが、バタバタすることなく、静かに進みました。

台子ですることを予めメールをしておいたため、しっかり予習をしてきてくださり、落ち着いた見事なお点前で、半東さんぶりも慣れてきて 空いた器物を下げたり、とても気働きができるようになり私は安心して見ていられました。

しかしこういうあらたまった場でのお点前には皆さんとても緊張されたようで、「茶杓を持つ手が震えた」等おっしゃっていて、私は《それでよいのよ》と内心でつぶやき、こういう形式にしてよかったと思いました。

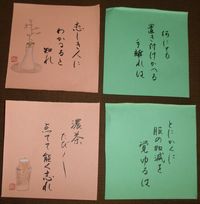

余興の福引は、毎年悩むのですが、今年は去年皆様で《利休百首撰》を書き上げたので、その歌留多版にしました。下の写真↓参照。下の句を描いたカード《ピンク色のもの》を皆様にひいていただき、上の句《グリーン色のもの》を私が読んでその下の句に当った方が手をあげるというもの。そしてそこに描かれている画で福が当たるというものです。

準備をしっかりしておいたので、皆様の動きもきびきびして、盛り沢山の内容の初釜でしたが、午前10時に始め軽食も含めて午後2時にはすべて終えることができました。

普段の稽古の時とは違って、こういう機会に、生徒さんの習熟度、弱点が分かりますので参考にして 今年も皆様にお教えしていこうと私も心新たにした次第です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()