![]()

new2013.0629 奥伝の稽古

今日、奥伝の特別稽古をしました。

「真の行台子」の稽古です。私が茶道教室を始めて以来、ここまで習熟された生徒さん第1号です。

「真の行台子」点前は、裏千家で私たちが学べる最高位のお点前です。稽古には敬意を表して紋付で臨みます。

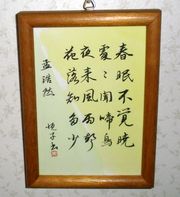

床の飾りつけも格調ある軸(花園天皇のご宸翰)を掛け、矢筈板に唐金の花入れにギボウシを入れ、床中心に置きました。真塗の台子に唐銅の皆具を飾っておきます。

床の飾りつけも格調ある軸(花園天皇のご宸翰)を掛け、矢筈板に唐金の花入れにギボウシを入れ、床中心に置きました。真塗の台子に唐銅の皆具を飾っておきます。

まず私がお点前を披露して、次に生徒さんにしていただきました。初めての動作や道具の扱いが出てきます。

そもそも茶道は中国から初めて伝わってきた時、道具はすべて唐物でした。唐物が大変貴重であったため、だんだんに国焼きのものや竹などいわゆる和物の道具を使うようになりました。そして唐物と和物がまじった設えの点前となり、じょじょに和物だけの点前になります。

茶道の稽古では和物だけの設えの点前(小習い16ヶ条)から稽古をしていき、次に唐物も設えに出てくる点前(四ヶ伝・行の行台子)に入り、そしてすべて唐物という「真の行台子」になります。

奥伝は、テキストはありません。先生から稽古をつけていただくたびに、家に帰ってから記憶が薄れないうちに点前順序を書きためます。そのメモをすべて完成させるまで何年もかかります。この点前はそうしょっちゅう稽古していただけるものではありません。風炉の時期と炉の時期に1回ずつしていただければ良い方で、稽古ができない年もあります。

「真の行台子」まで進めば茶名が頂けるのももうすぐ。

ここまで稽古をしてこられた生徒さんを持てたことの幸せを感じつつ、一層しっかりご指導しなければと肝に銘じた一日でした。

2013.0625 茶道の先生になるには

私は生徒さんに「行の行台子」までは、がんばって稽古してほしいと常々思っています。

理由は「行の行台子」の許状を頂くと、淡交会に入会できて、年に何回かの研究会に参加できるからです。そして京都今日庵での行事にも参加する資格が得られるからです。

また、我が家の小さな茶道教室の中だけでは味わえない、裏千家という大きな団体に帰属しているという実感を得、視野がひろがるからです。

嬉しいことに、最近「行の行台子」まで進まれた方が増えてきました。初めて淡交会の研究会に出席された生徒さんは、初めに行われる《ことばの唱和》や《物故会員への黙祷》等に驚かれます。業躰先生に起立して全員で《よろしくお願いいたします》と一礼することが、学校の授業を思い出すとおっしゃいます。

私も昔、初めて研究会に行った時は同じ感想を持ち、ちょっと驚いたことを覚えています。

「行の行台子」の次はぜひ「茶名」を目標に励んでいただきたいです。「宗名」は茶道をする方にとっては憧れです。

私が茶道教室を自宅で開いたのは47歳頃のことでした。茶道を師からご指導を受けるうちに、貴人畳に坐る師の姿を見て「私もあそこに坐ってお教えしたいな」と思い始めたのです。師からも《誰か一人でもお教えすると力がつくわよ》といわれていました。

ちょうどその頃、我が家で家を建てることになり、何とか床の間のある8畳の炉を切った部屋を確保したいと家族を説得しました。

部屋の次は、茶道具を揃えなければなりません。以前からしていた通信教育の添削の仕事を続けながら、稽古道具を少しづつ集めていきました。茶道具はいろいろと種類が多いので結構大変でしたが、増えるごとに嬉しくなりました。

次の問題は、生徒さんにどうやって来ていただくかです。娘のPTAでご一緒だった方や、ご近所の方に声を掛けました。今のようにインターネットのない時代ですから、こちらから積極的にお願いしないと来ていただけません。

教室を開いてかれこれ20年以上経ちました。

生徒さんがたったお一人という時期もありましたが、最近ではインターネットのおかげで、生徒さんも来ていただけ、有り難いことと思っています。

生徒さんの中で、将来お一人でも茶道の先生になられる方があらわれたら良いなと秘かに期待しています。そのためにも気を引き締めてご指導をしなければと思っています。

2013.0601 茶道教室のTV撮影

わが家でアメリカ人の大学教授・B先生に茶道をお教えする様子が撮影されることになりました。某番組からの依頼です。

このB先生が日本のいろいろな伝統文化を実地体験して、米国と日本の文化の違いについて語るという番組だそうです。

8人ものスタッフの方がいらしてカメラや照明などの器材をセットしての撮影です。B先生は着物に着替えられ、意気込み十分です。

お客様役のわが教室の生徒3人も全員着物で、稽古場の雰囲気は上々。

B先生には五月初めの打合せの日に、1時間ほど割稽古なしの平点前の手ほどきをしたのですが、なかなか大変でした。

その時に茶道具の一式と点前の英語版の教科書をお貸しして自習してくるとのことでした。

今日の本番が二度目の平点前という状態でしたので、どうなることかとヒヤヒヤものでした。

順序や扱いなどは、その都度ご指導をしましたが、帛紗の捌き方、清め方、点て方などは、なかなかどうして2回目とは思われないほどの頑張りでした。

正座は大変お辛そうでしたが、休憩時間をとりながら何とか棗と茶杓の拝見、戸口で一礼して終わるところまでなさり切りました。

午後からは、私への茶道に関してのインタビューでした。インタビュアーにはB先生に日本人のO先生が加わりました。

熱い照明のもとカメラが回る中、お点前をして実際に感じた疑問や茶道一般についてのいろいろな質問がありました。

私にとっては大変なイベントでしたが、教室の皆様や主人の後押しでお引き受けすることにして、何とか終えることができてホッとしました。

私や教室の方々にはとても良い経験でした。どういう映像になるのか楽しみです。

|

|

|

↑ 準備中

インタビュー → |

|

↑ お薄のお味は?

2013.6.1 |

2013.0528 明かりを消して

草庵の茶室は本来天井からの明りはありません。障子越しの明かりと、突き上げ窓からの明かりだけで薄暗い部屋です。

我が家の稽古場は八畳間で、方角からしてもそんなに明るいとはいえません。そこで稽古の時はいつも昼間でありながら、電気をつけています。

先日、天気も良かったので、電気を消して、自然光の中で稽古をしてみました。障子を開け放って窓も開け、薫風も入りとても良い雰囲気でした。

生徒の皆様も初めての試みに、とても新鮮な感情を持たれたようです。

お点前をする方のシルエットが、暗いところ、ほんのり明るいところとコントラストがつき、釜からの湯気もいつもより白くはっきり見えるようです。畳の目も明暗がはっきりして、ちょっと幽玄な感じです。しっかり見ようと、また音を聞こうと、味わおうと何か五感が砥ぎすまされていく感じです。お点前のいろいろな所作のアラは見えません。(夜目遠目笠の内ですね)

濃茶を練る段になり、茶碗が黒楽でしたのでお点前の方は《どのくらいお湯を注いだらよいか》苦心され、《練れているのだかよく見えない》としきりにおっしゃいました。

でも昔はこのような薄暗い中で濃茶を練ったのですね。

手探り状態(少し大げさですが)で練られた濃茶は、普段の濃茶とそんなに違いなく美味しいものでした。いつもの感触がしっかりされていたのでしょう。お上手でした。

お客の方は一生懸命見ようとされていたためか目が《疲れた》ようです。私も目を見開いてご指導したので少々疲れました。明るいところばかりの生活で人の目も機能的に退化しているのでは…

そこで、次の方の点前からは明りをつけてしまいました。

しかし、時間とともに明るさ・日の射しこみ方が変化する自然光の中での経験は貴重なものであったと思います。

2013.0515 茶道とは?ディスカッション

今日の稽古が終わった時、「茶道って何?」ということについて生徒の皆様と熱のこもった話し合いになりました。

6月初めに日米文化の比較ということで、家に米国の教授がいらしてインタビューを受けることになったからです。その方は一日茶道教室を体験し、実際にお点前もされたいとのことです。

茶道を説明することは結構難しいです。日本人に対しても説明の難しいことを外国の方に説明するのですから、どうなることやら・・・

幸い私の教室には、米国で何年か過ごされ、茶道を米国で習っていらした方がお二人もおられるのです。

★ ★ ★

「日本の伝統文化はすべて”型”があるのよね」「そう、型を繰り返し練習していくのよね」「何回も繰り返し練習していくうちに集中力が・・・」「体で覚えていくのね」

「点前を人前でするって緊張感があってよいのでは」「季節にも敏感になるわよね」「点前だけでなく、床の間の軸や花も含めてまるごと お茶なのよね」

「そうそう、お道具やお菓子もすべてまとめて」「何もない畳の茶室でするのがいいのよね」「お点前をしている時は、普段の心配事や忙しさを ひと時忘れることができるんじゃない?」

「外国人に”紅茶などを飲む時とはまったく違う。一杯のお茶を用意するのにずいぶん時間をかけるのね”と云われたことがあったわ」「道具を持ち込むところから始まって、並べたり、清めたり・・するものね」「お道具の拝見までもあるし…」

「時間をかけることに精神性があるのでは?」「茶道も時代とともに変わってきているわね」「明治時代、外国の文化がどっと入ってきて日本の伝統文化は危機的状況になったわ。その時は、”数寄者の茶”が何とか茶道を守ってきて、だんだん女学校の学校教育にも取り入れられたりして存続できたようね。現代は主に女子の稽古事のひとつになっているわ」「わび・さびは現代ではあまり意識はないのでは」

「女子も社会に進出して忙しくストレスの多い日々を送っているので、茶道の稽古をすることでいやしになっているのでは」「お稽古事でもピアノだと、家で練習しなくてはいけないけど、茶道の稽古はそういうことがないからいいわ」「そう、稽古場で点前をすること・・・・それが茶道の稽古」

「茶道って結構ながく続けられるものよね。何十年もしている方が多いわ。お点前自体は沢山あるといっても無限にあるというものではないわね。ある程度すれば後は繰り返し・・・」「炉と風炉がある」「忘れるから続くんじゃない?」「ゴールがなく、ずっと続けてもなぜか楽しい」

「正座するのが大変だけれど、立礼では足は楽だけれどやはり本当の茶道は畳ね」「椅子に坐っては 床の間も見る高さ・角度が違ってだめね」

★ ★ ★

いろいろとディスカッションをしていくうちに、現代の茶道の何たるかがすこし整理されていくように感じました。

茶道の稽古は、スポーツのように練習して記録を伸ばしたり、試合があるわけでなく、書や編み物のように作品が残るというものでもなく、何とも心もとないものです。稽古場での その時その時、一期一会の稽古、それを繰り返すことで人間が修練されていく修業のような稽古事だということで結論を得ました。

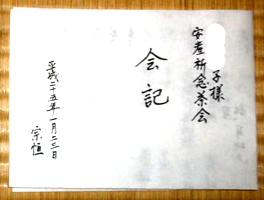

2013.0424 再び安産祈願ミニ茶会

今年、わが教室ではおめでた続きです。

近々ご出産予定の生徒さんの安産祈願ミニ茶会をしました。7年近くわが教室で茶道をお稽古してくださり、ご結婚式には私までお招きいただきました。

今月で一応お休みになることになり、花の季節ですから茶箱の《花点前》をして安産祈願をしました。

いろいろ考えての趣向です。

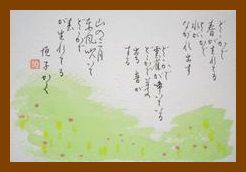

軸・・・・・・「一華開五葉」 自筆 繁栄を祈念して

花・・・・・・賑やかに、ショカツサイ・黄えびね蘭、すずらん、コデマリ、ウツギを入れました。

香合・・・・・《戌》

茶箱・・・・・雪月花七宝繋がり茶箱

茶碗・・・・・仁清写し《柳絵》 中村秋峰造

茶杓・・・・・銘「佳日」

茶・・・・・・「福昔」 一保堂

菓子・・・・・「岩根つつじ」

柄杓扱いでの茶箱点前です。茶箱の稽古は、毎年夏に瓶掛けですることが多かったのですが、その点前に合った季節にするのが本筋、良かったです。

坐るのが大変になられたのでお客様は椅子でおもてなし。

《私のためにこんなにまでしていただいて》と、大変感激してくださいました。

元気な赤ちゃんのご誕生を皆様と心からお祈りしていますよ。赤ちゃんと又遊びに来てくださいね!

|

|

|

|

|

|

追伸:6月中旬に、無事大きな元気な赤ちゃんが生まれたという連絡を受けました。おめでとうございます。健やかなご成長を!

2013.0418 銘のある道具

茶道では、茶杓のみならず、茶碗、花入れ、茶入、花入などの道具に「銘」が付いていることがあります。

「銘」は心に刻みつけて忘れないという意味があって、“感銘する”“肝に銘ずる”などに使われ、単に呼び名・名前・名称を表す「名」とは区別されます。

「銘」は作者や所蔵者の名によるもの、形状によるもの、逸話によるもの、和歌に因んだものなどがありますが、「銘」をつけるときはそれなりに思いがあって付けるのです。

「銘」は作者や所蔵者の名によるもの、形状によるもの、逸話によるもの、和歌に因んだものなどがありますが、「銘」をつけるときはそれなりに思いがあって付けるのです。

《喜左衛門》という銘を聞くと「あー、あの井戸茶碗だわ」と思い描くことができます。《園城寺》《桂川》と聞けば花入れとすぐイメージできます。《俊寛》《早船》と聞けば楽茶碗を、《泪》と聞けば茶杓・・・・というように銘があることで特定化が容易になります。

つまり「銘」はその道具のアイデンティティのようなもの。それがあったおかげで、その道具が何百年の長きにわたって現代まで正しく伝わってきたのだと思います。

もし「銘」が付けられていなかったとしたら、それらの道具は素晴らしいものでも時代とともにうずもれてしまったかもしれません。

唐物も日本に入ってきた時は「銘」がありませんでしたが、茶入などでも所持者の名を付けて《松屋肩衝》とか、和歌に因んで《付藻(九十九)茄子》など「銘」を付けて特定化しました。

道具に「銘」を付けて特定化するという茶人のアイディアは大したものだと、今さらながら思います。

2013.0415 井戸茶碗考

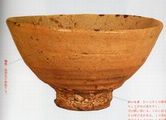

高麗茶碗といえば井戸茶碗が有名です。大井戸、小井戸、青井戸などで、国宝になっているのが、大徳寺孤蓬庵所蔵の《喜左衛門》←です。

高麗茶碗といえば井戸茶碗が有名です。大井戸、小井戸、青井戸などで、国宝になっているのが、大徳寺孤蓬庵所蔵の《喜左衛門》←です。

全体に枇杷色で、胴の張りが豊か、見込みは深く、高台脇にはカイラギが見られ、高台内は兜巾になっているものもあるが特徴です。カイラギというのは刀の鞘に使われるチョウザメの皮に似ているのでそういいます。

柳宗悦が著書「茶と美」の中で実際に《喜左衛門》茶碗を見た時の感想を述べています。

「いい茶碗だ。だが何と平凡極まるものだ。それは朝鮮の飯碗である。それも貧乏人が普通ざらに使う茶碗である。まったくの下手物である。典型的な雑器である。」と。

しかし続けて「だがそれでいいのである。素直なもの、無心なもの、誇らないもの、それが美しくなくして何であろうか。平凡な実用こそ健全な美を保証する。そこに美を見出した茶人の心には驚くべき正しさがある。」と。

この柳宗悦の説で、”井戸茶碗は飯碗であった”という通説が今に至って語られています。

しかし近年 韓国の陶工が新説を出しています。山本兼一著《利休の風景》の中でそのことが書かれていました。

井戸茶碗は飯碗でなく、先祖を供養するときに使われる祭器であるというのです。韓国の通度寺に遺されている礼拝図に、この茶碗が祭器として描かれているというのです。しかも もし日常的に庶民が使っていた飯碗であったとしたら、韓国に今でもいくらか残っているはず。ところが破片さえ出てきてないというのです。

それに韓国ではもともと茶碗を手に取って食べるという習慣はなく、机に置いたまま匙で食べる習慣です。井戸茶碗では高台が高くて小さく、安定感がありません。しかも食器は金属や木製がほとんどであったというわけです。

飯碗にしては形・色など凝った造り…新説に軍配を上げたくなりました。

そういえば日本では現在、陶器や瀬戸物のお茶碗でご飯を頂いていますが、昔は茶事の懐石の時でもわかるように、蓋付きの漆器が使われていました。漆器は温度を保つもので、ご飯が冷めるのを防いでくれます。しかも割れることなく長持ちします。

2013.0330 準教授・助教授・准教授

平成12年から裏千家茶道では、広く一般社会にも分かりやすい制度として「資格制度」が設けられました。

これにより、入試や就職の際に提出する履歴書の資格欄に明記できるようになりました。

今まで私たちは 茶道は単なる趣味で、何年習っていても許状は単に習熟度を表すもので、特に「資格」といえるようなものではないと思ってきました。

この制度で履歴書にも書けるとなると、民間資格といえども単に趣味といって気楽に楽しむというだけでなく、「資格」相応のものを求められるのではないかと思います。

今までは裏千家という団体の中で、習熟の励みとして許状を頂いていましたが、今では履歴書などを通じて社会にも開示される「資格」となったわけですから。

この制度で、相伝(許状)種目と「資格」の二本立てになりました。例えば《真の行台子》の許状を頂いた方は、自動的に講師の「資格」を得ることになります。

ちなみに私は《準教授》という相伝(許状)種目をもっているので、助教授という「資格」があるということになります。

大体《準教授》という相伝(許状)種目自体がちょっと分かりにくいもので、《茶名》という相伝(許状)種目を得た後二年以上たてば頂けるものなのです。

ちょっと話は違いますが、最近、准教授という言葉が出てきました。この【准】という字、今まであまり馴染みがなかったものですね。

アメリカの学者の世界では、Professor(教授)→Associate Professor(副教授)→Assistant Professor(助教授)→Instructor(講師)となっているそうです。

日本の助教授は直訳するとAssistant Professorであり、アメリカのAssociate Professorに対応する二番目の地位ではなく三番目の地位と誤解されることが多々ありました。

そこで、この准教授という名称が出てきたわけです。いわゆるグローバリゼーションです。

もし私が英語版の名詞を作るとしたら Associate Professor と書くべきか、Assistant Professor と書くべきか、どちらなのでしょうか? 余計なことながら考えてしまいました。

今日のお稽古で久しぶりにいらした方から寛永堂の《大納言 清澄》という和菓子を頂きました。大納言の粒あんの周りを砂糖でコーティングした品の良い干菓子です。

そういえば「大納言」というたいそう立派なネーミングが、どうして小豆に付けられたのでしょうか?

先日主人が一人散歩をして、くたびれてしまったので自販機で《大納言汁粉》を買って飲んだそうです。その時に主人も”どうして「大納言」というのだろうか”と思って帰ってから調べたのです。いろいろと疑問に思ったことはすぐ調べるのが主人の学者魂です。

以下は主人からの受け売りです。

大納言小豆とは本来丹波の小豆で、徳川幕府は多くの小豆を比較して 煮ても腹の割れない丹波の小豆を 正三位の大納言は殿中で抜刀しても切腹しなくてすむ ということから大納言小豆と名付けたそうです。

大納言小豆とは本来丹波の小豆で、徳川幕府は多くの小豆を比較して 煮ても腹の割れない丹波の小豆を 正三位の大納言は殿中で抜刀しても切腹しなくてすむ ということから大納言小豆と名付けたそうです。

ちなみに江戸幕府での大納言は尾張徳川家と紀州徳川家のみとのこと。

ついでながら、同じ御三家でも水戸徳川家は従三位の中納言。中納言の唐名は黄門侍郎、略して黄門なので、水戸藩主・権中納言である徳川光圀は水戸黄門と呼ばれるのです。ですから仮に殿中で抜刀すれば、従五位上の浅野内匠頭と同じ運命を辿ることになるというのです。

主人の飲んだ《大納言汁粉》は北海道の小豆を使って作られた汁粉でした。現在は腹割れのしない大粒の小豆をすべて大納言小豆というようです。

「この歳になっても知らないことが沢山あるね」と疑問を解決した主人の表情は得意満面。