![]()

new2013.12.21�@�m�Ô[��2013

�@2013�N�������Ōm�Ô[�߂ł��B

����1�N�����Ƒ������C�ɉ߂������������ŁA�䂪�Ƃ̒����������m�Â��x�ނ��ƂȂ������I���邱�Əo���z�b�Ƃ��܂����B

�N���͂���1�N�ǂ��ł���������U��Ԃ��āA�ǂ��������Ƃ┽�Ȃ��邱�ƂȂǎv���߂��炷�̂��ǂ��Ǝv���܂��B

1�N��1��͒���������Ƃ����ڕW�͒B�����܂����B�F�l�̏K�n�x���オ���Ă����̂ŁA�t�����Ԍ������낢��o����悤�ɂȂ�A���k������Ԍ����y�����Ȃ��Ă����悤�Ɋ����܂��B�����͗ǂ��������Ƃł��B

���ȓ_�Ƃ��Ắs�s�̍s��q�t�ȏ�̋�������Ƃ�ɂȂ��������������ɂ�������炸�A�Ȃ��Ȃ��㋉�̌m�Â����鎞�Ԃ����Ȃ��������ƁB���N�̉ۑ�ł��B

�����̌m�Ô[�߂͔Z���t�Ԍ��ƕ��Ԍ������āA���̌㑁�߂̔N�z�������܂����B

|

|

|

|

|

|

2013.12.20�@�f��s���x�ɂ����˂�t

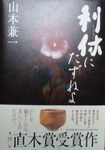

�@�R�{���ꎁ�́u���x�ɂ����˂�v���@2008�N���s����Ă����ɓǂ݂܂����B

�@���x��70�ɐؕ�����������A���n��I�ɑk���ď@�ՁA�^�l�Y�̎���܂Ŗ߂�Ƃ����\���̖{�B�͂��Ƃɗ��x�A�@���A�G�g�A�D���Ƃ����悤�Ɍ��肪���܂��B�ƂĂ��ǂ݂₷����C�ɓǂݏI���܂����B

�@���x���m�A�痘�x�A�@�ՁA�^�l�Y�Ǝ�Ԃ��Ă����ɂ�A�����̃C���[�W������ɂȂ�A�u��͂藘�x���l�ԏL����l�̒j�������̂��v�Ƃ�����ƃC���[�W�������Ȃ�A�㖡�ɖ�肪����܂����B

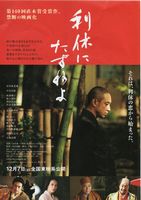

�@����f�扻���ꂽ�Ƃ������ƂŁA�����ςĂ��܂����B�f�扻����̂͑�ς����Ȗ{�ŁA�ǂ̂悤�ɍ���Ă��邩�����ÁX�ł������A����Ƃ��Ă͗ǂ��ł��Ă���Ǝv���܂����B

�@���x���́u�s��C�V���v�A�@�����́u���J���I�v�A�D�c�M�����́u�ɐ��J�F��v�A�G�g���́u��X�얾�v�A�����ĕ���Љ����́u�s��c�\�Y�v�B

�@���x���́u�s��C�V���v�A�@�����́u���J���I�v�A�D�c�M�����́u�ɐ��J�F��v�A�G�g���́u��X�얾�v�A�����ĕ���Љ����́u�s��c�\�Y�v�B

�@�ؕ��̓�����X�^�[�g�A����20�N�O�A����10�N�O�A�����ė^�l�Y����ȂǐD������Ȃ���X�g�[�����W�J���܂��B

�@�^�l�Y�̎��A���N����A��Ă���ꂽ�Ⴂ�����Ɏ䂩��Ă��܂������A���̏����������Ă��������ȗΐF�̏��فi�����j�I�E�E�E���́u���فv�����̉f��̃|�C���g�B

�@�@���́A�̗̂��x�������������ɂ��Ă����ƋC�ɂ��Ă��āA���x���ؕ��������ɂ��̂������ɂ��́u���فv���I�I�I�c����������@���̕��G�ȐS���́E�E�E

�@�ς���̊��z�Ƃ��ẮA�����Ƃ��A�W�[���Ƃ���Ƃ�����A��������Ƃ�����Ȃ����Ԃ��߂����f��ł����B

�@�C�V���ɂ́A���x��������V�[�����A�^�l�Y��������V�[���̕����s�b�^�����Ă��܂����B

�@�������x��������ƃC���[�W�_�E�����������̉f��ł����B

2013.11.22�@�P�l�f�B�ÎE����T�O�N

�@1963�N11��22���P�l�f�B�E�A�����J�哝�̂��ÎE�����Ƃ����Ռ��I�Ȏ���������܂����B

���N�͂��傤�ǂ��ꂩ��50�N�ɂȂ�܂��B�܂����A�P�l�f�B�哝�̂̒����̃L�����������E�P�l�f�B��������g�ɏA�C��������ŁA�����ƃP�l�f�B�̖��O���V����A�s�u����₩���Ă��܂��B

�@�����@���͑�w1�N���ł����B������11��22���͎O�c�ՂŁA�������ɓ����Ă��܂����̂ŁA�����𒅂Ă����̂��^�т����Ă��܂������B���̋L�O���ׂ�������f�r���[�̓��������킯�ł��B

���̍Œ��ɃP�l�f�B�ÎE�̃j���[�X���ǂ�����Ƃ��Ȃ������Ă��āA�F�œ��h�������Ƃ��o���Ă��܂��B

�A���Ă���s�u�̉f�������܂������{���ɏՌ��I�Ȏ����ł����B

�������ł́A�����������L�������C������Ƃ��̒�̃W�����N�̎p���ɁX���������ł��B����3�˂��炢�ł������W�����N�����Ɍh��̂����������Ă���̂��Ȃ�Ƃ��������ň�ۓI�ł����B

���̌�P�l�f�B�Ƃɂ͎��X�ƕs�K�Ȏ����������܂��B

�@����L�������C��������s�u�Ŕq�����āA���Â��Ǝ��̗���������܂��B

���킢�����̎q�ł������L�������C������́A50�N��ɂ���⒓����g�ɂȂ낤�Ƃ́E�E�E�B

�܂������ɂ�����f�r���[�����������A50�N��ɂ���⒃���̐搶�ɂȂ낤�Ƃ́E�E�E�@���̓����͎v���Ă����Ȃ����Ƃł����B

�l�����ė\�z�����Ȃ����ƂɂȂ�܂����B

2013.11.10�@�u���m�Áv�H�u�m�Áv�H

�@������ł́A�����ł��_�O�̃f�����X�g���[�V������������͋��[�搶�ɁA�u�����̂��m�Â��肢�������܂��v�ƈ��A�����܂��B

������[�搶���A�u�����̌m�ÂɁs���t������̂͂��������B�����̌m�Â��肢���܂��ŗǂ��v�Ƃ������Ⴂ�܂����B

�@�䂪�Ƃ̌m�Ï�ł����_�O��������́A�u�����̂��m�Â��肢�������܂��v�ƈ��A�����Ă��_�O���n�߂܂��B

�����ŏ�L�̋��[�搶����������������Ƃk����ɓ`�����Ƃ���A�u���̏ꍇ�A���m�Âƌ������́s���t�͑��h��ł͂Ȃ����J��Ȃ̂ł́v�Ƃ����ӌ����o�܂����B

�Ⴆ�Ώ����́A���q�A�َq���Ƃ͂��܂茾���܂���B�����q�A���َq�A�����A�����E�E�E�E�Ȃǁs���t�����Č������Ƃ������ł��B

�s���t�����Č������Ƃ͒��J�ŁA��i�ȕ\���ł��B�ł����炨�m�ÂƂ����Ă����������͂Ȃ��̂ł͂Ƃ̈ӌ��ł��B�Ȃ�قǁA�����ł��ˁB

�܂��ʂ̕��́u�����̌m�Â��肢�������܂��v�ƌ����������A�s�V�b�Ƃ����ْ����������Ă悢�̂ł͂ƁA�q�ׂ��܂����B�u�����̂��m�Â��肢�������܂��v�͉����Â��̂悤�Ȋ���������Ƃ������܂��B�m���ɂ�����������������C�����܂��B

�^�t�̈ӌ����o�āA���ꂼ��ɂ�������Ƃ������R�Â�������A���҂Ƃ��[�����������̂ł��B

�����̈ӌ��ɍ����t����ׂ��ł͂Ȃ��A�������ŗǂ��������g���ɂȂ�Ǝv���܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@���łɁA���̍��J�Ŏg������{��ŋC�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

����́u���������Ă��������v�ƁA�ւ肭�������������ł��B�����������A���Ō�����ƁA�s����Ȃɂւ肭����Ȃ��Ă��ǂ��̂ł́t�Ǝv���Ă��܂��܂��B

�Ⴆ�A�����̂����q�Ȃ̂Ɂu�g�킹�Ă��������܂����B�v�Ƃ��A�u�������Ă��������܂����v�u�����|�������Ă��������܂����v�u���点�Ă��������܂����v�u�Q�������Ă��������܂����v���X�B

�u���������Ă��������v�́A���A�l�łƂ������ӂ̋C������\���Ă��邩���m��܂��A�u���̂����q���g���܂����v�u�����܂����v�u�����|���܂����v�v�u�����肵�܂����v�u�Q���������܂����v�E�E�ŗǂ��̂ł�?

�h����A�u�����āv�u�����āv�ƘA���ł͎����ł��B

���{��͓��!�ł��B

2013.10.26 ���F�̍Ō�̌m��

�@�������̂ŁA���N�����F�Ō�̌m�ÂƂȂ�܂����B�����͑䕗27���̐i�H���C�ɂ��̌m�Âł����B���N�͑䕗�����܂ł�����Ă��܂��B

�@���F�̂��߂�����ɓy�j�N���X�ŁA�s�Y�t�Ԍ��t�Ɓs�O�F�V���t�̌m�Â����܂����B

�����𑁂��������Ă��܂����̂ŁA���Y�ŒY�����Ă��Ȃ��Ȃ��������A�s�Y�t�Ԍ��t�̔����͂��ʂ邢���̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�s�Y�t�Ԍ��t�̎��͉�������^�C�~���O�ɒ��ӂ��c���̉������Ă����̂��E�E�E������̉ۑ��ł��B�������A��́s�O�F�V���t�̍��ɂ͐ԁX�Ɣ������R���A���������������_���܂����B

�����𑁂��������Ă��܂����̂ŁA���Y�ŒY�����Ă��Ȃ��Ȃ��������A�s�Y�t�Ԍ��t�̔����͂��ʂ邢���̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�s�Y�t�Ԍ��t�̎��͉�������^�C�~���O�ɒ��ӂ��c���̉������Ă����̂��E�E�E������̉ۑ��ł��B�������A��́s�O�F�V���t�̍��ɂ͐ԁX�Ɣ������R���A���������������_���܂����B

���Ԍ��͉����낢��ƌm�Â��Ă���̂ł����A��͂葫�������ǂ������܂������܂���B�����ގ��͊����ł����A�����������������̏�A�����͉���ɂ��Ȃ邵���ɂ��Ȃ��c�����ŏ�肭�����Ȃ��悤�ł��B��������Ƃ��������œ_�O���ɍs������A�����E�����̐ȂɋA������o����Ɨǂ��̂ł����B��������ꂩ����ۑ��Q�ł��B

�@��������肭�ł��Ȃ��Ɓu�Ԍ�100�ڂ댎�v�ƂȂ�̂ł��傤�B

�@�s�O�F�V���t�ł́A���ꂼ��ɉԂ����܂��B��̉Ԃ̓z�g�g�M�X�A�ؑ��A���e�A�����A�H���e�E�E����Ȃ��̂ŁA�ᖒ�g�ƁA���_�A���̏��e�͉Ԃ₳��Ŕ����܂����B

�@���̎����̉Ԃ͒n���Ř̂т����̂������A���c��̂��̋G�߂ɂ͂��傤�Ǘǂ��ł��B

���ԓ���ɍ��������Ԃ��F���ꂼ��l���ď�肭������܂����B�������s�������������̂��A�����Ő�͎̂���̋ƁE�E�ԑ�ɗp�ӂ���Ƃ��ɂ����ƉԂ̒������l���čڂ��Ă����ׂ��ł����c���ꂪ��R�̉ۑ��B

�����͍��Y�c����������Ԃ��Ȃ�܂łɂ��Ă����Ȃ��ƁA�����������鎞�Ɏ���������Ċm�F�������ɑ�ςł��B�\�ߍ��F�ɉ����Ă����ĊD�����߂Ă������ƂƁA�Y�c�̏�ɊD�𔖂����Ԃ��A��C���������Ă����̂��|�C���g�B�@�Ƃ��Ɂs�O�F�V���t�ʼnԂ�����̂Ɏ��Ԃ��������Ă��܂����肷��ƁA�Y�c�̉Η͂������Ă��܂��܂��B�������S�̉ۑ��ł��B

�@���X�����Ԍ��Ȃǎ������̌m�Â��ł��Ȃ��̂ŁA���ɂ���Ƃ��͂����̉ۑ���v���o���Čm�Â��邱�Ƃɂ��܂��傤�B

2013.10.16 �k�����钃����X

�@�v���Ԃ�ɄM������X�ɍs���܂����B

�����̓�����O�ɂ͎Ԃ��Q��~�܂��Ă��ās������A�����͂��x�݂�����?�t�Ǝv���A�������̑q�ɂ̂ق�������Ƃ��X�炵�����͋C�B���������Ă݂�ƁA�M���������̂��X�ł����B

�������O�̂��X�ɂ���ׂ�ƑS�R�i�����Ⴂ�܂��B���N�̂������p�̒�������S�ŁA���͑債�����̂�����܂���B

�u�����͗Վ��̂��X�ł���?�@�����͍������x�݂Ȃ̂ł���?�v�ƓX���̕��ɐq�˂�ƁA�u�����͂����߂܂����B���������ł��v�Ƃ̕Ԏ��B�т����肵�܂����B

�u���I�Ƃ������Ȃǂ�?�v�Ƃ����Â˂���Ɓu�J�^���O�̔��ł��Ă��܂��v�Ƃ̕Ԏ��B�X��������S�Ȃ����Ԃ�����ڂ��ň��z������܂���B

��⤂��������ēX���o�܂����B����ƁA��납���قǓX���ɂ��炵�����w�l�q���u�҂����Ȃ�܂��ˁv�Ɛ����|���Ă����܂����B�u���ꂩ��̓f�p�[�g�Ŕ��������Ȃ��ł����ˁB��͂�J�^���O�łȂ����̖ڂł������茩�āA�悢���̂������ł����̂ˁv�Ƃ������Ⴂ�܂����B

�����u�ǂ��̃f�p�[�g�ł����v�ƕ����Ɓu�r�܂̂s�f�p�[�g�͂�����������܂���v�ƁB�����u���{���̂s�f�p�[�g�ɂ�����܂���v�Ƃ��݂��ɏ������B

�@�m���ɍŋ߂͒���������G�߂��ƂɃJ���t���̃J�^���O�������Ă��܂��B�ʐ^�����ł͎����s���ł��܂藘�p�������Ƃ�����܂���B�l�̒��钃������Ƃ��͂�͂�J�^���O�����ł͌��߂��܂���B

�@���������A�Q�S�U�ʂ�ł��X���Ȃ����Ă��Ď����悭���p����c������X���A���N���O�ɌÂ��r���̈ꎺ�Ɉڂ��܂����B

�@�������ƂƐ[���W�̂x���������́u�H�̐V�Ò�����W����v�ɍs���Ă��܂����B���̂��X�͏㓙�Ȃ��̂��舵���Ă��܂��B�ƌ��̔������̂���i�X��A�Â��y���q�ȂǁE�E�E�B���������Ă�����̂ɂƂ��Ă͐����̂��������ł��B���낢��Ȃ�������ӏ܂��A�i������₳��ɂƂ��Ă͌��ȋq?�j�ڂ��₵�A����ƍL�Ԃł��َq�Ƃ�����������̂����͂ŋG�߂��ƂɗF�l��U���čs���Ă��܂��B

���������m�Â��Ă��Ă��A�����Ă�����������͕ʂƂ��āA�������炨������Ă܂Ōm�Â������͏��Ȃ��悤�ł��B�����̌m�Â͉��������ł�����𑵂��Ȃ��Ă��o������̂ł����A�ǂ����������������A���p�ق⑼�̂�����ōs���ΊϏ܂ł��܂��B

���͒��������������Ă���̂ŁA���m�Ó���͂��낢��Ƒ����˂Ȃ�܂��A����҂ł͂���܂��甃�������������Ȃɑf���炵�����͕̂K�v����܂���B

���������̂悤�ɒ����W�̂��X���k�����邱�Ƃ͕s���ł����A�c�O�ł��B

2013.10.02 �t�̖���

�@10���Q���͋��N�X�O�ŖS���Ȃ�ꂽ�t�̖����ł��B���͂ӂ���̎t�̑��E���o�����܂����B

�����܂Ōm�Â�[�߂Ă������ł����A��͂肢�܂ł��t�̂��ƂŌm�Â������������ł��B

��l�́u�������Ă̂͂��܂ŏK���ɍs�����̂Ȃ̂�?�v�u�q�������ĂQ�Q�܂ŕ�����Η��h�ɎЉ�l�ɂȂ���v�ƁA�悭�����Ă��܂��B

���������Ă�����������͌��\�ȔN�z�҂ł��t�ɂ��Čm�Âɒʂ��Ă��܂��B�����̕��͂����ŏI���Ƃ������Ƃ��Ȃ����̂ŁA���Ԃƌm�Â�����̂��y�������E�Ȃ̂ł��B�m�Â𑱂��邱�Ƃ��C�ƁE�E�E�B����䂦���܂ł��m�Âɒʂ����ƂɂȂ�̂ł��傤�B

�����������炢�̔N�ɂȂ�ƐV���Ɏt��T�����Ƃ͂�����Ɠ���ł��B�ł����玄�͂����t�ɂ͂����Ⴂ���X�ɂ��������邱�Ƃ�簐i���悤�Ǝv���܂��B

���܂łɎt���狳�������ʂ�ɁA�Ⴂ���ɂ����`���Ă������Ǝv���܂��B

�䂪�Ƃ̐����ɂ́A���܂Ŏ��ɒ����������Ă����������t�̎ʐ^�������Ă���܂��B��l�͑c��A���T�搶�ƁAS�搶�ł��B

������S�搶�̂������Ƃ��āA�����e���ɐ搶�̎ʐ^�ɁA�����E���َq�����������A������킹�܂����B

2013.09.29 �ь�̒���

�@���̎���Œ��������܂����B����͔ь�̒����B�H�����Ԃ��O���������ŁA�ʖ��u���َq�̒����v�Ƃ����������ł��B

���܂ł͎�������ŁA���k����ɕ����I�ɗ��K�Ƃ��ĔZ��������Ă����������肵�Ă��܂������A����A���͂��q�B���j�N���X�E�y�j�N���X���ꂼ�����k����ɂ��Ă��������܂����B

�ł����������̐��k����ɂ͂��q�̊F����ɒ����̂��ē��̎莆���o���Ă��������܂����B���������K�B���͕ւ���Ŏ莆�������@������܂�Ȃ��Ȃ�܂������A�Y��ȕ�ⳂŔ��������ł����Ƃ����ē�����܂����B�������q�Ȃ̂ł����ɂ��Ԏ��������܂����B

�����Ă��َq����������̕��ɗp�ӂ��Ă����������Ƃɂ��܂����B���َq��I�Ԃ̂��y�����̂ł́c

���j�N���X�͂��傤�ǒ��H�̖����̍��ɁA�y�j�N���X�͍������܂����B�ǂ�����H����̑u�₩�ȓ��Ɍb�܂�܂����B

����Ƌq�̈��A�̌�A�z�����o���o�܂��B���͔����Ƃ����B���ꂩ�珉�Y�����āA���َq���������B���������ĔZ���A�������I���ł��B����́s���t���e�[�}�ɂ��������Ȃ̂ŁA�����͒����́u���_�O�v�ɂ��܂����B���ۈ����̒����_�O�ł��B

����Ƌq�̈��A�̌�A�z�����o���o�܂��B���͔����Ƃ����B���ꂩ�珉�Y�����āA���َq���������B���������ĔZ���A�������I���ł��B����́s���t���e�[�}�ɂ��������Ȃ̂ŁA�����͒����́u���_�O�v�ɂ��܂����B���ۈ����̒����_�O�ł��B

�m�Ò����Ɖ]���Ă��ْ������Ȃāu������́v�C���ł�����Ƃ���悤�F�l�ɉ]���Ă���܂����̂ŁA����͂������A�l�����q�����ꂼ�������������ƂƗ\�K�����Ă��Ă��������ăX���[�X�ɉ^�т܂����B

����3�q�ڂɍ����Ċ��S�ɋq�ɂȂ�A���o���͐T�݂܂����B�_�O���������Ă��A����͎��͂ł��ʂ��˂Ȃ�܂���B

�ь�̒����́A�z�����Ɣ��������Ȃ̂ŁA�p�ӂ�������y�ł����A���q�l�̂ق����Z���ԂȂ̂ŗǂ��̂ł͂Ƒ�ϋC�ɓ���܂����B�s�����͔Z������t�ł�����A�Z���̑O�ɂ��낢��Ƃ��y�����Ȃ��Ă��A��������Ƃ��������ĂȂ��ŗǂ������Ǝv���܂��B

�����������A�q�ɂȂ����肵�āA���݂��̋C�����𗝉����ās�o��݊��t�̂�������萸�_���{����̂ł��B���N���������ł��ăz�b�Ƃ��܂����B

�Ō�ɏ��������`���Ă��ꂽ��l�ɂ��労�ӁB��l�̎�`�����������炱���A���͋q�ɂȂꂽ�̂ł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2013.09.20 ���H�̖���

�@ ���N��9��19���͋����8��15���ł����������B7���߂��O�ɏo�Ă����������܂����B�䕗18���������Ă���2�C3����������Ƃ����H��ł����B

���N��9��19���͋����8��15���ł����������B7���߂��O�ɏo�Ă����������܂����B�䕗18���������Ă���2�C3����������Ƃ����H��ł����B

�_���Ȃ����ɂۂ�������������閞��!

���Ԃ������̂œ��̋�ɑ傫���Ⴍ�����܂����B�ߏ��̕������l�����Ōg�тŎʐ^���B���Ă�������Ⴂ�܂����B

����ł�7��8��9�����H�B���̐^�̌���8���𒇏H�Ɖ]���A����8���̐^���̓��A15���𒆏H�Ɖ]���Ƃ��c�B

���N�͂���15�������傤�ǖ����ɓ����������ŁA�����������ł��B

���������̐��N�A���H�̖����̓��͓܂�����A�J��������Ƃ��炭�����܂���ł����̂ō��N�̓��b�L�[�ł����B

�Q�鎞�Ԃ̍��ɂ͌����啪�����Ȃ��Ă��܂������A2�K�̃x�����_���炵�炭���߂Ă��܂����B�d�C�������ƌ������肪��̕����ɂ����Č��\���邩�����ł��B

�@�@�h�@�@���H��@ �������Ɂ@ �l�V�����@ ���q�@�h

��������͗L���̌��E�E�E�B���̏o�̑��z�ƈꏏ�ɁA���ɒ��ޖ�����������s�L���̌��t�ł��B

�@�h�@�L���́@���ɂȂ肯��@��̉e�@���p�@�h

���N�̖����͖{���Ƀ��b�L�[�c���ɂ͂�����ǂ����E�E���̒a�����ł�����܂����B

2013.08.25 �ʌo

�@���͓ޗǂ̖�t���ɍs�������ɏ��߂Ďʌo�����܂����B���ꂱ��12�N�قǑO�ł��B

���̌�A����82�ł������S����Ɩ�t���������@�Ŏʌo�����܂����B

�@��t���͎ʌo��[�߂�Ɖi�v�ɕۑ����Ă���������̂ł��B���ƂȂ����}��������ł͂���܂��B

�@�m�Â̖^���A�ʌo�̘b�ɂȂ��Ďʌo�����Ă݂����Ƃ�������鐶�k�����l�����炵���̂ŁA�����F����Ɠ������@�ɍs���Ă��܂����B

�����͐V�����Ȃ��Ă���A�����Ɖ]�����͋C�͂��܂肠��܂���B�����āA�܂������Ɩ�t��������o���ĉ��������̂ɂ͂т����肵�܂����B�Ώ�̍������Ă����̂ł������͑�ϔ������������ł��B

���A�ꂵ�����X�͏��߂Ăł����̂ŁA���V�l����ʌo�̎d���E��@�E�S�������̐���������܂����B

���̏�艺��͂��܂�C�ɂ��Ȃ��āA�S�����߂ď������ƁA�u�S�̋x���v�̂����C�����Ō��̗͂��ď������Ɠ��ȂǁE�E�E�B

�����ċg�쎆�Ƃ����㓙�Ȏ����āA�U������Ɋ|���āA���q�����Ɋ܂݁A�ʌo��ɓ���܂��B���F���܂����Łi�������@�̈�j�Ȃɒ����܂��B

�n��Â��ɐ����āA���悢��ʌo�B���Ɏ�{�������Ă��̏�Ɏ���u���ď����܂��B�ʎ�S�o267�����B�W�����ď�������1���ԗ]�B

�n��Â��ɐ����āA���悢��ʌo�B���Ɏ�{�������Ă��̏�Ɏ���u���ď����܂��B�ʎ�S�o267�����B�W�����ď�������1���ԗ]�B

�@�����d�̑O�ɔ[�o���āA���Q������ďI���B�@

�^�悭���ʂȓ��������悤�ŁA�ȒP�ȐH�����p�ӂ���Ă���Ƃ̂��ƁB����ɂ��т�����ł��B����ׂ���ƁA����҂傤�����A�ق������̂��ڑ҂��A��ϗL�������������������܂����B

�����ĂȂ�Ǝ��́s�ʌo���i�[�o�W��t���܂����B����͔[�o��3���ڂ��璸������̂������ł��B�܂��������҂��Ă��Ȃ����������ɂƂĂ��������Ȃ�܂����B�O�ɔ[�o���������Ƃ������ƋL�^����Ă��邱�Ƃɂ������܂����B12���[�o����Ƃ���ɕʂ̐F�̏W�ɂȂ邻���ł��B�����������̂��Ƃ܂��ʌo���E�E�E�E�Ƃ����C�����ɁB���ꂪ��t���̊��i�Ȃ̂ł��ˁB

���ꏏ�������k��������A������@�ɖ������ʌo������邩������܂���B

�������Ƃ������ԂŐ^���Ɏʌo���āA�����v�͊��҂��܂��A��������₩�Ȏ��ȏ[�����𖡂킢�܂����B

2013.08.16 �Ǐ��S�ю����ƒʂ�

�@���̉Ă̏����͖җ�ł��B�������N�̂��̎����́s�v�����܂܁t�ɂ������悤�Ȃ��Ƃ��������Ǝv���܂����A���N�͂Ƃ��Ƃ�41���ɂȂ����Ƃ���i�l���\�s�j���o�Ă��܂����B

�������A��35���O��c�Œ�C����30���Ƃ�����ԂŁA�s���ŔM���ǂŖS���Ȃ��������吨����������̂ł��B

�@���̂Ƃ���O�ɏo��̂��A�H���̔������̎������ŁA�قƂ�ljƂɈ�����������ςȂ��ł��B�K�����Z�싅����������̂ŁA��[���������������łs�u�ϐ�B

�������s�u���茩�Ă��Ă��i�����Ȃ��̂ŁA���܂œǂ����Ɋւ���{�A�Ƃ��Ɋe�ƌ��̒����_���ēǂ��n�߂܂����B����ƁA�\��ƁA���B���A���ҏ��H��ƁA����{�����w��A���h���ĉƌ��̂������ɂȂ������̂͂ƂĂ����ɂȂ�܂��B

�@�m�Â�����S�\����A�N�w�_�A�R�~���j�P�[�V�����_�A�����̖{���_�ȂNJw�Ԃ��Ƃ������ł��B

�@�Ƃ������ǂ{�͂��̂܂ܖ{�I�ɒu�����ςȂ��Ƃ������Ƃ������ł����A�ēǂ��Ă݂�Ƃ���������e��Y��Ă��܂��B�u���[����ȗǂ����Ƃ�������Ă����̂��v�Ɖ��߂Ďv�����Ƃ���ł��B

�Ǐ������ڂ����ځA�O��ڂ̂ق����n�NJߖ��ł��A���e��������薡�키���Ƃ��o���܂��B������Ɠ���ӏ������ǂݒ����Ă��������ɗ����ł���悤�ɂȂ�܂��B

�s�Ǐ��S�Ոӎ����ƒʂ��t�Ƃ͂悭���������̂ł��B

�@�䂪�Ƃɂ͒����Ɋւ���{����R����̂ŁA���k����ɂ��ǂ�ł��炢�����A���݂����Ă��܂��B���q�V�S�́s���̖{�t�������Ă����ꂽ���́u����͂ǂ�����������Ȃ̂ł��Ԃ����܂��v�Ƃ������Ⴂ�܂����B�f���ɖ����Ɗ�������̂͂����������Ƃł����ł�����܂���B�Ƃɂ��������Ɋւ����{�ɋ����������Ă������������Ǝv���܂��B

�@�����̌m�Ñ̌��̐��M�͑�l�C�ł��B

���݂������{��Ԃ��Ă������������ɁA�����ǂ����肪�E�E�E�E������������K���Ă�����Ȃ�ł͂̐S���肩����?�Ǝv���܂����B

2013.0720 ���`�̌m�ÇU�@

�@�@ �挎�ɑ����ĉ��`�̓��ʌm�Â����܂����B����́u�s�̍s��q�v�̌m�Âł��B

�挎�ɑ����ĉ��`�̓��ʌm�Â����܂����B����́u�s�̍s��q�v�̌m�Âł��B

���̂��_�O�͍s��q���g���A�����Ƙa���̂��������荬���Đ݂��邨�_�O�ł��B���َq�͂Ȃ��5��ނł��B

�@�䂪�В��ɂ́u�s�̍s��q�v�̌m�Â܂œ��B���ꂽ���k�����5�l��������Ⴂ�܂��B�������n�߂�5�C6�N�̕��X�ł��B

������S�����߂Ă̕��X���A�����܂œ��B���ꂽ���Ǝv���Ɗ��S�[�����̂�����܂��B���肩�����n���ɂ��_�O���m�Â��邤���ɁA��������̂ŏ���E�������g�ɒ����Ă���̂ł��B�܂��Ɂu�p���͗́v�B

�Ƃ���ŁA�����̌m�Ấs���t�s�w�t�s���t����Ƒ�@���͂������Ⴂ�܂��B

�ǂ����Ă��m�Ï�ł́s���t�̓_�O�m�Â����S�ƂȂ�܂��B�s�w�t�͎����ŐϋɓI�Ɋw�Ȃ���Ȃ�܂���B�{��ǂ�A���p�ق֍s������A�u����ɏo�������肵�Ē����S�̂̂��Ƃ��L���m���Ƃ��ē���̂ł��B

�@�����̗��j��A������̂��ƁA�T�Ƃ̊W�A���َq��Ԃ̂��ƁA�����̂��ƂȂǁA�m���~��������Ζ����ɍL����܂��B�m���ɗ��t�������Β����ɂ��Ď��M�����Ă܂��B

�@�����̗��j��A������̂��ƁA�T�Ƃ̊W�A���َq��Ԃ̂��ƁA�����̂��ƂȂǁA�m���~��������Ζ����ɍL����܂��B�m���ɗ��t�������Β����ɂ��Ď��M�����Ă܂��B

���ł������ɂȂ��ās���t�̂ق������낻���ł͂悭����܂��B�������o�����X����ł��B

�@�s���t�͐S�����ł�����A�m�Â����r���Ă��������ɔ|���Ă����͂��ł��B

�@�������肪�n�܂��Ă͂�6�N�A�������Ȃ��͂Ƃ������A����p�̃e�L�X�g��ʓǂ���̂��m���Ɂs�w�t�̎菕���ɂȂ�Ǝv���܂��B

2013.0715 �����_�@

�@�@���N�̏����͊i�ʂł��B6���̖��ӂ肩��A���R�T���c�@�܂��܂��Ă͂V���E�W���ƂQ����������̂ɂǂ��Ȃ邱�Ƃ��ƁA�悪�v������܂��B

�@���x�����̂ЂƂɁs�Ă͗������c�t�Ƃ���܂��B�������́A���q�l�ɗ����������Ă���������悤�ȍH�v��S�����܂��傤�Ƃ̂��Ƃł��B

�����̂��_�O�ɂ͕����q�ɐ����Ē��Ђ��܂�ɂ��ē���A�_�O���ɒ��Ђ𐅂��炠���đu�₩�ɍi���Ă����ݒ����Ƃ����u���Ёv�Ƃ������_�O������܂��B

�@�����Ղ�Ɛ��Ŏ��炵���ޕr���g������A�����悭�����镽���w���g����������܂��B���X�ւ��l�Ă��ꂽ�A�I���ӂ����̗t�L�Ă̎��ɍڂ��āA���w�Ƃ����t�W�݂̐����������_�̂��̂ł��B

�@�ޕr�̐��w���g���āu�����_�v�Ƃ������_�O������܂��B�R�����閼����p�ӂ��āA���q�l�ɂ��̖����������オ���Ă��������̂ł��B

�@�ޕr�̐��w���g���āu�����_�v�Ƃ������_�O������܂��B�R�����閼����p�ӂ��āA���q�l�ɂ��̖����������オ���Ă��������̂ł��B

������p�ӂ������Ƃ����q�l�ɂ��m�点���邽�߂ɁA�ޕr�̐��w�̎���Ɋ��̂��ߓ�������A�����Ɍ䕼��O��ɓ�A���ʂɈ�t���܂��B�Z�����O�ɁA�q�͖��������]���Ē���̐S��������������̂�S���Ƃ��܂��B

���̏�����͐_���Ő��炩�ȋC���ɂ����Ă���܂��B

�@�����͌Â����疼���Ə̂�����˂̐��A�_���A���R�̗쐅�A���������g���܂��B���������݁A���ɓs��ł͎��ۂɈ��p�ł����˂͂߂����ɂ���܂���B

�m�Âł̓y�b�g�{�g���̒J��̓V�R�����g�p���܂����B

�@�͓̂���I�Ɉ�ː����g���Ă����̂ł��傤���A���̈�ː��͂��܂���܂Ȃ������̂ł́c�B�����閼���Ɖ]�������������ː���N���͑�ϋM�d�������̂ł��傤�B�ł�������傪�킴�킴��������ł��āA���q�l�ɂ��o������u�����_�v�Ƃ������_�O���o�����̂��Ǝv���܂��B

���݂̓y�b�g�{�g���S������E�E�E�L�����Ƃɔ��������e�n���̂��������������܂��B�����������Ă��̂܂܈��߂邠�肪�������E����ł��B

�@�����R�O��̍��̓y�b�g�{�g���̐��͑��݂��Ă��܂���ł����B�ł�����u�����_�v���K�����Ƃ��́A�����̗R����u�˂���u�����_�{�����̈�ː��ł��v���Ɠ����Ă��܂����B

���͗R����u�˂���u�J��̓V�R���ł��v�Ɠ�����̂ł��傤�B

�@���i���疼�������ݓ��Ă������ꌻ��l�ɂ́A�����Ɏ�ɓ���y�b�g�{�g���̖������킴�킴�u�����_�v�Ƃ��ėp�ӂ��Ă��������Ă��A����̐S����ɂ͂��܂芴�ӂ͂��ꂻ��������܂���ˁB

�������A���ۂɌm�Â��������Ɂu�Ă͂̂ǂ������̂ŁA�Z���̑O�ɔ��������������̂͗L����ˁv�Ɛ��k���������Ⴂ�܂����B�������ɁA�����������Ă��āA�����ɓ����Ă����������������ł̂ǂ���������A���ꂱ���V���B

�@���́u�����_�v�́A�̂͐��ň��߂�����������͑�ϋM�d�ł������̂��Ƃ������Ƃ��v���o�����A���̂��肪�����������Ă����������߂̂��_�O�̂悤�ȋC�����܂��B