![]()

new2014.6.29 お勅題《静》のテーマのある茶会

梅雨に入って不安定な天候が続いています。

茶道会館で行われた茶会に行ってきました。「研究茶会」と称してその年のお勅題をテーマにしたお席が六席ありました。今年のお勅題は《静》。

各席、工夫を凝らしてお道具組をされていました。

例えば《神事》で静をテーマにしたお席では、軸は「日出海天輝」、竹の台子に高取・青磁・染付などいろいろな焼き物を取り合わせて設え、風炉先には茅の輪飾りがしてあります。棗は外は金筋で中は神社の朱色の平棗、茶杓の銘は雅楽、お菓子は木地の三方に鈴最中、蓋置は鳥居。緑深き神社に参ったような すがすがしい気になりました。

また、《静かなる海》で静をテーマにしたお席は、寄り付きには、月を眺めて和歌を詠んでいる貴族の絵の軸。そして小さな宇宙飛行士と兎の置物があります。月に《静かな海》という場所が確かあったはず…ということは月にまつわるストーリーかしら?と皆様で想像をめぐらします。

本席に入ると軸は「海月澄無影」。確か月には影がなかったような。たばこ盆には星条旗のマグカップの中に灰。水指はアメリカ民族風の器にコルクの蓋。そして茶碗は銘「花宇宙」、金彩ををふんだんに花もいろいろな種類がびっしり描かれていて、琳派やクリムトを思い出させる派手で雅なお茶碗。お菓子は「月世界」。やはり《静かなる海》は月のことだったのです。

このように各席、いろいろと工夫を凝らしてお道具組をされて、とても楽しいお茶会でした。

点心は冷麦。海老、椎茸、錦糸卵、三つ葉、茄子、揚げ小エビがトッピングされ、冷たく とても気の利いたもので大変美味しかったです。

立派なお道具を見せていただくお茶会もよいですが、いろいろと工夫を凝らして見立ての物で道具組みされるお茶会もまた楽しいです。

大きなお部屋で一席25-30人も入るお席ばかりであったので、六席すべて入り、点心まで頂け、大満足のお茶会でした。来年のお勅題は《本》、また楽しみです。

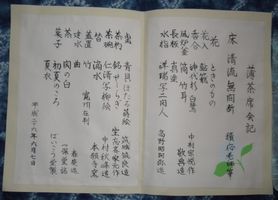

2014.6.07 教室内茶会

梅雨に入って数日経った今日,教室内茶会をしました。雨に洗われ庭の樹木やコケも緑鮮やかで雨は雨で《日々是好日》です。

まず土曜クラスが水曜クラスを濃茶席でもてなします。長板二つ置き。軸は《無事是貴人》。花は紅白の紫陽花。

席入りして主菓子がまず出されます。このお菓子、なんとも美味しく、銘《沢蛍》・・きんとんの上の金箔が蛍なのです。お菓子を頂いて、菓子器も下げ、すっきりとした室内でお点前が始まります。

正客と半東さんの最初の挨拶もたいへん見事でした。正客の時候の挨拶、素直に気持ち溢れる会話がよかったですし、半東さんのお軸の説明が分かりやすくとてもよかったです。お若い方は話がとてもお上手!

お点前さんは9人のお客様の見つめる中、とても緊張してお点前をされます。その緊張感がお客の私たちにも伝わってそれもまた濃茶席らしい席になりました。

陰点てを運んでくる方も静かに丁寧にされました。水屋のリーダーが役を振り分けられたようで皆様が何かしら登場する場面がありました。会記は薄い水色の和紙を台紙にして綺麗な紙にコンピューターで書かれていました。

次は水曜クラスが土曜クラスをもてなす薄茶席です。部屋の設えを軸から花すべて変えました。ナデシコ・半夏生・下野と薄茶席らしい草花に。

ここでも半東さんと正客の挨拶はとてもよかったです。正客役を初めてされた方でしたが、ちゃんと予め考えていらしたので素晴らしかったです。半東さんのお軸《流水無間断》の説明も単に字面だけでなく、人の生き方にまで広げて説明されお客の我々も成程と感心しました。この席もお客は9人。

お点前さんはゆったりと丁寧な素晴らしいお点前で魅入ってしまいました。お菓子は季節の銘がついた涼やかな色の干菓子。正客が薄茶席でしたが、お茶銘やお菓子の事まで訊いてくださりよかったです。

陰点てのお運びさんが次々に出てこられました。要領よく帰りに空いたお茶碗を下げるなどもスムースにされました。ここでの会記は筆で書かれたものでした。季節の紫陽花が描かれている便せん2枚に書いて、それを台紙に張られたものでした。 若い方らしい良いアイディアと思いました。

二席終わった後は皆様と昼食。土曜クラスと水曜クラスの親睦も図れて良かったです。

とにかく今回の教室内茶会は皆様が真剣に取り組んでくださり、和やかな素晴らしいもので、いろいろな意味でお若い方々の力に感服した一日でした。知っている仲間の小寄せの茶会は楽しいです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2014.6.03 木炭着火コンロ

最近のガスは”ピピットコンロ”といって、安全センサーが付いています。うっかりつけっぱなしにしてもセンサーが働いて安全という設計です。

これで困ったことに炭を熾すことができなくなりました。火起し器は底ががへこんでいるのでセンサーに乗らず、安全装置が働かないということですぐ火が消えてしまいます。

そこで”カセットボンベのコンロ”を買ってそれで火を熾していました。

ところが、TVでそれが危険ということを聞き、心配性の主人が《ボンベが爆発したらどうする。危ないから止した方が良い》と言い張ります。《家が燃えたら大変だ!お茶どころではないぞ!》とまで・・・。お鍋だと大丈夫なのですが、火そのものの炭火だと危険というのです。TVではコンロが爆発したシーンも出ました。やはりそれは怖いですしそれこそ大変です。

しかし今や旧式のガスコンロは売っていません。そこで”木炭着火コンロ”をネットで買いました。固形燃料で炭を熾すというものです。

旅館で一人づつの鍋物に使われるあのコンロの少し大きめのものです。

果たしてこんなコンロで炭が熾きるのかどうか試してみようと、今日初めて使ってみました。コンロに合った火起し器も一緒に買い、新しいとさび止の塗料が燃焼して煙や臭気が出るというので外で使ってみました。

確かに煙と臭気が出ました。一つの固形燃料で20分燃え、炭はちゃんと熾りました。

主人も安心したようで、私もホッとしました。

【追記1】 このHPをご覧いただいた北海道の宗泰様から《電熱器でも炭熾しが出来るもの→がありますよ》とメールいただきました。電熱器は炎が出ないので考えもしなかったのですが、情報を頂き有難うございました。

【追記2】 さらに別の方からご注意を頂きました。上記の電熱器はIHヒーターなので、体内にペースメーカーを入れていらっしゃる方の場合には、最低50cm離れないと非常に危険とのことでした。

2014.5.22 教室内茶会の準備

4年ぶりに教室内茶会を計画しました。

土曜クラスが濃茶で水曜クラスをもてなし、、水曜クラスが薄茶で土曜クラスをもてなすという茶会です。

あらかじめお点前する方・半東をする方・お菓子を用意する方・水屋のリーダーの方・会記を書く方・正客になる方等 役を決めました。

道具は私が用意。茶事と違ってテーマなど難しく考えないで、季節感のあるものでそろえる予定です。 それぞれの方に役をいろいろ経験していただきたいので、役はほとんど独断で私が決めました。

皆様、素直にその役を引き受けて下さり嬉しかったです。今の若い方は頼もしいです。

特に会記を書く役の方は、大変と思われましたが、快く引き受けて下さり、下書まで持ってきて《添削してください》とおっしゃいます。

お菓子役の方も、選ぶのがちょっと楽しいのでは…。

茶会の流れについて、「こうしたらどうかしら」とか、「会記はいつだしたらよいかしら」「茶巾台はいつだすのがよいかしら」「濃茶席ではお点前の前にお菓子を頂いてもらった方がよいかも・・」等々皆さんでお話し合いもありました。

当日私は両方の席に客として入ります。生徒さんの自主性に任せて どこまでできるかとても楽しみです。

11月に某美術館で茶会をする予定なので、今回はその予行演習にもなることと思います。

2014.5.15 再入会の生徒さん

この数か月に偶然、昔の生徒さん2,3人が再び我が教室に戻ってきてくださいました。

ご主人様の転勤でやめられた方は、何年振りかで東京に戻り、又お稽古をされたくなって来てくださったのです。

出産でやめられた方は、赤ちゃんも大きくなって、数時間ならばご主人様が見て下さるというので又お稽古に通ってきてくださったのです。

下のお子さんが幼稚園に入られてご自分の時間が出来たということで、また通って下さることになった方もおられます。

有り難いことで、嬉しいことです。

今年は秋に社中で茶会を久しぶりにする予定です。このタイミングで生徒さんが偶然戻って来てくださったことは、何か神さまのお助けのような気がしています。

折角またお茶の稽古を我が家で始めようと思った方々の期待を背負って、私も一生懸命お教えしようと思います。

赤ちゃんを見ていて下さるご主人様に負担にならないよう、私も時間を気にしながら有効にお稽古していただこうと思っています。

2014.4.22 研究会

今日、研究会がありました。

午前中は小習・四ケ伝からのお点前の、午後からは香付花月のデモンストレーションがありました。

今日のM業躰先生は「陰」と「陽」に関連付けていろいろ解説されました。炭手前の中の「陰」と「陽」。釜・黒い炭・白い枝炭・下火の形は火の「陽」に対して「陰」のものなど・・。右回りに炭をついでいくことも「陰」の形。茶道の道具、その置き場所や点前には陰陽があちらこちらにちりばめられ均衡をとっているのです。最近は、研究会でのお話もその内容が深くなってきているように思います。茶道は《道》《学》《実》の三つのバランスが大切ということです。

また、濃茶の飲み方では小口に、噛む様にゆっくり頂く、ぬるくならなければ1日掛けて飲むくらいの気持ちで飲む…これは1626年刊行茶道入門書《草人木》の中に書いてあるそうです。利休の時代には回し飲みはなく各服点であったとか・・。一碗一人ならゆっくり頂けそうですね。いつから回し飲みになったのでしょう?ちょっと知りたいですがそれには言及されませんでした。

その他、道具の微妙な置き場所・花月の足の運び・花月札を開くタイミングなど細かいところまで教えていただきました。生徒さんにお教えしている立場の私にはとても勉強になりますし、業躰先生の教授法も参考になります。

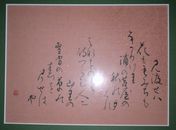

禅宗は「考案」を与えられてその答を出すことが修業になります。「花月とは何ぞや」と与えられた考案に対しての玄々斎の答が次の和歌です。

”月や月、花や花と打ち向かうままに 心のふたつやはある”・・・花月札をとることを昔は札を打つといっていたそうです。月の心と花の心と二つあるのか?否そうでない、同じ心である”と返したという逸話も披露されました。禅問答は我々には難しい!

研究会では《質問箱》が置かれていて、最後に業躰先生がそれらの質問に答えてくださいます。今回から質問した方の名前が披露されるようになりました。今までは質問用紙に支部と氏名は書くことになっていますが皆様の前で声に出して披露されることはなかったので、びっくりしました。これではちょっと質問しにくい状況になるのでは・・・

2014.4.05 お・も・て・な・し

2020年オリンピックを東京に誘致する時の演説で「お・も・て・な・し」と話されて以来、何かと「おもてなし」という文言があちこちで聞かれるようになりました。

「おもてなし」文化が日本固有のものとして強調されてきましたが、人をもてなす文化は日本ばかりではないように感じます。

今朝(4月5日)の朝日新聞に、福原義春氏が「おもてなし考」というエッセイを書かれていました。それは私も前から思っていたことと同じ内容でした。

”世界どこへ行っても旅人をもてなすのは当たり前である。しかし人びとの生活背景や文化は地域で大きく異なる。”と書かれていて、旅先でお酒に弱いのにおもてなしということでどんどん勧められて困った事や、少食なのに「もっと召し上がれ」「もっと召し上がれ」と、それがおもてなしということで強く勧められて困った事など述べられています。

”「おもてなし」はもてなす方の自己満足であってはいけなく、もてなされた側が楽しめることが大切である。”

その通りと思います。

茶掛によく《そっ啄同時》という文言を見かけますが、これは卵がかえる時、親鳥がコンコンと殻を外からつつくタイミングと雛が内側からつつくタイミングが合って初めてヒナが生まれる…親と雛の気持ち?が一緒になることが大切という意味です。

つまり、もてなす側ともてなされる側の気持ちが一致した時に《あー良いおもてなしを受けた》となるのでしょう。

折角「おもてなし」と思ってした行為が相手には有難迷惑と不快に感じさせれば、それは「おもてなし」でなく「おせっかい」になります。

相手にとって何が「おもてなし」になるのかよく考えなければなりません。「おもてなし」は相手に与えるものでなく、相手の方が「あーよかった、楽しかった」と思われた時初めて「おもてなし」になるのでしょう。

茶道での《思いやり》《気配り》《臨機応変》が大切です。

2014.3.28 和菓子に合う紅茶

羊羹で有名な《虎屋》の紅茶を頂きました。

和菓子に合う紅茶とのことです。今日開封して虎屋の羊羹とともに頂いてみました。

和菓子に合う紅茶とのことです。今日開封して虎屋の羊羹とともに頂いてみました。

缶を開けると香りは優しい紅茶の香りです。説明には佐賀県嬉野地方で作られた紅茶とのことです。日本産紅茶なのですね。

沸騰したお湯を入れて3分間蒸らして下さいと書いてありました。普通の紅茶より多めの蒸らし時間。

ポットカバーを掛けて蒸らしました。しっかり紅茶色になりました。

客用のランチョンマットに客用の紅茶茶碗、虎屋の羊羹も添えて、優雅なティータイム。

一口いただくと、とてもまろやかな旨みのある紅茶でした。羊羹との相性も違和感がありません。3分間も蒸らしたのに渋みはまったくありません。

この紅茶はミルクやレモンを入れずにストレートで飲むのがよいとも書かれていました。

和菓子には煎茶・抹茶とは限りませんね。

ちなみにこの紅茶、「とらや東京ミッドタウン店」限定商品だそうです。さすがお洒落な紅茶!!

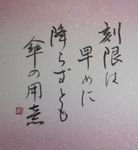

2014.3.24 「寂」

茶道の根本精神は《和敬清寂》。

「和」「敬」「清」はイメージがつかみ易いですが、問題は「寂」、なかなか説明が難しい感覚です。

武野紹鴎は”花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮れ”という藤原定家の歌から「寂」のイメージをつかんでいます。

この和歌はうら寂しい風景、何も色のない淋しい枯淡のイメージが浮かびます。紹鴎は広間での台子荘飾りという派手な取り合わせがなくても、小間の簡素な取り合わせで一碗を点てることの中に「寂」があると示しています。

かたや、利休は”花をのみ待つらん人に山里の雪間の草の春を見せばや”という藤原家隆の歌から「寂」のイメージをつかんでいます。

寒々とした土の中から力強く芽を出す、希望につながる自然の厳しさに「寂」のイメージを示しています。

私は武野紹鴎の「寂」イメージのほうが分かりやすく感じます。山里の質素なうす暗い小間で、地味な渋い道具で慎ましく茶を点てる・・・まさにわび・さびの世界と思います。

一方、利休の「寂」のイメージは長い寒さに耐えて、春を迎えるワクワクとした明るい気持ち、自然のたくましさ・力強さは感じますが、そこに「寂」を感じるのが難しいです。

武野紹鴎と利休の「寂」観はまるで対極にあるようです。そして何百年もの間、この二人の「寂」観が伝えられています。ですからどちらも「寂」。

私の「寂」観は、派手でなく、慎ましやかで、落ち着いて静か、道具は艶のない無地の渋い色合い、その中にもきりっとした緊張感のある雰囲気・・・人も自分の考えをしっかり持っている・・・

茶道の哲学はとても深く、広大無辺です。

2014.3.12 卒業する生徒さんに

この3月に大学を出られる方がお二人いらっしゃいます。お一人は社会人になられ、お一人は留学されます。

学生生活を卒業して社会人になるということは、人生で大きな節目。今までは学生ということで何かと守られてきた環境から、自分のことは自分で責任を取らねばならない環境になるのですから…。

卒業式を英語では”commencement"といい、これは「始め」という意味もあります。卒業は「終わり」なのではなく「始め」なのです。 お二人がこれからも充実した素晴らしい幸せな人生のスタートを切られるよう私は願っています。

茶道を始められてから、お二人はそんなに何年もは経っておりませんが、落ち着いて堂々と綺麗なお点前が出来るようになりました。素直な気持ちでお稽古に取り組んでくださるので、注意したところを次の稽古ではちゃんと直されます。また自分の稽古が終わっても、次の方の稽古のためにお菓子を用意したり、道具をあらためたりいろいろ気働きが出来るようになりました。

《利休七則》は茶道をしている、していないに拘わらず、人生哲学のようなものです。

そこで、《利休七則》の中で社会人になるのに際して特に大切なメッセージとなる言葉を選んで、小色紙に書いて今日お祝いに差し上げました。裏には私のお祝いの言葉も添えて…。

会社の仕事に慣れて落ち着いたら、また土曜クラスで稽古を続けたいと言ってくださり、留学される方も留学を終えた半年後には稽古に又来ていただけるそうで、嬉しい限りです。

来週の稽古日は卒業式ということで、今日が水曜クラスでの最後の稽古となり、仲間の皆様もお祝いの言葉と共に「がんばってね!」とエールを送りました。

2014.2.26 初午茶会

立春過ぎた初めての午の日を《初午》といいます。今年は2月4日が初午の日でした。

711年の午の日に、稲荷の神が お供のキツネを従えて、稲荷山に降り立ったそうです。そこで伏見稲荷神社ができ、豊年祈願の神社となったのです。

ですからそれを記念して初午の日に祭礼が行われるようです。

今回のお茶会は、お道具やさん主宰なので、お道具は素晴らしいものが使われていて、いろいろ拝見させていただきました。

まずお茶室に入って目を引いたのはお釜…今までに見たことがない形です。初代宮崎寒雉造 枡形釜といい、お米を計る大枡の形、環付は鼠、蓋も枡と同じ大きさの正方形で、つまみは斗棒。

炉檀は伏見稲荷の鳥居の廃材・・内側が鳥居の朱です。 水指は菱馬。茶入は丹波、茶杓は淡々斎作、銘《白拍子》棗は時代物の《雀に稲穂》・・脇床に飾ってありました。

濃茶茶碗はなんと清巖和尚の書付のある古井戸茶碗。金継が一か所ありましたが、高台にはカイラギがしっかりありました。普通でしたら美術館のガラスケースに入っているほどのものを手に取って拝見でき、感激しました。

薄茶のお茶碗は正客には紫野焼の赤楽馬上杯。 あと淡々斎が描かれた稲荷人形キツネ絵のお茶碗もユーモアがあって楽しい気持ちになりました。 また50年前の東京オリンピックの時焼かれたという五輪の輪・・といっても外周に3色内周に2色の輪が描かれているお茶碗もタイムリーな取り合わせと感じました。「東京オリンピックを見に行かれた方はいらっしゃいますか?」とご亭主がお客の皆さんに問いかけられましたところ、2、3名の高齢の方が手を上げられました。私はその時は大学生でしたが、ご一緒した方は「私は東京オリンピックの年に生まれました」と。

あと、珍しい柳原焼の御本立鶴茶碗、鳥居絵茶碗など素敵なお茶碗が拝見できました。どれも意外と小振りで渋く、色ざしも落ち着いています。こういう素敵なお茶碗を拝見すると目の保養にもなり、目が肥えてきます。

お菓子は温かい鳥居饅頭で、干菓子はキツネと紅白のねじりん棒。

点心も、春を感じる野菜が多く、暖かい粕汁と蒸し寿司。寒い時期ならでの心遣いです。

今日は寒い日が続いた後の暖かい天気に恵まれ、美味しいお濃茶・お薄を頂き、素晴らしいお道具を拝見し、美味しい点心を頂きなんとも幸せな一日でした。

2014.1.26 炭切り・灰篩い

我が家では、炭は30cmほどの太いものや細いものが混じった、くぬぎ炭15kg入り箱で買っています。

ですからそれを鋸で寸法に切って使います。今日は冬ながら15℃と暖かな日であったので、外で炭切りをしました。箱の中の炭はその時によって、太いものが多かったり、細いものが多かったりですが、茶道用のものではないので仕方ありません。軍手をはめていても爪まで真っ黒になります。

そういえば昔は炭は俵に入って売っていましたね。母がよく俵から炭を出して切って、七輪で火を熾こして、こたつや火鉢に入れていました。鼻の穴まで真っ黒になると言っていました…。昔は大変でしたね。

今は炭を使うと云ったら、囲炉裏のある家、茶道をやっている家や、焼き鳥屋さん、鰻屋さんくらいでしょうか。

茶道用の寸法に切った便利な炭も売っていますが、私は自分で切ります。

南方録の最初にある言葉のように《・・・水を運び 薪をとり 湯を沸かして…》を地で行くつもりで・・。

また稽古の度に灰を篩うという作業もあります。稽古の後、炉中の灰はダマができ、炭の燃えカスで汚れます。五徳を取り去ってダマや燃えカスを取って、灰を篩います。

また稽古の度に灰を篩うという作業もあります。稽古の後、炉中の灰はダマができ、炭の燃えカスで汚れます。五徳を取り去ってダマや燃えカスを取って、灰を篩います。

灰はふかふかにしておかないと、火の熾こりが悪いのです。細かい灰が飛ぶのでマスクは欠かせません。綺麗になった炉中に水の卦を火箸で書いて終了。 さっぱりとすがすがしい気持ちになります。

さっぱりとすがすがしい気持ちになります。

茶道は準備や後始末など作業が沢山あり、身体をマメに動かさないと出来ません。茶道具を2階にすべて仕舞ってあるので、稽古の度に2階の上がり下がりなど、ちょっと大変ですが、これが私の健康法かもしれません。

2014.1.20 十よりかえる もとのその一

私は茶道を修業してから、途中中断はあったにせよ かれこれ40年近くなります。我ながら随分と長く続けてきたものだと驚きます。

このように長く続けられたのは、茶道が好きであったこと・予習や宿題がなかったこと・良い先生と仲間に恵まれていたこと・健康であったこと・家族の理解があったこと・・・等々だったからだと有り難く思います。

茶名を頂くまでひたすら稽古に通って、頂いた後も”十よりかえる もとのその一”を何回繰り返したでしょうか? 繰り返すたびに”もとのその一”はレベルアップしていきました。お教えするようになってからは、さらにそのレベル向上を目指しつつ日々精進しているつもり・・・でした。

此の度 大日本茶道学会会長 田中仙翁著「茶の美と生きる」を読み、自戒しなければと思うほどインパクトのある文に出会いました。

此の度 大日本茶道学会会長 田中仙翁著「茶の美と生きる」を読み、自戒しなければと思うほどインパクトのある文に出会いました。

修業の年限が長いという自負が邪魔をする。時間が経過すると自分ではできたと思いたくなるが、多くは記憶が薄らぐだけで進歩は期待できない。

長く稽古をしている事だけで満足してしまっては、そこで進歩が止まってしまうということだと胸にグサッと来ました。

いまや、レベルアップした ”もとのその一” ではなく、レベルダウンした ”もとのその一” まで戻る必要があるのでは…と思いました。

また、玄室大宗匠著「生かされている喜び」の中にも下記のようなインパクトのある文がありました。

大寄せのお茶会などで気づくのだが、挨拶のお辞儀の仕方が正しく行われていないようである。真の礼をすべきなのに行の礼ですましたり、行の礼をすべきなのに草の礼ですませておくのをよく見かけるのである。よく観察すると不徹底な礼をする人は、意外に中年以上の人に多いようである。若い人は素直で純粋なため、先生の指導を正しく行うが、中年以上の人はいろいろのわだかまりやとらわれることがあって、素直に正しく実行できないのではないかと考えるのである。

上記の二つの文を読み、私はおおいに自戒の念にさいなまれました。

修業には素直さ・謙虚さが大切です。齢を重ねるにしたがって素直さが薄れてしまい、自分の考えが正しいといった我執が出てきてしまいます。これは茶道の稽古の時ばかりでなく、日常生活においても出てしまいがちで、主人にもよく《頑固だ!》と云われることがあります。

自我・我執を無くすることが茶道の修業・禅の精神であったはずなのに、長く茶道をしていて情けないことです。

長く修業したという自負から出てきてしまったサビを、時々勤払拭しなければいけませんね。

世阿弥の”是非の初心忘るべからず。時々の初心忘るべからず。老後の初心忘るべからず”の言葉が思い出されました。

今年は基本から自分自身を叩き直す必要があります。

2014.1.11 初釜2014

今日は寒い日でしたが、晴天に恵まれよい初釜日和となりました。参加者は12名で、いつもにも増して賑やかでした。

まずは寄り付きで、九谷焼の盃に入れた梅こぶ茶で乾杯。乾杯の音頭は、生徒の皆さんとも顔馴染みになって最近茶道に非常に協力的な主人にしてもらいました。

次にお菓子を頂き、席入り。正客役・半東役の方にはあらかじめお願いしておいて、あとの席順は花月札で決めました。濃茶は私が三碗点てました。11人分のお濃茶を茶入に入れると口縁近くまでになってしまい、掬うときも結構大変でした。しかし皆様から「濃すぎず薄すぎず大変美味しかった」と言ってもらえホッとしました。

薄茶は生徒さんに替わってもらい、人数も多かったので交代で点て出しにしました。

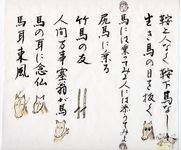

恒例のくじ引きでは、馬年に因んだ諺をイラストを添えて12枚用意(その一部↓の下段左)。今朝 早馬ならぬ早くいらした方に当たりくじをあらかじめ選んでもらっておき、いよいよ諺の紙を皆様に引いてもらいました。干支の古帛紗とお勅題「静」のお扇子を当てられた方はラッキーでした。

ここまでが初釜…その後は皆様と会食。いつものように作ったちらし寿司とお吸い物・サラダ・煮物等々。下ごしらえはしておきましたが、盛り付けたり並べたり分けたりは流石女性!みんなで協力してあっという間に賑やかな食卓になりました。

お酒も出ました。輪島塗の杯に注いだ金箔入りの「沢の鶴」は好評でした。これも手伝っていたのでしょう。土曜クラスと水曜クラスの年に一度の顔合わせも和やかに会話が弾み、本当に楽しいひとときでした。

写真も主人が撮ってくれて、その他にもいろいろと手伝ってもらい有り難かったです。

2014年の稽古も来週からいよいよ始動です。

|

|

|

|

|

|