![]()

new2014.12.27 一年を振り返って

あと5日でお正月。毎年同じことを言いますが、一年の経つは実に早いです。

今年、私は古稀を迎える節目の年で、11月に無事「古稀茶会」をすることができました。大勢のお客様に来ていただけ、社中の皆様には本当に一生懸命していただき、茶会デビューされた方も多く嬉しいことでした。

私は稀にしか茶会をしませんので今回参加できた方はラッキーだったと思います。

茶会の前一、二か月は集中的に長板総荘りの稽古で、薄茶の綺麗な点前に励みました。やはりお茶会でお客様の前で点前をするということは、とても良い経験になったと思いますし、確実に一段上達した感があります。

普段の稽古の方は、《稽古場日誌》をあらためて見直してみると、小習・四ヶ伝はもちろん、行之行台子、大円草も何回かでき、七事式では且座の式、平花月、濃茶付花月、貴人清次濃茶付花月、貴人清次花月、炭付花月、茶箱月花月等いろいろと稽古しました。

しかし茶道はお点前だけの稽古事ではありません。

茶禅一味と云って、禅の精神も入っている茶道です。日常の心がけも茶道を通して良くなればと自戒を込めて思います。

たとえば”時間を守る””身の回りをきれいにする””挨拶・礼をきちんとする””人に恥をかかせない””思いやり””気配り””気働き”など目の前のこと、日常茶飯のことをきちんとしていけるようにしてほしいです。つまり、人間修業、人格磨きです。

折角茶道を稽古しているからには、「あの方は素敵。さすが茶道をされているのね」と云われるような人間になってもらいたいです。

先日、炭付花月をした稽古日のことです。「10時からします」と生徒さんに予め言っておきました。しかし10時に来た方はたった1名。5人そろったのは何と10時半過ぎでした。私は10時に始めるということで下火を整えていました。それが時間が押してしまったので、いざ炭をつぐ段になって下火が情けなくなっていました。茶事であったら大変なことです。

「刻限は早めに」と利休七則にもあるように 社会人としては時間厳守は当たり前のこと、茶道の稽古している方は何をか云わんやです。私は指導者として何を教えていたのだろう?とこの日は頭を抱え、反省しました。

今年は健康に恵まれて稽古日を休むことなくご指導できたことは幸いでした。来年も健康に気を付けて生徒さんとともに茶道に精進していこうと思います。

2014.12.16 にじりタコ

茶道を長く続けてきて、最近気が付いたことですが、両手の人差し指と親指の第2関節にタコができているということです。

長く座ることが多いので足の”座りタコ”は既にしっかりできていますが、指に”にじりタコ”ができるとは驚きました。

節くれだった指ですが、どう見てもタコなのです。昔大きかった”ペンダコ”は今や小さくなってしまいました。コンピューターで書くことが多く、筆記用具で力を入れて書くことが少なくなったためでしょう。

ある方は膝も茶道を長くやっていると黒くなってくるとおっしゃいました。実際見てみますと、確かに黒ずんできたよう…。

又着物では左前身頃の膝のあたりが、にじったり長く座ったりしているので毛羽だち、後身頃の裾も傷みます。

これらのことは長ーく茶道に励んできたことの勲章?かしらと前向きに思っています。

2014.11.25 古稀茶会

「古稀」を迎えたことを記念した茶会を開きました。五島美術館のお庭は紅葉まっさかり。小春日和の好天に恵まれ、暖かく穏やかな好日でした。

9時に集合してからは、皆様それぞれ所定の役の設営・準備です。前日にお道具を搬入してあったのですが、当日朝の水屋は右往左往・・。

今回の茶会で、前もって生徒さんには伝えていたモットーは「一期一会」と「笑顔」です。

緊張の中、時間通りに第1回目が始まりました。

お運びの方が干菓子器を運びだし、いよいよお点前さん入室です。

緊張しながらも落ち着いたお点前をされています。

席主の私は半東も兼ね、お薄を正客の方にお出しします。お釜の煮えもまずますで、こんもり細かい泡が立っているお薄を見て安心しました。

正客様との会話、ここが私の弱いところですが、拙くも気持ちのままお話するように心がけました。

一席15名ほどのお客様がお入りになります。

案内係りは正客様がなかなか決まらない時は、なるべく早く決まるよう促したりして苦労しています。

水屋では皆、一生懸命干菓子を載せたり、お薄を点てるべくお茶碗を温めたりしています。

また席の合間合間には「炉の炭を足した方が良いのでは」と私に気付かせてくれました。

これに応じて炭を足します。やはり炭と湯の管理は私の仕事。

あらかじめお点前をする方やお運びの方を決めておいたので、予定通りスムースに午後3時まで8回のお席を設けることができました。

今回の茶会では小中高時代の友人、茶友、外国の方、親戚と大勢のお客様に来ていたけたことは本当に嬉しいことでした。

生徒の方々は非常に一生懸命やってくださり、私の息子・娘・孫までいろいろと手伝ってくれて助かりました。大寄せの茶会は皆様の協力なくしてはできません。

今回「喜寿」を迎えた叔母と共に催した「賀寿茶会」を、約110名ほどのお客様をお迎えして滞りなく行うことができ、本当によかったと感謝の気持ちでいっぱいです。

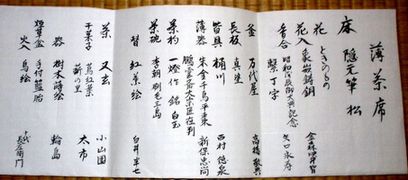

古経楼 |

薄茶席の設え |

蔦紅葉・薪の里 |

|

干菓子を用意 |

抹茶を篩う |

看板は生徒さんの書 |

案内係り |

茶席 |

|

|

|

|

|

|

終了後の記念写真 席 主(叔母と私)

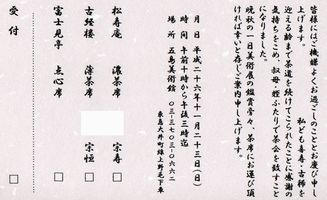

会 記 茶 券 |

||

2014.11.01 茶会の直前準備

いよいよ古稀茶会の月になりました。一年前に予約したG美術館の茶室でのお茶会…間近に迫ってきました。

お点前の練習は10月から炉にして皆様と励んでいます。道具組はすでに決まり、抹茶もお菓子も決めています。お陰様でお客様も予定通りの人数以上になりました。

あとは一生懸命お点前をして、おいしいお抹茶でおもてなしできるよう皆様で頑張ることです。

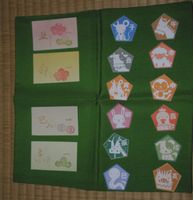

生徒さんもいろいろと大変協力的で、席入りの番号札を手作りしてくださったり、洋服で稽古に見えた生徒さん用にと二部式の長襦袢と帯を持ってきてくださったり、着物を持っていらっしゃらない生徒さんのために着物を貸してくださったり、皆様一丸となって茶会に向け張り切っています。

今日の稽古では若い方が「ぜひ、お点前をしたい」と積極的に申し出されました。お点前は最大8人しかできません。前にお点前デビューされた方は遠慮していただき、されてない方を中心に一応私の頭の中でお点前をしていただく方を決めていました。やはり積極的に「お点前をしたい」と言われる方を無視するわけにはいきません。しかしお茶会ではしっかりときれいな丁寧なお点前をしてもらいたいのです。あと数回のお稽古で決めようと思います。

茶会となるとお点前さんや水屋係りだけでなく、受付・案内(下足番)・点心・クロークなどいろいろと係りが必要です。

あらかじめ表にして大まかな割り振りをしました。同じ係りばかりではよくないので時間を区切っていろいろな係りを経験していただくことにしています。本番では予定通りにはいかないかもしれませんがなるべくそれに沿った行動ができればと思い話し合っています。

残念なことに生徒さんの中には、いろいろなご用事で参加できない方が数人いらっしゃいますが、参加される方だけで乗り切ろうと思います。

何といっても茶会の日の天候が一番気になります。多少寒くても降られなければラッキーです。せいぜい皆で善い行いをして、私は毎日祈ることにしました。

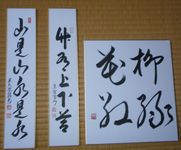

2014.9.27 《関 南北東西活路通》

今日の稽古では《関 南北東西活路通》の短冊を掛けました。

関所をくぐり抜ければ南北東西の道がひらける・・・これは直訳。

禅宗で云う「関」は師が修行者に与える公案のこと。例えば白隠が弟子に出した《隻手の声とはどんな音?》という公案のようなもの。修行者はその公案を解くのであるが、これがなかなか大変。公案の見解をひとつひとつ解いていくうちに修業が深まって悟りを深化していくのだそうです。

禅僧でないわれわれにとっては、困難を勇気をもってがんばって乗り越えれば、先は明るい…がんばらなければ先は暗いという意味かと思います。

今日でNHK朝ドラマの「アンと花子」が終了しました。《赤毛のアン》出版記念会で花子がスピーチをする場面があり、次のようなことを言っていました。

《どんなに暗い夜でも朝はかならず来ます。アンのように、勇気を持っていけば曲がり角の先にはきっといいものが待っていて、美しい景色がある》と。

花子もいくつもの曲がり角を進みました。関東大震災・幼い息子の死・戦争など思いがけないところで曲がり角を曲がることになりましたが、勇気・友情や、家族の思いやり、優しい人々のお蔭で曲がった先には良いものが待っていてひとつひとつクリアできました。

このドラマを見て《関 南北東西活路通》と何か同じものを感じました。

2014.9.15 筋力の衰え

昨日は研究会でした。舞台上でお点前をされる方は練習を重ねていらしたのでしょう。さすがに綺麗な立ち居振る前をされます。立つときに上半身を真直ぐにしてスッと立たれる姿の美しいこと。羨ましい限りです。

私は60代でぎっくり腰をしたせいか、それ以来両手に物を持って立つことが難しくなってきました。

茶道では物を持って立ったり座ったりの動作が沢山あります。粗相があってはいけないのでつい手をついて立ちます。「見苦しい格好だな」とは分かっていても手をつくことが当たり前になってしまいました。

昨日の研究会で、思いがけず体のバランスを崩し慌てました。

研究会会場では茶道具や茶の本、着物、足袋などを売っているフロアがあります。いつもそこは人だかりで混雑しています。私も人垣の後ろからお道具を見ようとしましたが見えないのであきらめ体の向きを変えた時、一人の女性が急に身体の向きを変えられて、体当たりされた私は飛ばされてしまいました。

横からの体当たりであったのでこらえきれず倒れそうになったのです。すぐ横はゴザを引いた足袋売場。必死で足袋を踏まないよう、しかしゴザに一、二歩乗ってしまって何とかこらえました。相手の方は「すみません」と謝られましたが、大した力でした。

このことからも大分筋力が衰えたものだとショックでした。何年か前から週に4,5回ウォーキングしています。いつもは30-40分歩くのですが、その晩は1時間余歩きました。

スクワットも自己流で寝る前に何回かしています。

いくつになってもお点前がしたいです。

2014.9.15 茶会の準備

私がお茶会デビュ―したのは大学の文化祭の時でした。その時は《お運びデビュー》。

結婚・育児などで10年ほど茶道から離れていましたが、再度茶道を始めて《お点前デビュー》をしたのは多分30代後半だったかと思います。師事している先生が何度かお茶会をされ、《半東デビュー》も果たしました。

《席主デビュー》は57歳、立礼席でした。その後還暦茶会など2回ほど席主となって茶会をしました。11月に古稀茶会で4回目の席主を務めることになります。

席主になるといろいろと考えることや、しなければならないことが沢山あります。

濃茶席と薄茶席を我が社中だけでまかなうことは人数的に無理なので、もうひと席を受け持って下さる方を探します。今回は叔母が受け持ってくれることになり心強く思っています。

次にお道具組を考えます。この辺りが一番楽しく、夢ふくらむ時期。

それから参加して下さるお客様をお誘いすること・・・これが一番大変です。お客様が沢山来てくださって初めて成り立つお茶会です。お手紙を出したり、電話を掛けたり、メールしたりしてお願いします。

この作業と並行して、生徒さんにしっかり稽古を指導。茶会は社中の発表会のような場でもあります。綺麗なお点前をして、美味しいお抹茶をお出しできるよう稽古にも気合が入ります。

2014.8.26 茶箱

8月は猛暑なので毎年茶箱の稽古をしています。

11代玄々斎が考案された茶箱点前。箱の中にお茶を点てるための道具が全部入っていてお菓子まで入っているもの。この箱を持っていけば茶室を出て、野外でもお茶が点てられます。

我が家の茶箱は《雪月花七宝繋がり模様》。これには由緒があります。私が結婚する時に祖母が祝いとしてくれたものです。

我が家の茶箱は《雪月花七宝繋がり模様》。これには由緒があります。私が結婚する時に祖母が祝いとしてくれたものです。

当時 祖母は茶道の先生を高山市でしていました。夏休みに高山に行くたびに祖母は「茶道はいいからぜひやりなさい」と言って茶室に坐らされたものです。祖母の勧めで大学も茶道部に入り、結局私は70近くなるまで茶道を続けてきたしまったのです。

折角もらった茶箱ですが、ずっと20年近く押入れの中で眠っていました。この茶箱が活躍するのは、私が自宅で茶道教室を始めてからです。

以後は毎年夏に大活躍しています。ちなみに仕服は獅噛み紋。

この茶箱を使うたびに茶道を導いてくれた祖母を思い出し、今頃すごく感謝しています。茶道を続けてきて本当に良かったと今さらながら思います。今祖母が 茶道教室をしている私を見たら何というでしょうか。喜んでもらえればよいのですが…。

2014.8.02 立礼で茶箱

本格的な暑さになり、坐ってお茶もつらいので、今日は初めての試みで立礼で茶箱の稽古をしました。

日常で使っている机に、手あぶりを載せ風炉代わりにしました。道具の配列は畳の時のを参考に応用です。雪点前をしましたが、結構上手く出来たと思います。

立礼棚がないからといって稽古が出来ないことはなく、いろいろ工夫することが良いと思います。 茶箱は野外ですることを前提にした点前、多少形を変えても良いのではと考えています。

茶箱は野外ですることを前提にした点前、多少形を変えても良いのではと考えています。

上級の方は大円草をされました。奥伝の稽古ということで猛暑の中着物でいらっしゃいました。予め《無理しないで》といっておけばよかったと、私はその方が熱中症にならずに無事お帰りになられたかどうか案じました。

猛暑に時期の着物でのけいこは大変ですが、それに耐えるのも修行、きっと帰宅されて着物から解放された時はすがすがしい気持ちになられたのでは…。私も着物でご指導して稽古が終わって着物から解放された時は、暑さに耐えて頑張ったという満足感と爽やかさがあります。

2014.7.14 ある日の稽古での出来事

茶道の稽古で、最初の難関は正座です。

初心者の方が初めて本格的薄茶点前をされた時のことです。

初めて柄杓の扱いが出てくるので、いろいろとご指導しているうちに、結構長く座る破目になられてしまいました。点前が終わりいざ建水を持って立ち上がる時、足がしびれて感覚がなくなっておられました。「ゆっくり足を休ませてから立ってね。」と私は云いました。

その方も中腰になられて、しびれが治まるのを待っていらした時です。急に「気持ちが悪い」と仰り、ふらふらとくずれそうに‥顔も青ざめていらしたので私は慌てました。

もしかして風炉の傍に長いこといたから一酸化炭素中毒かしら?とか、蒸暑い日だったので熱中症かしら?等々。

同席していた生徒さんも持参したポカリスエットを勧めたり、私も「とにかく横になって」と座布団を持ってきたり、他の方も扇風機を風が当たるように向きを変えたり・・・ちょっと混乱しました。

その方はポカリスエットを飲んで、扇風機の風に当たりながら座布団を枕に横になられ暫く休まれました。

その間 次の生徒さんの稽古をしましたが、それが終わった頃、ようやくその方は「大丈夫です。治りました」と仰り、顔色も前のように赤みがさしてきました。そこで私は「小休止して皆さんでアイス紅茶でも頂きましょう」と、稽古を中断して休憩しました。

丁度医者の主人もいたので事の次第を伝えると、主人も出てきて「多分ずっと座っていて足の血管の血のめぐりが悪くなったところに、立ち上がろうとしたので血液が急に足の方に流れて貧血状態になったのでは」といいました。そして「足がしびれるということは血液のめぐりが悪くなってきた赤信号。正座は体には良くないね」と。正座するときは時々足の組み替えなどしてしびれないよう注意しなければとあらためて思いました。

2014.7.12 山是山水是水

《山是山水是水》という禅語短冊を掛けました。

山は山であるし、水は水である・・・当たり前の事実です。

禅宗では、その当たり前のことが悟りを開いた段階になると、山も水も、皆同じになるとのことです。

そしてさらに悟りを開き終えた(悟了)段階になると、色即是空・空即是色という観方となり、山は山、水は水と豊かに観えるのだそうです。

禅の世界は真に難解。

色即是空・空即是色は般若心経によく出てくる言葉です。

その意味は、辞書《言林》によると、目に見える万物(色)はすべて因縁の所生、その本質は空、すなわち実有の物でない。

また《大辞林》によると、この世にある一切の物質的なものはそのまま空である、つまり実態・本質がないということ、とあります。

「色」は差別する相、「空」は一味平等の相。

「空」の世界では男女・高低・大小・老若などの差はないし、山も川も水も皆同じという世界。

ひろちさや「般若心経88講」によると、物はすべて《空》であるから、差別することなかれ、よしんば差別してもその差別にこだわるな…というのが般若心経の教えとのことです。

《山是山水是水》の他にも《竹有上下節》《柳緑花紅》も同様な意味のようです。

2014.7.05 七夕の稽古

もうすぐ七夕です。

茶道の稽古では季節を大事にするので、七夕の趣向で夏の点前をしました。

丁度茶室の外に竹が生えているので、隣に住む幼稚園の孫に飾付を折り紙で作ってもらい、生徒の皆様の願いを書いた短冊とともに飾りました。

名水点で、名水はペットボトル谷川の名水を使いました。本来は例えば明治神宮の清正の井の水・・など使うところでしょうが、現在は飲料出来る井戸水はありません。「谷川の名水を取り寄せました」とのお点前さんの言葉に皆様大笑い・・「お取り寄せではだめよ」と私。しかし現代の名水点ではその答えで正解かもしれません。お茶の稽古ではいろいろ本当でない話をまことしやかに答えることが多く、そんな時はちょっと気がひけます。

七夕によく使われる円能斎好み亀蔵棗ですが、この意匠は運勢でおなじみの九星からの発想で作られたものです。今回あらためてじっくり観察しました。蓋上は朱と緑の5つの星(点)。

蓋側面は1,2,3,4の星、身の側面は6,7,8,9の星が描かれています。奇数の星は陽なので朱色で,偶数の星は陰なので緑で描かれています。

さて身と蓋を合せる時、どれとどれを合せたらよいのでしょうか。

一つずつ試してみると、ちゃんとルールがありました。偶数と奇数がセットになり、差が5つになるようにできています。1と6,2と7,3と8,4と9という具合です。差の5という数は、1,2,3,4,5,6,7,8,9の真中の数。そこで蓋上には5の星が描かれているのだと思います。

はっきりしない日々、そろそろ梅雨明けも近いでしょうか?

|

桔梗が星形・色紙は和漢朗詠集より七夕臨書 |

洗い茶巾 |

名水点 |

|

笹の葉茶碗・カササギ茶碗・亀蔵棗 |