![]()

new2016. 06.25 送別会

転職して、来月から外国へいらっしゃる方の送別会をしました。

大学卒業されて一流企業に就職してまだ2年ちょっというのに、心機一転 外国の会社に再就職されたのです。

外国で働くことが憧れであったそうで、今の若い方のチャレンジ精神に驚くとともに、その勇気にいたく感心しました。

今月初めの某稽古日に稽古終了後《先生、お話があるのでお手紙を書きましたので後で読んでください》と、その方はおっしゃり帰られました。

《何かしら?》…などと思いつつ開封してみると、転職してナント海外へいらっしゃる旨、きれいな便せん3枚にきちんとした墨の字がしたたまれていました。

大事なことはちゃんと手紙で知らせる…お若いのにとても礼儀正しい方と感激しました。

私もさっそく、転職でしかも海外と驚いた感想・チャレンジ精神に感心したこと・若いって素晴らしい!こと等、お返事を書きました。

茶道をするとは筆まめになります。

土曜クラスの方が送別会を計画してくださり、今日の稽古は濃茶付花月と平花月を2回した後、皆様と会食しました。

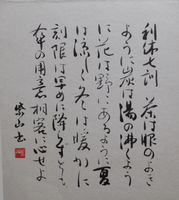

私は《笑門来福》の自筆小色紙を差し上げ、皆様からも花束が贈られました。

新天地で身体に気を付けて頑張って活躍されることを心から祈念しています。

紫陽花と半夏生 花入れは旅枕・香合は白鷺

|

棗は六瓢 ・無病息災でね! |

濃茶付き花月の月に当たりました!

|

皆様で頂きました

|

会食

|

花束贈呈

|

![]()

2016. 06.10 いきいきとした茶巾

いよいよ関東も梅雨入りしました。

作物にとっては大事な雨ですが、この時期は湿度があってじめじめ…。このような時こそ茶巾の姿がすがすがしい姿になるよう気をつけたいです。

茶道では茶碗を拭くのは茶巾、15cmx30cmの麻布を使います。

この茶巾のたたみ方は結構大切です。見た感じ、いきいきとしているといかにも清潔感が出ます。

それには茶巾を絞るときもきつく絞ります。そしてきっちりたたんで茶碗に入れます。茶碗から出し、水指の上や釜の蓋上に置いた時、いきいきとした姿になるのが良いです。

また湿し茶巾もたたみ方も同様で、これもいきいきとした姿になるように出すとお客様も気持ち良いです。

たかが茶巾、されど茶巾です。

|

|

|

![]()

2016. 05.10 軸に一礼

茶道では客は床前で軸に一礼します。最初はちょっと戸惑われるかもしれませんがそれほど軸が重い存在なのです。

茶道で掛ける軸は原則的には 禅語が書かれた一行物や、由緒ある方の消息や画賛のある軸・短冊・色紙などです。禅僧や家元などの揮毫・染筆が好まれます。字が上手いとかは関係がありません。書かれた文言と書かれた方が重要なのです。

そこで我々はお軸を前にその禅語に敬意を表し、書かれた方がそこにいらっしゃると思って一礼をします。

もともと禅宗ではお経を唱えたり、仏像などを拝むということはなく、床には偉い禅僧の頂相(ちんぞう)を掛けたりします。

文字や言葉によらず、師の心から弟子の心に以心伝心で伝えるのです。不立文字 以心伝心。つまり師が投げかけた問い・公安にどう打ち返すかが修行。

《茶禅一味》の茶道では、床に掛けられた軸の文言を字面だけ見るのでなく、どういう意味が投げかけられているかを受け止める必要があります。

![]()

new2016. 05.07 初風炉

初風炉の稽古は生徒さんの人数が多かったので《三友の式》と《雪月花》の稽古をしました。

庭の花も紫陽花、クレマチスはまだで、コデマリは終わりかけていて、スズランも卯の花も終わり。それでも紫蘭や紫陽花のかたいつぼみ、黄エビネ、ショカツサイ、ケマンソウ、トクサ、二人静などかき集め、それでも5人用に足りないので花屋さんに行きました。

花屋さんには季節柄カーネーションが賑々しく、店先は華やか。茶花になりそうなものを探します。ちょっと奮発して芍薬と小菊、それに季節ですからカーネーションも一本買ってしまいました。

まず5人で《三友の式》をしました。私も参加。花と花入れの相性も考えて皆様素敵に入れられました。香も何回かしているので上手に焚かれ、さわやかな香りを楽しみました。

帛紗をつけるタイミング、四畳半に入るタイミングがポイント。菓子付きで薄茶が四服。

次に七人で《雪月花》をしました。八畳での折据え、札の置く位置に気を付け、途中四の花に当たった方は茶巾を絞りなおします。雪月花の三役を終えた方が出たところで終わりました。

次に七人で《雪月花》をしました。八畳での折据え、札の置く位置に気を付け、途中四の花に当たった方は茶巾を絞りなおします。雪月花の三役を終えた方が出たところで終わりました。

結構早く三役を終えた方が出て、五の花が仕舞花になりました。

団体でする花月や七事式、それに準じたものは参加者が一体感を感じる楽しいものです。

![]()

2016. 05.01 折据の表紙の文字

4月最後の稽古は花月で炉の締めくくりをしました。

濃茶付き花月・貴人清次花月・平花月・結び帛紗花月の稽古ができました。

その時ある生徒さんから「折据の上にどうして《一》が書かれているのですか?」と質問されました。唐突な質問に私は一瞬戸惑いましたが、「上下が分かる為でしょうか?」とその方が言われ「「そうねエ? 多分」と自信なさげに答えておきました。

特に考えることもなく折据を使っていた私ですが、やはりどうなのかしら?と思い、早速稽古終了後に調べました。

その結果 思った通り《天地が分かるため》と本に書いてありました。

次に私は《関》と書かれる中折据のことが気になりました。なぜ《関》なのであろうか?と。天地を表すためなら《一》でも良いであろうに・・・

原色茶道大辞典にも 中折据は雪月花の時に使われる としか書かれていません。

ネットでも調べましたがその理由は分かりません。

そこで《関》の意味を調べましたら、①関わる ②大事な場所 ③入口、玄関 ④関所 ⑤門や扉を閉める横木、かんぬき 等書かれていました。

多分この場合は⑤の意味で《関》と書くのだろうと私は推測しました。正解かどうかは分かりません。

ついでに折据は鴻池宗羽の妻女の考案で、表千家7代如心斎が採用されたことを知りました。鴻池宗羽は豪商鴻池4代の方で如心斎に茶道を学び、茶道具名品を収集をされたことでも有名です。その妻女が考えられたもの・・・やはり女性ならではの遊び心のある優雅で手作り感のある作品という気がしてきました。

思いがけなく生徒さんから質問されたことで 私もいろいろ学ぶことができました。

![]()

2016. 04.12 当たり前にある日常

今年春の選抜高校野球の開会式の時、小豆島高校の樋本尚也君の選手宣誓が印象的でした。

小豆島高校はほかの高校と合併され4月から閉校になったそうです。それを踏まえて「当たり前の日常のありがたさを胸にグラウンドに立ちます」と宣誓しました。事情が分かっている方には胸にジンと来た言葉だったと思います。

私もこの言葉を自分に置き換えて、《本当に日常のあたりまえのことは有り難いことなのだ》とつくづく思ったものでした。

去年の10月、主人が手術を受けることになった日から当たり前の日常ではなくなったからです。おかげさまで主人も徐々に回復してきてはいますが、前のようではありません。

そこで自宅でしている茶道の稽古もあまり時間が取れなくなりました。朝9時半からせいぜい午後1時前ごろまでに終えるようになりました。3時間ちょっとで5,6人ほどの稽古をご指導するのは結構大変です。

生徒さんはどんどん習熟度が上がってきていて、濃茶点前が多いです。薄茶点前も織り交ぜてはいますが、四ケ伝になると一つの点前に30分はかかります。その上の奥点前になると小一時間かかります。

丁寧にご指導するよう心掛けて、点前をスピードアップすることは出来ません。やはり一人の方が終わったらすぐ次の方のお点前に入れるよう促しています。そこで予めこの方にはこのお点前をと計画はしておきます。そうして時間の節約ができればと・・・ゆっくりお点前をして後始末・準備はてきぱきと。

あまり人数が多いときは花月をします。思いがけなくお休みする方が多かった日には 急遽上の奥伝点前をしたりします。そこは臨機応変に。

以前は稽古のあと皆様とおしゃべりまでしてゆっくりしていましたが、今は稽古が終わるとすぐ主人の昼食の準備に取り掛かり、主人が食事をしている最中に着物を着換えて、炉の火の始末やら後片付けをします。

当たり前と思っていた日常はすぐ変わります。諸行無常ですね。

このように変化した”今の日常”に私も生徒さんもだんだん慣れてきています。

折角稽古に来てくださる生徒さんに慌ただしい思いをさせているのではと申し訳ないと思いつつも、短時間ではありますがその間は集中してご指導に励もうと思います。

![]()

new2016. 04.09 茶通箱

生徒の皆さまの習熟度が上がってきたので、今日は棚なしの茶通箱をしました。応用編です。

棚を使わない時は茶通箱を勝手寄りやや高い位置に置きます。茶入れの仕覆は水指の左横畳の上に、大津袋は茶通箱の上に置くところがポイント。箱を扱う時に中にものが入っているときは左手から、カラの時は右手からにしますが、中の道具の向きを考えると自然そうしないとよい向きになりません。

昔は先生の言われるとおりにカラの時は右手から、入っているときは左手から動かしていて「どうしてそうなんだろう?」と不思議に思っていましたが、やっていくうちに自ら《そうなんだ》と納得できました。

分からぬまま稽古をしていてもある日パット「あーそうなのか」と自ら分かることがあります。安直に先生に尋ねないで自分で《何故だろう》と考えることも大事です。

写真は二服目を点てる前、棗をチリ打ちで清めるところ。

チリ打ちは四方捌きに代わるものです。ポンと良い音が出るとよいのですが。

茶通箱は2種の濃茶を頂くもので、正客様も《今一種のお茶を》《先の茶入れ仕覆の拝見を》等と声掛けするタイミングが決まっています。

また、拝見を始めるタイミング、お返しするタイミングも決まっているのでうかうかしていられません。

この茶通箱、許状では四ケ伝に入っていますが、小習に準ずる道具組で、お菓子も一種類です。

濃茶2服を頂くので、種類の違う抹茶を味わっていただきます。

4月から透木釜になり、口が大きいので蒸気が一ぱい立ち上り良い景色でした。

この後、別の方に後炭点前をしていただきました。

後炭点前もこの頃は茶事でも続きお薄で済ますことが多く、後炭点前はめったにしませんのでなかなかしない稽古ですが、やはり点前順序通りに炭をつぐと火力が復活、最後までお釜がフツフツいっていました。

![]()

2016. 03.25 おもてなし考

2020年東京オリンピックが決まった時以来、《おもてなし》という言葉があちこちで聞かれるようになりました。

”もてなす”という動詞はずっと前から使われていま。歓待する・ごちそうする・世話するといった意味で《国賓をもてなす》とか《山海の珍味でもてなす》などと使われます。

《おもてなし》は「やりなさい」といってするものではなく自発的にするものです。見返りなどを求めません。対価を払うサービスとは違います。

相手のことをおもんばかる気持ち・・思いやりです。これは心に余裕がないとなかなか出来ないことです。

また、もてなされた相手にも気持ちが通じることが望ましく、もてなしの一方的な押し売りでは自己満足で思い込みのおもてなしになると思います。

利休七則は茶道における《おもてなし》の原点です。

茶道を学んでいる人は、点前を稽古・精進していくうちに、もてなす側、もてなしを受ける側両方の気持ちを学び、この《おもてなし》の精神が培われていくことが期待されます。

【賓主互換】という言葉のように 亭主役と客役両方を体験してお互いの気持ちを通わせ、上質の《おもてなし》ができるようになりたいと思います。

![]()

2016. 03.14 荘り物点前

小習16ケ条に荘り物(かざりもの)という点前があります。茶入荘・茶碗荘・茶杓荘・茶筅荘の4つです。

どなたかから頂いた茶入や茶碗・茶杓をご披露するためのものです。そのものが名品であるということは必ずしも重要ではなく、《頂いた》という喜びを皆様と分かち合うというのがこのお点前の趣旨です。

ちなみに茶筅荘は茶筅を頂いたのではなく、水指や軸を頂いた時にします。また、《飾リ》という字ではなく、見事に重々しくかざる《荘リ》の字を当てています。

お客様はどういう由緒でそのお道具を荘り物点前にしたかを亭主に伺います。

《茶名をいただいた折、先生から頂戴したお茶碗です》とか《卒業の記念に祖母からもらったものです》《教授拝領の時にお家元から頂いたものです》・・など答えるわけです。

そのとき大事なことは「あーあの方から」とお客様方も知っている方がよいそうです。ですから祖母からというのはあまり適当ではなく、《祖母が昔 淡々斎から頂いたもの》というのは良いとされています。

稽古の時、そのお尋ねがあった時に点前をしている生徒さんは一様に答えに詰まってしまいます。そこで《先生から結婚の折にいただいたものです》などと答えることになります。私としては差し上げたこともないのにこそばゆい思いをしますが…。もっともお茶の稽古ではそういった作話が多いです。

このお点前、差し上げた方からすると、頂いた方がその喜びを荘り物点前で披露され、お客様と喜びを分かち合ってもらえるとしたらどんなにか嬉しいことでしょう。

今までに伺ったお茶会で、荘り物でされた濃茶席を2回ほど経験しました。両方とも大寄せの茶会でした。そして荘り物はお家元から頂いたお茶杓でした。

![]()

2016. 02.20 「侘び」考

茶道を永くしていても《侘び》とは何なのかコンパクトに説明するのは難しいです。

昔、教室を始めたころ大学生で入門したての生徒さんから「先生、わび・さびって何ですか」と聞かれてドキッとしたことがあります。《それを聞くには10年早いわよ》と内心思いつつも?、どう説明したかは忘れました。

口で説明するのは難しいですが、茶道を稽古していくうちになんとなくその感触が分かってきます。その人その人によって感じ方は違うと思いますが。

歴史的にみると珠光、紹鴎、利休等がそれぞれの《侘び》感を述べていますが、現代の私たちも少なくとも茶道を永くしている人は、自分の感性で自分の《侘び》感を言えたらよいと思います。

生徒さんのおひとりは《何か 静かで落ち着いた雰囲気》と言われました。そうです。このように自分で感じた《侘び》について語られることは素晴らしいことです。

最近読んだ岡本浩一著「茶道教養講座」(淡交社)で大宗匠は《侘び》をしばしば"beauty of imperfection"つまり”不完全ゆえの美”と英訳されているそうです。

これは茶碗など真円でなく、ちょっとゆがんだ円の楽茶碗、またはかちっと直線的で左右対称な庭でなく、曲がりくねった飛び石も大小長短取り混ぜたた回廊式の庭など可視できるものについて不完全ゆえの美という事と思います。

そこで私が感じる《侘び》は、「地味で渋く落ち着いた、自然と同化した雰囲気」「清廉潔白な凛とした精神性」。道具に関して言えば、西洋食器のような華美で形も完全なものに対して陶器の和食器のような地味な色合い、形も不ぞろい、つやもないような渋い道具。また床に飾る花も華やかに人工的に入れるのでなく、楚々としたものを満開よりつぼみを好み、数もせいぜい2種類くらいを自然に在るようにいれる。会話も落ち着いて静かに少なめに。態度も慎ましやかに。

永く稽古をしてきた中で感じた私なりの《侘び》感です。

もっとも茶道がいつも《侘び》ではありません。広間で行われる大寄せ茶会などは華やかな道具組が設えられますし、華やかなお着物の方が賑やかに集合・・・《侘び》の雰囲気では全くありません。「お茶は派手だ」とよく言われます。見た目が《侘び》の雰囲気がなくても 精神的には《侘び》の心を持ちたいです。

![]()

2016. 01.22 古い茶筅の利用法

茶道具の中で 無くてはならない道具があります。それは茶筅。消耗品ですがこれがないと濃茶も薄茶も点てられません。

地味なものですがよく見ると芸術品に匹敵するほどの工芸品。これを作ってくださる職人さんは相当年季の入った方だと思います。その職人さんも現代では減っていて、今では中国製の茶筅が出回っています。

同じ竹製品の茶杓は「お作は?」とか「ご銘は?」など丁重に扱われ、価格のことをいうのも気が引けますが相当な値段がつけられます。それに引き換え茶筅はとても作るのが難しそうなのに全く注目されません。唯一茶筅供養の時だけ有り難がたられ、主人公となります。

茶筅は何回か使ううちに穂先が痛んで切れてきたりします。稽古場をしていると痛んだ茶筅は増えていきます。捨ててしまうには忍び難くまとめてとってあります。

何かに再利用できないかと考え、私は下の写真のような使い方をしています。

例えば、ココアを作るときココアに少量のお湯を加えて茶筅でよく練って、それからミルクやお湯を足し火に掛けて作ります。

また、棗に入っている抹茶を何回か点前をするうちに形が崩れます。そこで茶筅を割ったもので形を整えます。お茶会の時など非常に有効です。

また、洗濯時、粉洗剤をあらかじめ湯で茶筅で泡立てて置きそれを洗濯槽に入れます。じかに粉のまま入れるより良いような気がします。

きっともっといろいろと再利用する方法があると思いますが皆様は如何されていますか?

|

|

|

![]()

2016. 01.13 初稽古

今年は 水曜クラス・土曜クラス合同での初釜ができず、それぞれ初稽古としました。

床はさる年に因んで幸野楳嶺の《猿の図》。竹の一重切に雲竜柳と白玉と藪椿を入れ、香合は萩の三番叟です。

道具は長板総荘の設えです。

大福茶をお出しして、新年のあいさつの後花びら餅を召し上がってから席入りです。

お正月ですから、私が皆様に濃茶を練り召し上がっていただきました。そして薄茶は花月で皆様の初稽古としました。

長板での平花月も初めてでしたので、良い稽古になったと思います。建水はかざっておかないで花の方が持って入ります。火箸扱いもありますが難なくされました。

昨年11月12月と休んでいましたので今日が炉での初めての稽古という事ですが皆様きちんとお点前をされました。

気持ちを新たに稽古が再開できたことを喜びつつ初稽古ができました。

|

|

|

|

|

|

![]()

2016. 01.05 新年を迎えて

今年、私は年女です。

サル年は要領が良いとか、機転が利く、真似るのが上手いなどと言われますが、当たっているところもあります。

去年は良いことも悪いこともないまぜの年でした。今年も多分そういう年になるでしょう。良い時もあれば、悪い時もあるのが人生! 良いことが6割あれば万々歳と考えましょう。

そのために《良かった探し》を日々しようと思います。

小さなことでも「あー良かった」と、良かったことを探すのです。探すと結構一日のうちに沢山見つけられるかもしれません。

6度目の干支を迎えるような齢になると、”今年は○○を頑張る”とか”今年の目標は○○”など大きな抱負は語られません。

心の中でひっそりと自分なりに心をコントロールしていこうと思います。

![]()