思いつくまま*2005.7‐12*

![]()

師走に入って、今年最後のお茶会に行ってきました。場所は虎ノ門にある大橋茶寮です。

大橋茶寮といえば、淡々斎がかつて東京での稽古場として使っていたところです。濃茶席は「如庵」写しの席。腰張りに古暦が使われ茶道口横には三角の鱗板、3畳半向切の席です。薄茶席は広間で、淡々斎が寄りかかっていらした後の残っている柱があり、床脇には淡々斎を偲んで日々行われる献茶が目立

大橋茶寮といえば、淡々斎がかつて東京での稽古場として使っていたところです。濃茶席は「如庵」写しの席。腰張りに古暦が使われ茶道口横には三角の鱗板、3畳半向切の席です。薄茶席は広間で、淡々斎が寄りかかっていらした後の残っている柱があり、床脇には淡々斎を偲んで日々行われる献茶が目立 たなく供えられていました。

たなく供えられていました。

濃茶席の床には一休さんの絵と和歌の軸が、花入れは出土品とのことで白玉と素心ロウバイが、香合は小亀がちょこんと檀紙に乗っています。法隆寺古材の炉縁、水指はなんと桃山時代の備前で、建水であったものに蓋をつけて水指としています。茶入は耳付、茶杓は淡々斎で銘は「瑞泉」、茶碗は了入の黒。お菓子は東京茗荷谷の一幸庵の「こころみ餅」周りがマシュマロのようにふわふわで中に粒餡がある美味しいものでした。

薄茶席は友人の席です。お茶名を頂いたばかりの若い生徒さんのお点前で、その親族の方々が大勢入られ、皆様と祝いました。軸は「三冬枯木秀」淡々斎のものです。砂金袋の香 合、ここでは風炉先が薄い布製で向こうが透けている珍しいものでした。団雪というのだそうです。高取の水指には富士山の雪解け水が、棗は雪輪模様で、雪をテーマにしたとのことでした。正客以下全員が素敵なお茶碗でお薄を頂き、皆さん正客気分にさせていただきました。ちなみに私は末客に近いところでしたが、贅沢にも大樋飴釉のお茶碗で頂きました。

合、ここでは風炉先が薄い布製で向こうが透けている珍しいものでした。団雪というのだそうです。高取の水指には富士山の雪解け水が、棗は雪輪模様で、雪をテーマにしたとのことでした。正客以下全員が素敵なお茶碗でお薄を頂き、皆さん正客気分にさせていただきました。ちなみに私は末客に近いところでしたが、贅沢にも大樋飴釉のお茶碗で頂きました。

点心も大橋茶寮らしく素敵な美味しいものでした。お客様の数もそれほど多くなく、朝一番に行き、11時半にはすべて終わり、帰路につくことが出来ました。このような贅沢なお茶会で今年のお茶会納めができました。

![]()

new 2005.12.5 今年の茶会

今年も四季折々いろいろなお茶会に出かけました。私は小さな手帳に「お茶会」の記録をしています。

今年は10回行きました。場所は裏千家東京道場、茶道会館、ホテル、神社、茶寮、寺、美術倶楽部、デパート等。主催は友人、知人、茶道具屋さんです。席は大体2-3席で、立派な点心がついていたり、点心がなかったり、また客の人数も400人もの大寄せであったり、120人くらいの中寄せであったりです。茶券の値段も3000円から20000円までまちまちで、お道具屋さんのものは無料です。

今振り返ってみると、どれも素晴らしいお道具が取り合わされていて、十分楽しんだお茶会なのですが、悲しいことに、日が経つうちに細かいことは忘れていくのです。今、手帳の記録を見直してみると、「あーそうだった」と辛うじて思い出し、やはり記録しておくことは助けになります。細かいことは多少忘れても、良い物を観る目、素敵な主客の会話を聞く耳は育っていると思います。

しかし、その中でも今だにはっきりと印象に残っている席があります。立礼席で、軸は「洗心」、水指が桃型、香合は外国のものですが雉の絵、宝尽くしの薄器、備前焼の菓子器にはきび団子、茶碗は替えが仁清写しの犬模様が、また三客用には三猿が、建水は鬼桶、茶杓の銘が「一声」・・・テーマはいわずと知れた桃太郎。 順々にお点前が続いていくうちにテーマが浮かび上がってくるのです。 《洗心》で洗濯を表し、勝ちどきの声が《一声》と言う席主の方の説明でそこまでは気が付きませんでしたが、どんどん謎解きが出来、その席はとても盛り上がりました。

お茶会とは本当にその時 その場限りの、”はかなくも素晴らしいひと時、空間”と実感します。やはり「一期一会」なのでしょう。

![]()

2005.11.3 偶然の出会い

お茶会シーズンたけなわの今日、梅窓院でのお茶会に出かけました。

行きの地下鉄では着物姿の方に沢山お目にかかり、まさにあちらこちらでお茶会があることを感じました。

まず薄茶席に入りましたが、ここで信じられないような出会いがありました。お客様の中に私がHPでリンクを張らせていただいている方を発見(?)したのです。普段HPでお顔は何回も拝見はしていますが、もちろん実際にお目にかかるのは初めてです。住んでいる都道府県も違いますから、はじめは似ていらっしゃる方だわと思ったのですが、やっぱりその方らしいのです。この席が終わったらお人違いでもお声を掛けてみようと思いました。その方は実に私の2人隣に坐っていらっしゃいます。

と、その時、その方から「宗恒様ではありませんか?」とお声がかかったのです。やはりその方でした。その方も私が近くに坐った時点から多分気が付かれていらしたようです。このような偶然ってにわかに信じられないのですが、実際に起きたのです。

一緒に出かけたお茶仲間は、私の動揺に「お知り合いなの?」と聞きますが、何と云って説明してよいか「インターネットのホームページで知っている方で今日初対面なの」と答えたものの、インターネットされない方なので理解されなかったと思います。

この偶然の出会いですっかり興奮して私はお茶会の細かいことは頭にはいりませんでしたが、別の意味で忘れられないお茶会となりました。

![]()

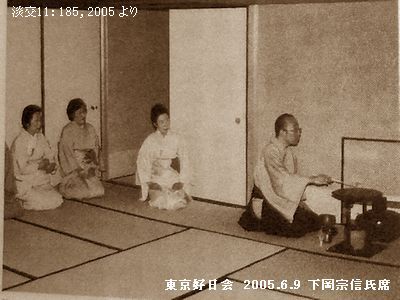

今年6月に東京好日会の月釜で、半東のお手伝いをさせていただいたことは、「思いつくまま」にも書きました。

今年6月に東京好日会の月釜で、半東のお手伝いをさせていただいたことは、「思いつくまま」にも書きました。

「淡交」11月号にその時の様子が、《茶会記》欄に載りました。

本や、雑誌、新聞等に私の写真が出たことは今までなかったので、ちょっと嬉しく、恥ずかしながら写真をご披露させていただきました。

いまさらながら、裏千家の東京道場という素晴らしいところでのお茶会に参加させていただいたこと、光栄に有難く思います。

早速、席主であった友人に再びお礼の手紙を出しました。

new 2005.10.19 「笑み」

新春用の茶道具カタログが届く時節となりました。

来年は戌年ですから、かわいい犬や、張子犬の模様がお茶碗や、蓋置、香合に描かれています。

また 歌会初めの御題は「笑み」。お軸には「笑門庭福来」「梅花微笑春」等、茶杓銘には「笑顔」「山笑う」「福笑」等があります。お茶碗には笑顔の七福神、お福等。

「戌」も「笑み」も、見ているだけで思わず微笑んでしまうほのぼのとしたものが多いです。

笑いは百薬の長といわれ、身体にはとても良いものです。

一日に、10000歩歩き、1000字読み、100字書く、そして10回深呼吸して、1回大笑いする。これが長生きの秘訣と何かの本で読んだことがあります。

![]()

2005.10.3 茶筅供養

川崎大師での茶筅供養茶会に行ってきました。年末にはまだ早いこの時期にするのは、茶道の新年は11月といわれるからだと思います。

平成2年、利休居士400年遠忌を記念して、裏千家川崎支部が川崎大師に茶筅塚を造り、以後毎年10月の第1日曜日に供養が行われているとのことです。

大勢のお茶会参加者が見守る中、お大師様初め沢山の僧侶の方々が色鮮やかな法衣姿で行列されて入場されました。お香のかおりが漂い、お大師様の供養の式、お話が終わり、僧侶の読経斎唱のなか、お大師様が護摩を焚かれたところに、柄を白い紙で巻かれた茶筅を入れます。その後、代表の方々がひとつずつ入れて焚きます。20分ほどで供養の式は終わり、また列をなして僧侶の方々が退場されました。私も古い茶筅を持参し供養していただきました。

今回のお茶会は3席あり、偶然すべて男点前の席で、そのうちの薄茶席を友人が華甲祝いとして受け持たれました。「鶴」の一字に和歌が添えられたお軸、寿棚、それに登亀模様の棗とおめでたい意匠のお道具に、酉年にちなんで色とりどりの極楽鳥が6ー7羽飛んでいる華やかな主茶碗、外国旅行がお好きな方なのでカンボジア製の建水、台湾製の水次も調和良く取り入れられ、さすが男性の方のお見立てと感心しました。

今回のお茶会は3席あり、偶然すべて男点前の席で、そのうちの薄茶席を友人が華甲祝いとして受け持たれました。「鶴」の一字に和歌が添えられたお軸、寿棚、それに登亀模様の棗とおめでたい意匠のお道具に、酉年にちなんで色とりどりの極楽鳥が6ー7羽飛んでいる華やかな主茶碗、外国旅行がお好きな方なのでカンボジア製の建水、台湾製の水次も調和良く取り入れられ、さすが男性の方のお見立てと感心しました。

この方は、私が以前に師事していた今は亡きT先生と同じ短歌グループにいらした方で、T先生のお茶会にもよくいらっしゃり、お顔見知りになった方です。先生亡き後も年賀状のやり取りは続けており、去年の私の還暦茶会にも来てくださいました。今回のお茶会で、私は、半東までお手伝いさせていただき大変良い思い出となりました。

帰る道すがら、故T先生に今日のことを心の中で報告しつつ、車中では、頂いた自費出版の「歌集」を読みながら帰りました。

![]()

2005.9.16 暦のずれ

明治6年からわが国では旧暦から新暦を使うようになりました。

「淡交タイムス」9月号で家元が新暦と旧暦のずれについて『この国の歳時記であるとか風物詩というものは、新暦主体の今の世とは些かのずれがあるように感じられます』と書かれています。

新暦と旧暦ではおよそひと月のずれがあります。新暦の方がすすんでいて、例えば新暦9月9日は旧暦だとまだ8月6日という具合です。ちなみに旧暦9月9日は新暦では10月11日です。

9月9日は重陽の節句でした。昔 宮中ではこの日に菊の宴が行われていたようですが、現在のこの日では菊見にはすこし早いようですし、又3月3日の桃の節句もこの日ではまだ桃は早いようです。

1月1日、年賀状に「初春」、「新春」と書きますが春はまだですし、七草粥といっても、まだ春の七草はでていません。

5月には五月晴れとか、五月雨という言葉が出てきますが、これは旧暦では6月、梅雨の時期だからこそ出てきた言葉です。

このように確かに、いろいろとずれを感じます。いろいろな行事も地方によっては旧暦に合わせて行っているところもあるようです。例えば、お盆も8月15日ですが、7月15日としているところも多く、七夕も7月7日でなく、有名な仙台の七夕祭りのように8月7日のところもあります。

季節の変化を愛で、自然に感謝する気持ちの強い日本では、節会・歳事は多少季節がずれていてもこのままずっと続けられることでしょう。

![]()

2005.9.1 『千家分流』を読んで

図書館で『千家分流』(井ノ部康之著:読売新聞社)という本を見つけました。作者は茶道にはまったくの門外漢の方のようですが、実によく調べられて小説風に書かれています。借りてきたその日のうちに一気に読んでしまいました。それほど読みやすい本なのでここに紹介させていただきます。

図書館で『千家分流』(井ノ部康之著:読売新聞社)という本を見つけました。作者は茶道にはまったくの門外漢の方のようですが、実によく調べられて小説風に書かれています。借りてきたその日のうちに一気に読んでしまいました。それほど読みやすい本なのでここに紹介させていただきます。

利休の切腹後、千家はお家断絶、茶道具召し上げとなり、少庵とお亀(利休妾腹の娘)夫婦は宗旦、宗甫の2人の息子と京都で蟄居させられることになりました。利休の正妻(早くに亡くなる)には嫡男の道安がいて、家督はこの道安に譲られるのが自然だったのですが、道安は利休に反抗して家を出てしまっていました。そこでお亀は、息子の宗旦を侘び茶後継者にして千家を再興することを強く願っていました。

そしてめでたく宗旦が家督を継ぎ、宗旦の4人の息子がそれぞれの道のりを経て、裏千家、表千家、武者小路千家を興す過程がこの本の中身なのです。

いずれの時代も、子供はすんなりと親の言うことを聞かないのが常です。しかも腹違いの息子たちなので、お互いに心理的にも複雑。茶道から離れていくものや、妾腹の子ということで身を引くもの、各地を放浪するものなど、皆それぞれの道のりを経ます。しかしやがては茶道に戻ってくるわけです。自らはどこにも仕官しなかった宗旦が、晩年、息子達の仕官先を求めて奔走し、それぞれが落ち着いた後、「又隠」で真の隠居生活に入ったのはなんと75歳の時だったそうです。

400年以上の長い歳月を茶道というものをひとつの家が、脈々と守り、次世代につなげていくことが如何に大変か、宗旦ばかりでなく、それぞれの代にもいろいろ苦労があったのだろうとつくづく思いました。この本のおかげで、三千家になった経緯、宗旦イチョウのいわれ、中村宗哲が千家十職になったわけ、さらに猪子餅のこと等いろいろ勉強になりました。

<参考> 井ノ部康之氏は『千家再興』『千家奔流』も書かれていて、『千家分流』と3部作です。

![]()

2005.8.20 手紙・電話・メール

我が家の生徒さんは皆さんメールをされるので稽古日の案内や変更、休む時の連絡はメールを使っています。相手を呼び出してもらうことなくあっという間に送信受信が出来大変便利です。

私の先生のところでは、先生がメールをされないのでもちろん急に休む時などは電話を使います。電話は相手の方に出ていただかなければなりませんし、休む時もその理由を詳しくお話しなければならないことになります。しかし相手の声が聞こえますからお互いの気持ちはしっかりと通じ、そのほかの会話も思いがけなく弾むことがあります。お稽古では先生もお忙しいのでゆっくり一人ひとりとお話できませんので電話で長話ということもあります。

年賀、暑中見舞い等の挨拶や、何かのお礼には手紙を使います。例えば、友人の茶会に行った時は、帰ったらすぐ感想とお礼を書いて出し、逆にこちらが茶会をした時は来てくださった方にすぐお礼のお手紙を出します。暑中見舞いも、師事している茶道と書道の先生には必ず出すようにしています。昔から筆まめの私は単なる儀礼的な挨拶でなくいろいろと書き過ぎる傾向にありますが・・・。

ついでですが、お歳暮やお中元、お礼等で何か品物を相手の方に送る場合も、必ず送り状を葉書で出します。だいたいデパート等から発送してもらうことが多いですが、品物だけ送るというのはどうかなというわけで日頃のご無沙汰やお世話になっている旨の感謝、近況等も付け加えます。

手紙は貰うととても嬉しいです。簡単な挨拶だけでも、また細かくいろいろ書かれていればなおさらのこと、絵葉書や洒落たカードも楽しく鑑賞します。一度ならずも二度三度読み返して大切に箱に入れておきます。

このように現代ではいろいろな通信の方法がありますので、時と場合によっていろいろと使い分けを楽しめます。

![]()

2005.8.5 今 煙草盆は必要?

お茶会薄茶席で正客のところに坐った時、前に置かれた煙草盆をどう置き直すのかちょっと迷うことがあります。

お茶会薄茶席で正客のところに坐った時、前に置かれた煙草盆をどう置き直すのかちょっと迷うことがあります。

右の写真のように置かれているのを右に90度回して縦に置けばいいのですが、我が家ではちゃんとした煙草盆がなく扱い慣れていないためあわてます。

煙草の害が分かって禁煙が当たり前になっている現在、置いてあるからといって実際に煙草を吸う方はまずいません。煙草盆は形骸化され、今は正客の位置を示すためにだけ置いてあるのです。

正式には煙草盆には、火入れ、灰吹(竹の筒)、煙草入れ、キセル(2本で対)が入っています。キセルを実際に使って煙草を吸っている姿は時代劇くらいでしかお目にかかれませんし、キセルそのものを見る機会も滅多にありません。 本で調べたところキセルは、吸い口と、雁首(煙草を詰めて火をつけるところ)が羅宇という中間のものでつないである構造になっています。羅宇は竹製ですが、雁首と吸い口は金属でできています。

余談ですが、両端が金を使っているということでキセル乗車なる言葉が生まれたのです。 また、よく「みんなで雁首をそろえてどうしたの」と言うことがありますが、その雁首の意味もキセルの雁首からきているのかと思いました。

略式では、キセルはなく、紙巻煙草をたとう紙に入れてあります。

このように形骸化した煙草盆に替わる何かで、正客の位置を示すことが出来ないものかと思います。

![]()

2005.7.30 覆輪

主人が中国で買ってきた禾目天目や、台湾の方から頂いた兎毫戔はぶ厚い作りで結構重く、覆輪は付いていません。

主人が中国で買ってきた禾目天目や、台湾の方から頂いた兎毫戔はぶ厚い作りで結構重く、覆輪は付いていません。

私の先生は、お嬢様が中国で買っていらした天目茶碗にお道具屋さんでわざわざ覆輪を付けてもらって使っていらっしゃいます。

天目茶碗には覆輪を付けなければいけないのかしらと思い、いろいろな美術館のカタログに載っている天目茶碗を見てみました。 国宝の曜変天目3点のうち、覆輪が付いているのは1点、藤田美術館所蔵のものだけです。重文の油滴天目では、大阪市立東洋磁器美術館のものは覆輪が付いています。他の天目茶碗を調べると覆輪が付いていないものが結構ありました。

覆輪は、茶道辞典によると「装飾的意味もあるが、本来は伏せ焼した器物の口縁は、釉薬がはげて感触が悪いのでそれを改良するため行う」とあります。 私は茶碗の口縁を保護するため予め付けるものと思っていましたが、口縁がざらざらして焼けてしまったので、飲む人の口を保護する為に付けた事のようで、まったく発想が逆で驚きました。また、伏せて焼かれる方法もあるということも知りました。

また今回いろいろ調べているうちに、天目台にも口縁・羽根縁・地付縁に覆輪の付いたものがあることが分かりました。例えば尼崎台です。天目台に覆輪を付ける理由は、多分装飾あるいは保護のためと思われます。

また今回いろいろ調べているうちに、天目台にも口縁・羽根縁・地付縁に覆輪の付いたものがあることが分かりました。例えば尼崎台です。天目台に覆輪を付ける理由は、多分装飾あるいは保護のためと思われます。

覆輪は、金、銀、真鍮、砂張などで付けられますが、上述の藤田美術館の曜変天目はさすがに金が用いられているようです。やはりお茶碗の格によって覆輪の材質が決まるのでしょうか。

ともかく、覆輪は天目茶碗の必要条件ではなさそうなので、我が家の禾目天目や兎毫戔には覆輪を付けずに使おうと思います。

![]()

new 2005.7.20 帛紗捌き

帛紗捌きと一口に言いますが、いろいろあります。

草の捌きは小習までのお点前で、棗や茶杓を清めるときの捌き方ですし、茶入は草の四方捌きをします。

行と真の四方捌きは四ケ伝以上のお点前からでてきます。

四方捌きのとき、帛紗を四角く広げて体の左の方に持っていき四方を清め、体の正面に戻して帛紗をたたみます。今までなぜ帛紗の位置を変えて捌くのかあまり気にも留めていませんでした。

先日、研究会で業躰先生から「捌くのとたたむのは違いますよ。捌くのは清めのことなので体の左で行い、たたむ動作は正面でするのです。」といわれました。そういえば、茶通箱での塵打ちも左側でします。つまり、広い意味の帛紗捌きには”帛紗捌き”と”帛紗たたみ”の二つの動作があるということなのです。

また別の日の研究会で、真の行台子の時、なぜ番柄杓(つがいびしゃく)になるのかは「”分からない”のが正解です」と業躰先生が言われました。むかしからそうしていたからそうするのですとの事。

最近はお点前などを単に順序だけでなく、理論的な解釈を求める方が増えたためか、研究会でもそういう説明をされる業躰先生もいらっしゃいます。理由がはっきりすればしっかりと頭に入ります。ところが、茶道の動作には理論では説明の付かないこともあり、それが複雑にしています。

![]()