�v�����܂���2006.7�]12��

![]()

new2006.12.21�@�ʎ�S�o�@

�@�O��A�s��⤋��{�t�Łu�ʎ�S�o�v���F���܂Ə��a�������Ƃ������܂����B���͍��܂łɂ��̂��o�����ʌo���Ė�t���ɔ[�߂����Ă������������Ƃ�����܂��B�������u�ʎ�S�o�v�Ƃ͂ǂ��������o���܂������l�������Ƃ�����܂���ł����B

�@���܂��ܐ}���قŁA�u�Ђ낳����̔ʎ�S�o88�u�v�Ƃ����{�������ǂ�ł݂܂����B�Ђ낳���⎁���s�u�ōu���������Ƃ��̌��e��ҏW�������̂Ȃ̂ŁA�b�����t�łƂĂ��ǂ݂₷�����̂ł����B���e�͂��o�ł��������Ƃ��������܂����A���ƂȂ��S�̑������߂܂����̂Ń������Ă������Ǝv���܂��B

�@���܂��ܐ}���قŁA�u�Ђ낳����̔ʎ�S�o88�u�v�Ƃ����{�������ǂ�ł݂܂����B�Ђ낳���⎁���s�u�ōu���������Ƃ��̌��e��ҏW�������̂Ȃ̂ŁA�b�����t�łƂĂ��ǂ݂₷�����̂ł����B���e�͂��o�ł��������Ƃ��������܂����A���ƂȂ��S�̑������߂܂����̂Ń������Ă������Ǝv���܂��B

�@�u�ʎ�S�o�v���L���Ȃ̂́A��ԒZ�����o�ŁA�@�h���킸�������邨�o�����炾�����ł��B���Ƃ��Ƃ̓T���X�N���b�g��ŏ����ꂽ���̂��A�O���@�t�̌����������犿���ɓ��ĂĖ|�����̂ł��B�o���j���[�i�q�b�j���ʎ�A�t���_���i�S�A�j�j���S�Ƃ����悤�ɁE�E�E�B�ʎ�S�o�̈Ӗ��́h�q�b�������Ĕފ݂ɓn��h�Ƃ����Ƃ̂��ƁB

�@�h���߂ɃG�b�Z���X���肫�h�̂悤�Łu�ώ��ݕ�F�@�s�[�ʎ�g���������@�ƌ��܁E�E�E�v�̂Ƃ���ŁA�ω����܂͒q�b�������������Ƃ����̂����_�����ׂāu��v���Ƃ킩���ċꂵ�݂���������܂����B�����炠�Ȃ����ω����܂̂悤�ɒq�b�����������ċꂵ�݂��������Ȃ����Ƃ����̂����̂��o�̃G�b�Z���X�������ł��B

�@���݁i������j�܂肱�̐��͗~�]���Q�����Ă���ϔY�̐��E�A�����ŏ��~�m���ł���A���ʂ���ȁA�������ȁA�s��t�ł���I�������Č��̐��E�̔ފ݁i�Ђ���j�ɓ��B���Ȃ����A�Ƃ����̂ł��B���̂̌����������ς���E�E�����ł͕��ɂ�������j���V�L�g��ς��鎖�ŁA�K���ɂȂ��ƌ����̂ł��B�s�H��̐��̌�����͂���ԁt�E�E�E�����炪�т��т��Ƃ����j���V�L�g���o���Ό͂ꂽ���Ԃ��H��Ɍ����Ă��܂��܂��B�܂��@�����ł悭�s���X���D���t�Ƃ����̂�����܂����A�Ђǂ��Ǝv������������ς���D���ɂȂ�Ƃ������́B�v���X�v�l�ł��B

�@���������̑T�̐��_�ɒʂ��邱�ƂƎv���܂����B

�@���̖{��ǂ��ƂŁA�Ȃ�ƂȂ��S�����₩�ɂȂ����悤�ȋC�����Ă��܂����B�������������������Ȃ��Ă悢�̂��A�����m���Ċ��ӂ���E�E�E�B

���Ɓ@�N�ɂł��ł��邨�z�{�́u�a�爤��v�Ƃ����̂��S�Ɏc��܂����B�Ί�Ǝv�����̂��錾�t�E�E�Ί�̕z�{�ƌ��t�̕z�{�ł��B����Ȃ�N�ł��ł��܂��ˁB�Ⴆ�Q������̕a�l�ł��\�ł��B�Ԃ����͂����j�R�j�R���Ă���̂͂����ƃz�g�P�T�}���A���O�͕z�{������Y�������ĂȂ����Ί�̕z�{�͂ł���̂���ƏΊ��^����ꂽ�̂ł��傤�Ƃ̂��Ƃł��B

�Q�l�F�Ђ낳���⒘�@�u�Ђ낳����ʎ�S�o88�u�v�@�V�����Ɂ@�@�Ђ낳���⎁�͓��啶�w����x�N�w�ȑ�w�@��

![]()

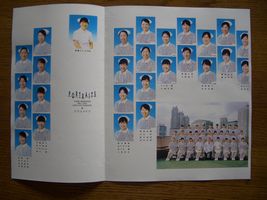

2006.12.9�@��⤋��{�@

�@���N����N�Ԃ����b�ɂȂ�����⤂����{�����܂����B

��⤂ɐԂ����������Ē�⤑�������āA�F���܂ƔZ����������������A��Y�����āA�_�Y�̑���ɂ��̒�⤂����ĔR�₷�̂ł��B�R���Ă���Ԃɔʎ�S�o�����a���Ă��̈�N�A�����𑱂���ꂽ���Ƃւ̊��ӁA��⤂ւ̊��ӂ����܂����B

��⤂͗\�߃n�T�~�Őꍞ�݂����Ă����A�ΐ����|�Ł@�ǂ��R����悤�ɑ��𐁂�������̂ł����A�������������ς��ɂȂ�̂ŁA����A���ۂɔR�₵���͕̂��̂ق�����Ă�������ׂ܂����B�i����ł����͌��\�o�܂��j

�R������A�_�Y�����Č�͕��ʂ̌�Y��O�ɂȂ�܂��B

�搶��ōs�������́A�b���c�ł�������c��������Ă��ꂢ�ɂ��Ă����߂��āA��Y�����܂������A�Ƃɂ͔b���c���Ȃ��̂ŁA���ʂɌ�Y��O�����܂����B

���̂P�N�A���C�Ɍm�Â��ł������Ɩ{���Ɋ��ӂł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

2006.11.28�@��C���킹�@

�@�����̓_�O�ɂ́A���_�I�Ȃ��Ƃ�����܂����A�����ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B

�@�Ⴆ�����q����O�Ɉ����^�C�~���O�A���q�𒃋ЂŐ��߂���@�A���ۂ̐��ߕ��A�����@��������́A�̂��炻�����܂��Ă��邩�炻������̂ł����āA���܂藝�_�I�Ȑ����͏o���Ȃ����̂ł��B

�@�����Ō�C���킹�Ŋo���邱�Ƃ��ԁX����܂��B

�@�����o���i�Z���̂Ƃ����q�������Ē��Ђ��o���j

�A��������ᛂɂ����i���ۂɐG��j

�B�H�A����A���i�Δ��j�A�����A���̊W�A����A���~���A�G�i�߁i���j�@

�C�q�A���A�s�i�Δ��j�i�������̎��ɓ��������j

�D�Z���Z���シ�����@

�E�܂萘�D��i�Ԍ��̎��ɒ��q�Ɛܐ��������ɉ���Ă����Ƃ��j

�F�_�̎�i���ʔ��̊W���J����Ƃ�����̎��͉E�肩��j

�G�w偂̎q���炵�i��V�̂Ƃ��j

�H�S�A�P�A�O�A�|���A�R�i��~���̒��ۂ̐@���j

�I������T���T���̂̎��i���ꂢ�Ȓ��q�j�ƁA�T���T��������̂̎��i���ꂽ���q�j

�J�^�̒��ɑ�����@�K�ĉ��~��i�����Ƃ����傤�j�@�L�u�A�u�A�u�A�ؒu�@�M�������ꂿ�����@���X

�@���̊O�ɂ����낢��Ɗo���₷����C���킹������Ǝv���܂����A���\���ɗ����Ă��܂��B

�NjL�F�f���ł��Ȃ��݂̃`���`���l��������̌�C���킹�������Ă��������܂����B

���@�q�����ꂽ��ۂɂ����

���@�M�l�̗������@�i�M�l�����Z���t�Ԍ��̂Ƃ��j

���@�����������@

���@���[�Ƃ������̂́A�͂����Ȃ�

���@�V�n�V�q���@�i�s��q�j

�NjL�F�B�́i���j�A�u�G�i�߁v�͂��������l��苳���Ă��������܂����B

![]()

2006.11.12�@�Y���@

�@�ŋ߂́A���Y��O�̒Y�@�ʂ肿���Ɛ������̂����g�����ɓ���Ĕ����Ă���悤�ł��B

���͑O���瓔���₳��A�P�T��������̒Y���āA�����ŃT�C�Y�ɐ��Ă��܂��B�����R�Ocm���̑����̂܂��܂��ȒY�������Ă���̂ŁA�������͓̂��Y�ɁA�ׂ����̂͊ǒY�ɁA���Ԃ̂��̂͂������哙�Ɏg���܂��B

���̎��X�ɂ���āA�������̂��葽��������A�ׂ����̂�����������ŁA�����͎d��������܂���B �ɓ��Y�A��������̒����̂��邵��t���āA����ɓ��ĂĒ����ɐ�܂��B

�ɓ��Y�A��������̒����̂��邵��t���āA����ɓ��ĂĒ����ɐ�܂��B

�R����͂߂č�Ƃ����܂����A��͂��͍����Ȃ�܂��B���̂��Ƃ�N�z�̕��Ɍ����ƁA�s�̂͒Y�U�ɓ����Ă��āA�@�̌��܂Ő^�����ɂȂ��Đ������̂�ˁt�Ƃ������Ⴂ�܂��B���������A���̏��w�Z����ɂ͉Δ��������āA����Y����Ă��܂����B�����A��ʂ��������Ă��Ă����������Ă��āA�Ƒ��݂�Ȃ��Δ��Ɋ���Ď�����߂��肵�Ă��������b���e�悤�L�����Ă��܂��B�܂��R�^�c���Y�ŁA�ꂪ�A����˂�����ʼn𑫂����肵�Ă��܂����B

���܂�Y�͒�����A�Ă��������炢�ł����g���Ă��܂��A�͉̂Δ��A���ցA�����Ƒ傢�ɗ��p����Ă��܂����B

�Ƃ���ŁA�ŋ߃K�X�R��������A�h�g�q�[�^�[���g�����䏊������܂����A����ł͉������܂���ˁB

![]()

2006.10.28�@11���͒��l�̐����@

�@11������F�̋G�߁B�����Ă��傤�ǂ��̍��Ɍ��̍s�����s���܂��B5���ɓE�ݎ�����V�������N�Ԗ������ꂽ�ق̒��ŏn������A���悢�悻�̌����s���ł��B���͈�N���V�N�Ȗ�������ɓ���̂ŁA��قǂ̒��ƂłȂ��Ɩ{�i�I�ɂ��������s���͂���Ȃ��̂ł͂Ǝv���܂��B�����Ƃ��@�m�ÂƂ��Đ^�����͂���Ă��܂����B

�@���̌��̒����͖������M�d�Ȏ���ɁA�����ٓ����Ƃ������t���c���Ă���قǑ�w�ȋV���Ł@�߁i���������j�����čs���������ł��B���݁A�������ł͌��̒����͒�����q�����l�̑������瑕�ŗՂ݁A���̓��̂��߂Ɋ_��������|�ō��ς��A����V�������A��q������ւ��āA�����E�ؒn�ȂȂǂ̂�������V�������邻���ł��B�����������Ƃ��h11���͒��l�̐����h�Ƃ����鏊�Ȃł��B

�@�����̎����@�w��x�w���x�̂����t��ǂ��ڂɂ��܂��B�����P�A��̎q�݁A������݁E�E�ȂǁB�A���10���i���j�͖k�l��������̕��p�Ɍ����̂ň匎�Ƃ����A���̌��̈�̓��A��̍��ɂ��݂�H����Ɩ��a��h���Ƃ����K�킵�����邻���ł��B����ł͓V�c�������ȉP�n����̕����Ɍ����c�N�c�N�̎�������A�V���ł�����݂������オ���������ŁA�{���l�͏ɂ������Ŏ����A�蒸���̂������ł��B���ꂪ������݂ł��B

�@���݂͊J�F�ɁA�����ƁA�`�A�I�Ȃǂ��܂����A����͎��n�̊��ӂƁA�����i�ԓ��j�͒����ł͎S���͂炤�Ƃ������N�Ɉ���ŁA�̂̉��܂邨�݂ƂƂ��ɒ����悤�ɂȂ����̂ł��B�����͑�[���Ɓh�ʁh�܂ł����̂������܂��B����a����������āw�P���Ɓi���ȁj�x�Ƌ��ɂȂ������Ƃ���w�P�Ɓi�����j�x�Ƃ����悤�ɂȂ����Ƃ̎��ł��B

�@�J�F�A���A���l�̐����A���̎q�݁A�P�ƁE�E�E���A���̎����ɏo�Ă��錾�t�����悤�ƁA���L�̖{��A������₳��̃J�^���O�A�W������ǂݕԂ��Ď����Ȃ�ɐ��������܂����B

�Q�l�o�T�F�u���̓��Ύ��L�v�����퐶�q���@�iTBS�u���^�j�J�j

�@�@�@�@�@�u���̓��@�m�Ï���L�v���c�@���@�i�W���Ёj

���F�@�@�@���N�̉A��10 ���́A11��21������12��19��

![]()

2006.10.10�@�ǂ��搶�Ƃ́H

�@����Ƃ̕���17�N�x�E18�N�x�ƌ��w�����j�̈�Ɂh�ǂ��搶�̈琬�Ƃ���ɔ����ǂ��В��Â���h������܂��B����Ƃ��ās���ǂ������l�ɂȂ邱�Ƃ��߂������t�Ƃ���܂��B�ʂ����āA�����ɂ����āu�ǂ��搶�Ƃ́H�v�����Ȃ�ɍl���Ă݂܂����B

�@�ǂ��搶�̏����͂܂��A�@���_�O�𐳂���������₷��������A�����S�ʂ̒m��������B�D����D�^�̋Z�ʇC���R��������S�D�����D���Ƃ����悤�ȃ\�t�g�ȖʂƁA�E�����i�����j�̍\���F����̎�ނ̑����Ǝ��̗ǂ��Ƃ����悤�ȃn�[�h�̖ʂ������Ǝv���܂��B

�@���_�O�̋������ɂ��A���Ƃ��Ί�{���ɂƐi�x��������肷�鋳�����A�X�s�[�f�B�ɂǂ�ǂ_�O��i�܂��āA�����̑S�̑���m���Ă��炨���Ƃ��鋳�����A�ǂ��炪�ǂ��̂����͔Y�݂܂��B��{�͑�ł����A��͂�S�̑��𑁂��m�邱�Ƃ��������L���邱�ƂƎv�����͂ǂ�ǂ_�O��i�܂���ق��ł��B�@��������₷��������ɂ͘_���I�Ƀ|�C���g���������邱�Ƃ��K�v�ł��B����͎������l���̐搶���狳������o�����猾���ƌ��\�l�������邱�ƂȂ̂ł��B

�@������ʂ̒m���A����͑�ςł��B�����܂ŕ�����悢�Ƃ������̂łȂ��A���X�������Ȃ��Ǝv���܂��B������L���͈͂ŁB������ɍs���Ƃ��낢��Ȃ�����ɐڂ��A�����ɖ��m���v���m�炳��܂��B�f���炵�����q�ƐȎ�̈��݂̉�b�Ɋ��S���A�����ƕ������Ȃ���Ƒł��̂߂���邱�Ƃ�����܂��B�h���A�ĕ��A�T��A���j�A��A���\�A�ԁA���n���X�ɂ��ĕ����邱�Ƃ͒�Ȃ����ł��B

�@�D�^�A�������͓w�͎���ł�����x�ڕW�ɂ��ǂ蒅����Ǝv���܂��B���R��������S�����ӂ��ĐS�̃A���e�i����������Η{����Ǝv���܂��B

�@�n�[�h�Ȗʂ͂��ꂼ��̊��łł���͈͂����ł��܂���B2����A3����ɂ��킽�钃�Ƃ̐搶�͗��h�Ȋ��Ǝv���܂����A�킽���̂悤�ɒ��̏����Ȓ������������Ă�����̂ɂ͏��F���E������܂��B

�@�����̑��ɁA�l�Ԑ��Ƃ����v�f���ǂ��搶�̏����ɉ����̂ł́B���m�Â͐l�ΐl�ł�����A�搶�̐l�����傢�ɉe�������Ǝv���܂��B���h�ł���A�����悢�A��e�͂�����A�����݂�����A���S��������E�E�E�E���B

�@���̂悤�ɂ��낢�돑���Ă��������Ɂ@���ƌ��̍l����s�ǂ��搶�t�Ƃ́H���f�������Ȃ�܂����B

![]()

2006.9.14�@�����̍l�@

�@���������������������Ƃ͏����܂������A����Ƃ��Ă̊��z�Ɣ��ȂȂ�тɌ���̒����ɂ��čl�@���悤�Ǝv���܂��B

�@�������Â��͍̂��������ɂƂ���7�C8��ڂƎv���܂����A���ē����莆�ŏ�������A����g�����ꂱ��l���A���̌��������A�H����l����(���Γ���ꎮ������킯�ł͂Ȃ��̂Łj���͂ƂĂ��y�������ł��B�O��̂��莆������Ɓs�撣�낤�I�t�Ƃ����C�ɂȂ�傢�ɗ�܂���܂��B

�@�O���ɂ͑|���A�D�^�A����ނ̍ŏI�_���A�H��̍ŏI�_��(��������)�A�َq�E�Ԃ̗p�ӂ����āA�������R���܂ɂ�����܂Œ������ɂ��Ă����܂��B�����đ傫�Ȏ��Ƀ}�W�b�N�Œ����̗��������đ䏊�̕ǂɓ\���Ă��܂��B�����͉������炦�ł�����̂͑S�����Ă����܂��B�Ⴆ�Ζ���A���Е����A䥂ł���A�����肵�āA�����Ă�����ɂ��Ă����܂��B���������߂̏�������B�i����͎�l���C�O�ɍs���ė��炾�����̂ŏ�������ς��₷�������ł�)

�@�����͐��ъ�̃^�C�}�[�������A�`����������A���t���A�ϕ��ɂ����邠�Ȃǂ���A���t���̍������̗p�ӁA���ւ̑ł�����萅�̎x�x�����đ��߂ɒ����𒅂Đg�U�������Ă����܂��B

�����Ė��Ȃ̂�����p�ӂ��鎞�ԁB���ɕ��F�ł͎n�܂鎞�Ԃ���t�Z���ĉ����܂��B����A���̐���5�{���ꂽ�̂ł����A�Y���ׂ��������ƁA���������������ߒ������̂Ƃ��ɑ�������Ȃ����Ȃł����B

�@�����͕��i�̌m�ÂƂ͈���Ă�͂����퐫���o���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B�m�������ԂƂ͂����A��b�͘a�₩�Ȓ��ɂ����܂肭�������A��@���������A���炽�܂����ْ����������Ă�����Ƃ��������̂ł��B����͂��ꂪ�ł����̂ł́E�E�B

�����3���Ԕ��ł��ׂďI���܂����̂ŁA����������̕������Ȃ����ɂ͂܂��܂��Ǝv���܂��B

�@���āA����ɂ����āA�����͂͂����ċ��ɂ̂����ĂȂ����邩�`���b�g�l���Ă��܂��܂����B����͎c���̐܂ł�����A�Ⴂ�������������̂ŁA�����ɒ����Ƃ������Ƃ͎~�߂܂����B���������Ƃ��Ă̐S����ł��B���q�l�͂��ꂱ��4���ԋ߂����ĂȂ����킯�ł����A�����Ă��鎞�Ԃ������A���ݑ����ɂ��Ȃ�ꂽ�Ǝv���܂��B�����A�������̂Ƃ��ɗ����オ��̂ɋ�J����Ă��������������Ⴂ�܂����B�Ⴂ���ł����ł�����N�����������ɂ͂����Ɛh�����Ƃł��B����ł͋��ɂ̂����ĂȂ��Ƃ͂����܂���B�������������ĂȂ��͒����̐��E�����Œʗp������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���낢��Ɗy���݂���������ł́A������m��Ȃ������������������ĂȂ���������������ʂ�����Ɛh���ЂƎ��ŁA����Ă��܂��邩������܂���B

���ɂ̂����ĂȂ��Ƃ́A�u���ĂȂ����v�Ɓu���ĂȂ����鑤�v���҂�����Ƒ��������ł��������ɐ��藧���Ƃ��Ǝv���܂��B��͂蒃���͒��������Ă���W�c�̒������ł̓��ʂȁs�����ĂȂ��t�Ȃ̂ł��ˁB�����Ē��������邱�Ƃ́h���ĂȂ��S�ƁA���ĂȂ����S��{�����h�ɐs����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���ɂ̂����ĂȂ��Ƃ́A�u���ĂȂ����v�Ɓu���ĂȂ����鑤�v���҂�����Ƒ��������ł��������ɐ��藧���Ƃ��Ǝv���܂��B��͂蒃���͒��������Ă���W�c�̒������ł̓��ʂȁs�����ĂȂ��t�Ȃ̂ł��ˁB�����Ē��������邱�Ƃ́h���ĂȂ��S�ƁA���ĂȂ����S��{�����h�ɐs����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�悭����������A�J���`���[�Z���^�[�ł̃����~�����钃��������܂���(���͍s�������Ƃ͂���܂���)�A��͂莩��Œm�������ԂƁA������܂�Ƃ��钃�����ō��Ǝv���܂��B

�������X�Ɠ͂����喻���ɐs���܂��B����͎��̕�A��ɕۑ����Ă��܂��B

���Ȃ݂�40�N�߂����������Ă��Ă����͍��܂Ő����̒����ɌĂꂽ���Ƃ͂킸��2�C3��ł��B��͂蒃���͔����ł��ˁB�F�l�͂������ł��傤���H

![]()

2006.9.09�@�H�̒���

�@��������Œ��������܂����B����͎��B���q�l��4�l�B�y�j�N���X�̕��X�ł����A���߂Ē����ɎQ�����ꂽ��������̂Ő��q�ɂ͗F�l�����肢���Ȓ��ł��낢�낲�w�������肢���܂����B

�{�i�I�ɗ\�ߖn�ŔF�߂��ē�����o���A�F�l����O��̂��Ԏ��������܂����B�O����Ɖ�R������Ă��܂����ł��B�u�d�z�̐ߋ�v�̓��Ƃ������Ƃł�����@�H���e�[�}�ɓ���g�݂����܂����B���Η����͎���l������Ă��o������̂ł�����@�\���������l���đO���ɉ������炦�̂ł�����̂͂��ׂĂ��Ă����܂����B

�@���t���͋��Ԃō��z����p�ӂ��A���������r���ɒu���ā@���̂���Ő��߂Ă��������܂����B

�@���t���͋��Ԃō��z����p�ӂ��A���������r���ɒu���ā@���̂���Ő��߂Ă��������܂����B

�@���F�͉����ŏ��ŏ��Y����Ȃ̂ŁA���͂����Ղ����Ă����܂������A�������܂łɂقƂ�ǔR���s�����Ȃł��B

���ł͉��������͉̂����������ɂƋC������܂��B�����̂�����������A�ւ��̂��`�����߂���A�����Ă��^�C�~���O�A�ϕ��o�̂���ɂ����邠������^�C�~���O�Ɓ@������o���܂ł��Ă�Ă������I�������Ȓ��ɂ͗������Ȋ�����ĉ^�Ԃ̂ł��B���z��������͑����]�T���o�܂����B�����𗎂Ƃ����ŁA���͏I���B�������Y�ł��B��Ȃ����ɋF��C�����ŒY�����܂��B���������o�����āA�����͉��Ƃ��I���܂����B

�@�������̊Ԃɏ�q���J���Ė��邭���A�Ԃ�p�ӁA�I�𐘂��ĔZ���̎x�x�ł��B��2�C3�{�Ԃ��̂𑫂��܂����B(�{���͂����Ȃ��̂ł����E�E�E)�������A���ꂪ�ǂ������悤�ŁA�����̂Ƃ��͂������ԁX�ƁE�E�E�B

����ł̂��Z���������ň�ԑ厖�ȕ����ł��B���̎ς����ǂ��Ȃ�A�S�����߂ė���܂����B�����āA���������ɓ���܂��B���̕ӂ肩�牽�Ǝ��̐g�̂̂ق����u�₩�ɓ����Ȃ��Ȃ�A�ł��撣���č��z�c�A���َq�퓙���^�сA�Ō�̗͂�U��i���ĊF���܂ɂ�����_�Ăĉ��Ƃ�����ߏグ�܂����B

�@�C�����͏\������̂ɁA�g�̂������Ȃ��Ȃ�E�E�Ȃ�Ƃ���Ȃ����Ƃł����A�������A�������`�������Ȃ�����l�őS����萋�����Ƃ������Ȗ�����������܂��B�����͂���܂����B�s������t��4���Ԏ�Ƃ��Ȃ�ƌ��\��ςł��B

�������F�l�̂��A�őf�G�Ȉ���������ł����Ǝv���܂��B���߂Ă̕��������͂����������̂Ƃ����o�����ł����̂ł͂Ǝv���܂��B�����͂��q�l�������ƍ����Ă��邱�Ƃ��������Ԃ�������A�Ȃɂ��\����Ȃ��悤�ł��B�����̋��ɂ̂����ĂȂ��ł��钃���́A����E���q���ɃG�l���M�[���v��܂��ˁB

![]()

2006.8.30�@�G�߂������

�@NHK����TV�@�h��I�X�@����ƒ��̓��@����������h�T��V���[�Y���I���܂����B

�@�����̒��ɗ���������H�v�Ƃ��_�O���Љ��܂����B�������A�����_�A�t�W�A���ЂȂǂŁA�@���ɗ������o�����A�@���ɏ��������炵�ĉ����������q�l�����ĂȂ����Ƃ������b�ł����B

��̉�Ɛ���ł������Ԃł����ɂ��[�R�ɂ��邩�̂悤�ɁA�܂��A�āE�K���X��E����˂Ȃǂ̂������A�����ɋ鐅�̉��A���َq�̎p�ŗ��������o����E�E�Ƃ�������ł��B���̂悤�ȉ��o�ŗ����𖡂킦��ɂ͎�̊������v������܂��B���ۂɂ͏����̂�����ǁA���o�E���o����������C�����ɂȂ��Ă��������Ƃ������Ƃł�����E�E�E�B

�@���ƌ��͍ŏI��̂܂Ƃ߂Ŏ��̂悤�ɂ��b�ɂȂ�܂���

�s�Ă̏��������ۂ���̂łȂ��A����ď����ƒ��ǂ��t�������A���̂��߂ɂ��낢��ƍH�v������̂ł��B����̂��������H�v�����肪���������āA�u�����ȁv�Ƒf���Ɋ����鎖�A����͂�����{�ŕ����Ă��ł��܂���B�m�炸�m�炸�ɐg�ɂ��Ă������̂Ȃ̂ł��B�@�����̂��_�O���@���w��ł������ŁA�G�߂̈ڂ낢�������@����A�l�Ɛl�Ƃ̏o��E�����Ɋ��ӂ��A���݂��Ɏv�����C�������g�ɂ��Ċ������������܂���Ă����̂ł��B�t�ƁB

�܂��A�s�����͌��ꂵ�����̂Ƃ����C���[�W������܂����A���[���̐��E�łȂ��A�}�i�[�̐��E�ł��t�ƌ���ꂽ�̂���ۓI�ł����B

�@���Ȃ݂ɁA�����TV�@NHKBS�́uCool]�Ƃ����ԑg�ŁA�O�l�����{�̉Ă�Cool�ȁi�����������j���̂�T���Ƃ����R�[�i�[�ŁA�J�L�X�E������E�悵���E������E�ł�����Cool�ł����A�݂�V�m�u�E����E���P��Cool�łȂ��ƌ����Ă��܂����B����̉��ŗ��͂܂������������Ȃ��A�h�A�x������x���ɗ��������Ȃ��̂Ɠ������Ǝ���Ђ˂��Ă��܂����B�܂��Ԃ��Ȃ��݂��̂Ԃ͖ʔ����Ȃ��Ƃ��B����̉���@�݂�V�m�u�ɗ��₩����������̂́A�]�ˎ��ォ��̓��{�l�Ɠ��̊����̂悤�łƂĂ������[�������ł��B

�@

![]()

2006.8.06�@������

�@���A���������ق̕����قŁm�v���C�X�R���N�V�����F��t�ƍ]�ˊG��W�v������Ă��܂��B

��t�A����A�J�����̂����Ƌ������L�ȍ�i���W������Ă��Ė{���Ɂs���ꂪ���{��H�t�Ƒ�ϊ������܂����B���܂ł̓��{��̊T�O�����������悤�Ȋ�Ŏa�V�ȁA����ł��Ė{���ɒ��J�ȍ�i�ł��B���̂悤�ȊG�t�����{�ɂ������̂��ƂȂɂ��ւ炵���v�����قǂł��B�Ƃɂ��������Ƌ����A�����̓W����ł����B

���́A���̓W�����2��ςɂ����܂����B�@�܂����̑f���炵���G�ɉ��Ɗ��҂��āE�E�E�B

�Ƃ��낪�A2��ڂɍs�������́A�ǂ��ɉ����W������Ă��邩�������������Ă��܂��Ă��邽�ߕςɗ�ÂɂȂ��Ă��܂��A1��ڂ̎��Ǝ��̎~�ߕ��������ł������قǂ܂�ňႤ�̂ł��B�������2�x�ڂł����璚�J�ɍׂ����Ƃ���܂Ō���]�T�͂���܂��B�����ׂ̍�������A������̕����ǂ�����A�Ղ̖т̕\������Ƃɂ���ĈႤ���ƁA�Ԓ���̐��������Ƃ����\���E�@�ׂ����A�V���Ȕ�����A�����Ȋ����͂���܂������A���߂Č����Ƃ��́u����[�v�Ƃ��������͂���܂���B

�h����h�Ƃ������Ƃ́A����Ӗ����������������̂̂悤�ł��B

�����ł́s������t�̐��_����ł��B���̌��t�A�ŋ߂ł͒�������łȂ��A���낢��ȕ���ł��Ƃ���������Ă��܂��B���̎����̎����ꐶ�Ɉ�x�ł��邩��A�����悤�Ȓ��������Ă��u�������ꂪ�䂪���U��1�x����v�Ƃ����C�����Ő���t���Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̌��t�A"����"�����߂����t�ł�����Ǝv���܂��B

�����W�����2�x�s�������Ƃ���A������Ɣ��l����������܂��s������t�̐��_�����s���邱�Ƃ͂ƂĂ�����v���A��ςȓw�͂����邱�Ƃ��Â��v���܂����B�����Ƃ����߂Ă̎��̊����͑傫���ł����A2�x�A3�x�ƂȂ��"����"�������Ă��܂��A�]���S��b���Ȃ��Ɓs������t�͓�����̂悤�Ɏv���܂��B���̌��t�͌y�X�����g���Ă͂����Ȃ��Ɗ̂ɖ����܂����B�@

![]()

2006.7.27�@���̛��

�@����@�搶�̂Ƃ���Ő^�̍s��q�̌m�Â����܂����B

�܂��A�^�̒Y�_�O���������܂����B�����G�̗��h�ȍ����ƁA�H�͑�q�ɏ����Ă���܂��B�y���F�Ȃ̂łԂ��Ă��܂������ςȂ��ƂɂȂ�܂�����A���̏グ�����ɂ͓��ɒ��ӂ�v���܂��B�H�������ƈ���Ă���U��̂ӂ�ӂ튴�̉H�i�����@���j�B�@�|���Ƃ��̏_�炩�����H�ɂ���Ă������Ⴄ�̂��Ƌ����܂����B

�q���ɏo�������������ɏo��O�ɁA���|�������܂����B�����̉H�łł������|���́A��������̕��قǂ�������ۂɎ�Ɏ��Əd���A�傫���������Ă�������ƍ���Ȃ��牺�����đ|���̂͌��\��ςł����B�������������5�C6��Œ������ɑ|�����܂Ȃ���Ȃ�܂���B���͍��|�����������Ƃ��Ȃ������̂ŁA�搶�ɂ���{�������Ă��������Ȃ�����A�悢�o�����ł��܂����B

�����Ă��̓��̌m�Â̐^�̍s���A���̕�������܂����B���̏����̕��͋C���āA�ܐV�������̛�т�����Ă��܂����B�搶������ɋC������u�����F�̎��ˁv�Ƃ������Ⴂ�܂����B

���́s�^�̍s�͊i�����������_�O�Ȃ̂Ł@���̛�т��g�����̂Ȃ̂�����t�Ə��������̛�т��g���Ă���̂����߂Ă݂��̂ŏ��X�˘f���܂����B

���_�O���I���̂ق��ɋ߂Â������ɁA�搶�́s���������̛�т��g���Ƃ������Ƃ́A�u���͂��������ł͂���܂���v�Ƃ������Ƃ̂悤��t�Ƃ������Ⴂ�܂����B�@���̕��́u������@�����Ȃ̂ł����v�Ɛ��B

�́A�A�Ɨz�̂��ƂŁA�j���͗z�A������A�̐F�ł������̛�т��g���A�����͉A�A�Ȃ̂ŗz�̐F�ł���Ԃ̛�т��g���ƕ��������Ƃ�����܂����B

�����͂����ɂȂ��Ă��A�܂��i�����������_�O�ł����Ă��u�Ԃ̛�сv���g�����ق����悢�悤�ł��B

�@

![]()

2006.7.17�@�����̃R�~�j�P�[�V����

�@NHK�u��I�X�v�ŁA����ƒ���"�����݂���h���n�܂�܂����B��N���J�W���A���������e�[�}�ł������A����͖{���̒����Łh���h���e�[�}�ɂȂ��Ă��܂��B��������Ă��ĂӂƎv�������Ƃ́A�����ł͌��t�ł��������\�������A����E���炦�E���ȂǂŁA����Ƌq�̊ԂŖ����̃R�~�j�P�[�V�������͂��邱�Ƃ������Ƃ������ł��B

�@�Ⴆ�A�������������������ɂ����q�������Ղ��ās���Ӂt��\���A�X�b�Ɖ��𗧂Ăċz�����邱�ƂŁs�������イ�������܂����t���ŕ\�����܂��B

�@�ł���������Ă���s���������͐����Ă��܂��t�A�ɂ�����������J���Ă���s�ǂ��������肭�������t�A�֎�������Ă���s������ł͂���܂����t�A���ɒ����A���ۓ�����тɍڂ��ď����Ă���s�����̂��_�O�͑��蕨�ł��t�A�ޕr�̐��w�ɒ��A�ꂪ���Ă���s������p�ӂ������܂����t�A��т𐅎w�ɑ���c�����ƂŁs�����͏ȗ����܂��t�E�E�Ȃnj��t�ŃK�`���K�`���������ƂȂ��m�点�Ă��܂��B

�@�܂������̌����̖��ł̍��}�A�}������A�����������̕\���ł��B������̎�荇�킹�ŁA����̋C�����A���̒���̖ړI�A�G�ߊ�������点�A�Ȓ��ł́A���q����\�Œ���Ɖ�b���Ȃ��ꓯ�Ȃ̑��̋q�͉�b���������܂��B

�@��q���F�Řa�₩�ɉ�b�����Ȃ���̃J�W���A���̒�����y�����̂ł����A�t�H�[�}���Ȓ���ł́A�����̍��}�̂Ȃ��ɁA�q���܊����t���ɓ������Ē���̈ӂ����ݎ��A�u�₩���A�������Ȃǂ�z���������A�]�v�ȉ�b�����邱�ƂȂ��킬���Ƃ��ꂽ�f�G�ȉ�b�̂Ȃ��ɋ��ɂ̈�����s����̂ł��傤�B�@

�@

![]()

2006.7.12�@�����̂��_�O

�@�~�J�����͂܂��ł����A���悢�揋���Ȃ��Ă��܂����B

�����͓��Ɏ��x�������A�h���h��������悤�Ȏ�������܂�����ڂ��Ȃ��悤�Ȋ����̂��m�Âł����B

�@�����_�ŁA�����𖡂���Ă��������Ă���Z���B�����Ƃ����Ă��s��ł͈��ݐ��ɂȂ��˂��Ȃ��A�J��x�̑吴�������ĊԂɍ��킹�ł��B���̂��_�O���m�Â̂��߂̂��_�O�ŁA������Ǝ������H�ł��B

���̕��͒��ʔ����A�����Ď��͒ޕr���g���Đ��Ђ̂��_�O�A���S�҂̕��͕��_�O���Ƃ����悤�Ɍm�Â��܂����B

�@����ȕs���w���̍������ł������A����l�A���S�҂̕��ł����A���߂ł�������Ⴂ�܂����B��������ƑтɌ���ƂĂ��f�G�ł����B�@�����̌m�ÂƂ������ƂŁA�������撣���Ē��Ă��Ă������������ƂɎ��͂ƂĂ��������Ȃ�܂����B

������_�O���������蒃���̕��͋C�ɂȂ��āA�����p���l�ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

�@

![]()

2006.7.01�@�������w�t���b�V���Ō�t

�@�ȑO���̗��ł������܂����i2004.6.12 �Ō�w�Z�����j���A���̊җ��̔N�ɂP�N�Ԓ������K���ɒʂ��Ă����������Ō�w�Z�̐��k���A���̏t�߂ł����S���Ō�t����ɂȂ��܂����B

�@�Ō�w�Z�͂R�N�Ԃő�R�̂��Ƃ���A���K�����̂ŁA�ƂĂ��w�Ƃ��Z��������ȑ�ςȒ��A���ɂQ��y�j���ɒʂ��Ă��Ă��������܂����B���m�Â���n�܂��ā@�~������A��Ζ~�A�������_�O�܂ł���������Ɗw�сA�w���Ղł͗���ł����Ȃ�݂����قǂł��B�i2004.9.23

�Ō�w���Ղ̂������j���̊җ��̐܂ɂ́i2004.10.16 �җ���j�F�����߂Ă̒����p�ł��^�сA��t�ȂǑ�ϊ��Ă��������܂����B

�@���̂��сA���Ǝ��̃A���o���̃R�s�[���܂����B�����ɂ͉��������炪�E�E�E�B�F����Ί�Ő��ꐰ��Ƃ����ǂ�����ł��B�i�[�X�L���b�v�����Ԃ��Ă������h�ȊŌ�t����I�����̌m�Âɒʂ��Ă������Ƃ͂܂�ŕʐl�̂悤�ł��B

�@�������P�N�ł������A�F����^�ʖڂŁA�撣�艮����ŁA�o�X��T�U���炢���C�ŕ����Ă��܂��قǃK�b�c������A������������B����������������瓾�����Ƃ�����Ǝv���܂�����������Ă��ꂩ�痧�h�ȊŌ�t����ɂȂ���悤�S���牞�����Ă��܂��B

�@

![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@HOME